Hitler lebt. Als Untoter geistert er aller Welt in den Köpfen herum. Vor allem die Deutschen, die mit ihm gemeinsame Sache gemacht haben, können nicht ohne den »Führer«. Hitlers Hund, Hitlers Frauen, Hitlers Schwulsein, Hitlers Essen, Hitlers Krankheiten, Hitlers Erfolge, Hitlers Verbrechen: Der Diktator treibt als braune Spukgestalt sein Unwesen. Ein Mythos, ein Monster, ein Mensch, ein Medienphänomen, ein Kultobjekt. Und, für Ewiggestrige und Neugetreue, eine Ikone. Bis in alle Ewigkeit? Zumindest bis auf Weiteres.

Darf man diesem massenhaften, massenkompatiblen Menscheitsverbrecher eine eigene Ausstellung widmen? Ein heikles Unterfangen. Die Macher der jetzt im Berliner Deutschen Historischen Museum zu sehenden Präsentation »Hitler und die Deutschen« haben sich um diese Frage, sicherlich bewusst, etwas herumgemogelt. Auch wenn der Mann aus dem österreichischen Braunau in den acht Räumen allgegenwärtig zu sein scheint, wirkt er seltsam abwesend. An Biografischem herrscht zwar kein Mangel. Dennoch geht es weniger allein um Aufstieg und Fall eines barbarischen Verführers als vielmehr um eine besondere Art der Phänomenologie, gepaart mit einem Intensivkurs Nazi-Zeit. »Volksgemeinschaft und Verbrechen« lautet folgerichtig der Untertitel der breit angelegten Dokumentation.

Grundsolide Soll das als Gegensatz verstanden werden oder als Einheit? Steht er im Mittelpunkt oder wir? So richtig ist das am Ende des Rundgangs nicht klar geworden. Wohl von beidem etwas. Wie es sich für eine grundsolide historisch-sachliche Ausstellung gehört, die jeder Provokation abhold sein will. »Behandelt wird das Wechselverhältnis zwischen dem Diktator und den gesellschaftlichen Umständen«, heißt es im Prolog. »Gegenbilder« sollen den Fanatismus und die Gewalt der Politik hinter der Fassade des Erlösers deutlich machen. Und dieses Vorhaben wird umgesetzt, wenn auch auf recht konventionelle Art und Weise.

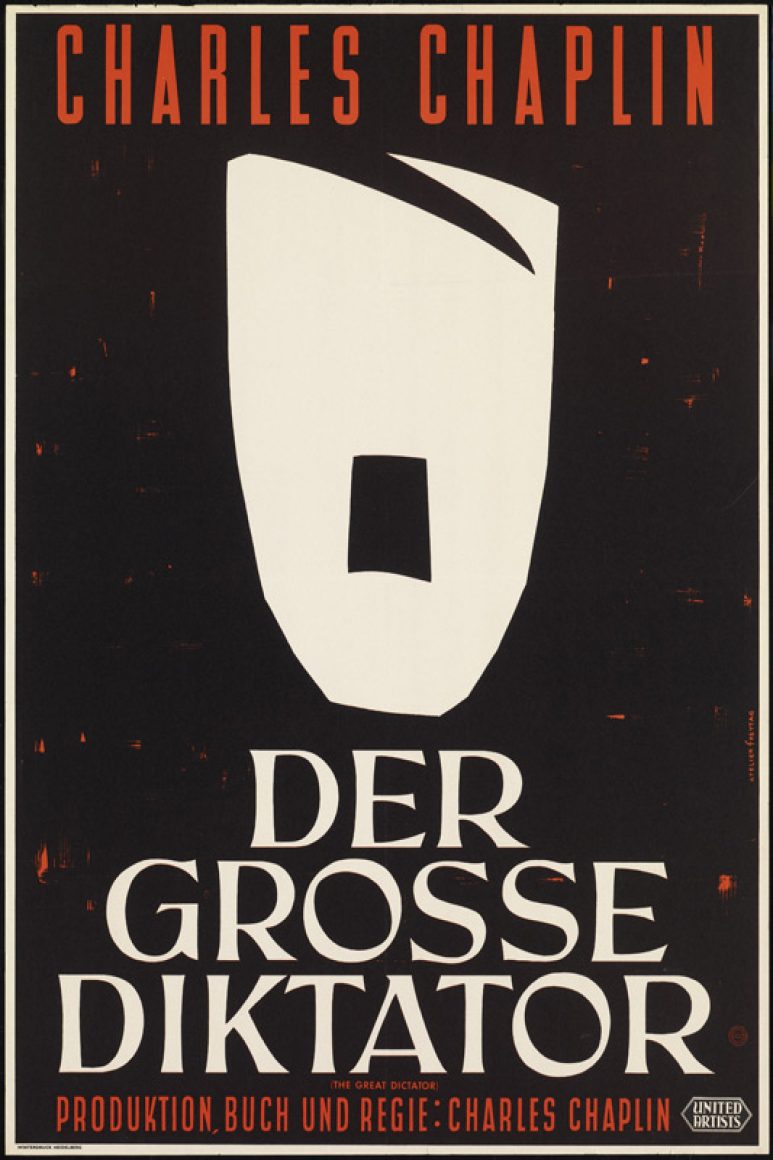

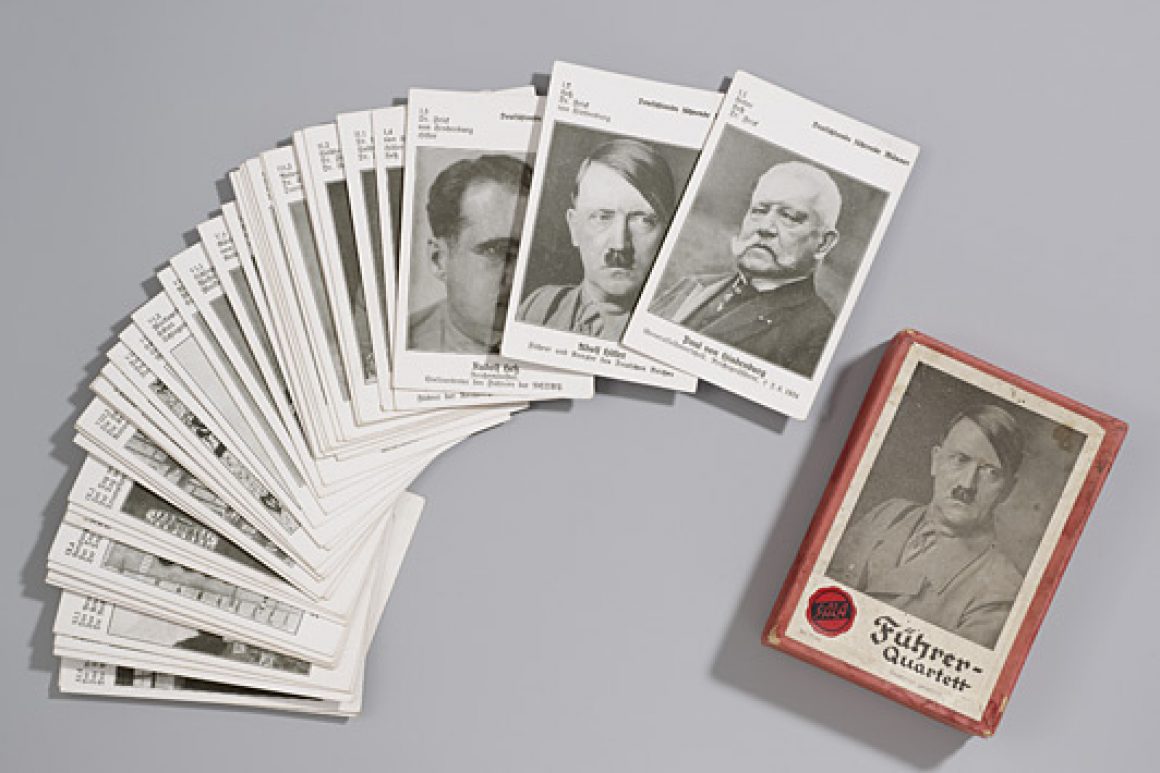

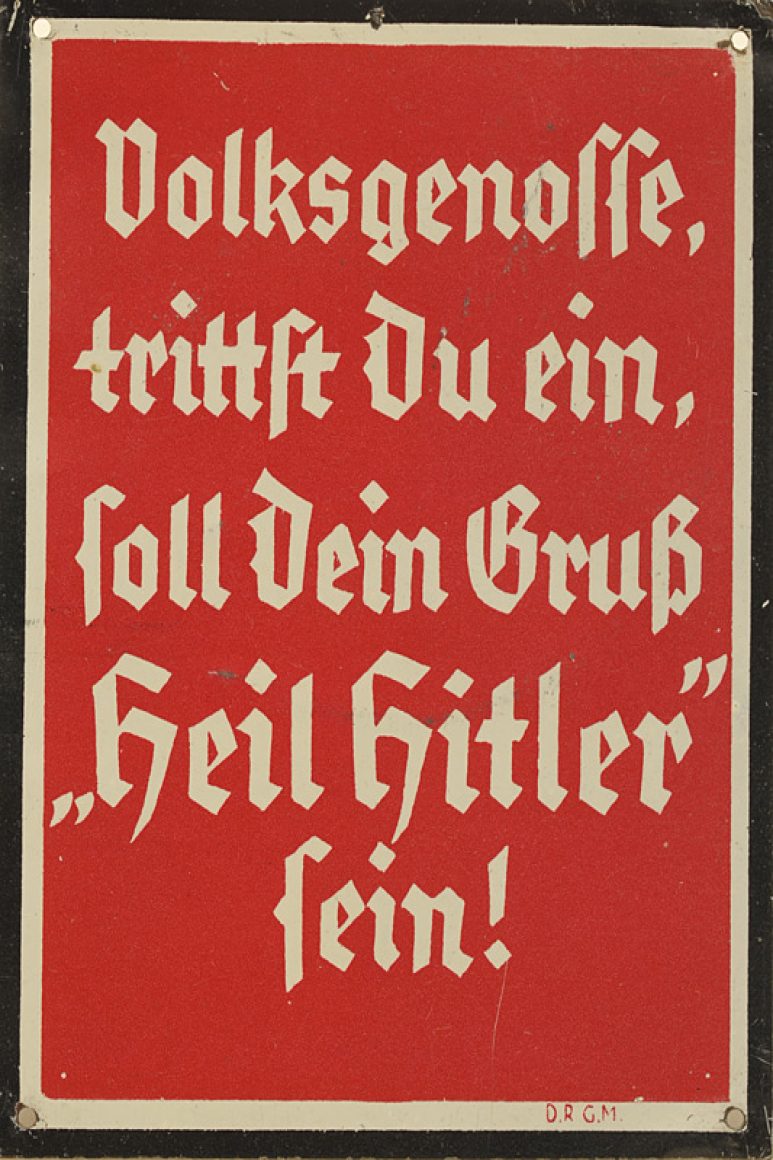

Doch das muss per se nichts Schlechtes sein. In den ersten Tagen war die Ausstellung gut besucht. Menschen, die Texttafeln lesen, Filme betrachten und sich um die zahlreichen Objekte versammeln wie den am Boden liegenden, zu Bruch gegangenen Reichsadler samt Hakenkreuz oder den Zeitungswagen mit dem Schriftzug »Völkischer Beobachter«. Überhaupt das Volk. Nichts in dieser Ausstellung, was die Deutschen entlasten könnte. Die Gefolgschaft war groß, bedingungslos und lang anhaltend. Die Gleichschaltung von oben ging mit einer Selbstgleichschaltung von unten einher, inklusive Terror, Judenhass und Rassismus.

Symbiose Die Gesellschaft uniformierte sich, innerlich und äußerlich. Eine symbiotische Verbindung, in der es vor allem galt, dem Führer »entgegenzuarbeiten«, um eine Formulierung des britischen Historikers Ian Kershaw zu gebrauchen. Was nicht zuletzt dazu führte, dass sich das Regime und diejenigen, die es trugen, im Laufe der zwölf Jahre des »Dritten Reiches« radikalisierten. Nur: Warum machten die Deutschen einen verkrachten Maler zu ihrem Reichskanzler? Warum folgten sie ihm begeistert bis in den Untergang? Antworten auf diese Fragen gibt es in der Ausstellung allenfalls ansatzweise.

Dabei konnte, wer wollte, schon früh wissen, was es mit Adolf Hitlers Wahnvorstellungen und seiner Judenfeindschaft auf sich hatte. Mein Kampf, seine Programmschrift, ist in mehreren Exemplaren (2,85 Reichsmark) zu sehen. Allerdings hinter Glas. Eine Art Verschlusssache. Diesem Machwerk scheint immer noch der Nimbus des Unnahbaren innezuwohnen. Dabei haben sich Deutsche wie Gerhart Hauptmann dem Buch offenkundig sehr wohl genähert. Der Schriftsteller zumindest hat seitenweise Passagen in Mein Kampf rot und blau unterstrichen.

Am Rande Und zum Mord an den europäischen Juden heißt es in der Ausstellung: »Er konnte den Deutschen nicht verborgen bleiben. Doch man nahm ihn hin (...).« Und machte mit. Vielleicht auch, weil die Volksgenossen millionenfach von der Schoa wirtschaftlich profitierten – und sich deshalb an diesem genozidalen Raubmord, einschließlich eines Beutefeldzugs, im großen Stil beteiligten. Im Deutschen Historischen Museum kommt dieser Aspekt leider nur ganz am Rande zur Sprache.

Wir sind mit Hitler noch längst nicht fertig. Mit diesem Satz wird der Besucher verabschiedet. Um ihn plakativ zu versinnbildlichen, hängen 45 Cover des Nachrichtenmagazins »Der Spiegel« an einer Wand. Seit 1964 ist kaum ein Jahr vergangen, an dem es der Diktator nicht auf die Titelseite geschafft hat.

Vergangenheitspolitik trifft (echten oder vermeintlichen) Enthüllungsjournalismus. Bereits in den 80er-Jahren wussten die Spiegel-Verantwortlichen, dass Hitlers Schatten lang ist, lang bleiben wird. Das hat sich bewahrheitet. Und daran wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Hitler lebt und verkauft sich prächtig. Die Deutschen können nicht von ihm lassen. Als Mensch, Mythos und Monster. Wenn das der Führer wüsste.

»Hitler und die Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen«. Bis 6. Februar. Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, täglich von 10 bis 18 Uhr. Katalog 25 Euro.

www.dhm.de/ausstellungen