Wenn bei den Hausfrauen von Girona Großreinemachen ansteht, nennen sie das katalanisch »fer dissabte« – Sabbat machen. Sprachforscher vermuten, dass die Redewendung auf zwangsgetaufte Juden zurückgeht, die demonstrativ am Samstag ihren Hausputz erledigten, um den Verdacht zu zerstreuen, sie würden weiter »judaisieren«. Denn die Neuchristen, die »Conversos« wurden von der Inquisition argwöhnisch beäugt. Wer verdächtig war, jüdische Riten heimlich weiter zu befolgen, dem drohte dasselbe Schicksal wie den nicht getauften Juden, die 1492 aus Spanien vertrieben worden waren. Hunderttausende mussten ihre Heimat verlassen. Ihr Vermögen durften sie nicht mitnehmen.

relikte Mit dem Ausweisungsedikt der katholischen Könige Ferdinand und Isabella hörte auch die jüdische Gemeinde von Girona auf, zu bestehen. Seit Gründung durch die Römer hatten in der Stadt am Fluss Ter Juden gelebt, unter ihnen der große Talmudist Moses ben Nachman Girondi, bekannt als Nachmanides oder Ramban. Am 10. Juli 1492 endete diese Ära. An diesem Tag wurde die Synagoge an die Domherren der örtlichen Kathedrale verkauft. Ein Faksimile der Verkaufsurkunde ist im jüdischen Museum der Stadt ausgestellt, neben anderen Artefakten, darunter Grabsteine vom einstigen Friedhof, dem Montjuic, deutsch Judenberg.

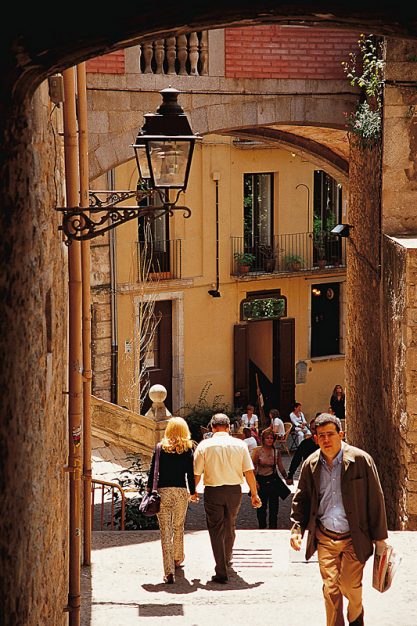

Das Museum wurde in den 90er-Jahren errichtet. Es ist Teil eines groß angelegten Programms, mit dem Katalonien sich seiner jüdischen Geschichte wieder besinnt. In Girona wurde das alte Judenviertel, der Call (das katalanische Wort geht auf das hebräische »Kehilla« für Gemeinde zurück), aufwendig restauriert. Heute ist der Call eine der trendigsten Wohngegenden der Stadt. Die mittelalterlichen Häuser, an deren Toren man gelegentlich noch Spuren der Mesusot entdecken kann, die dort einst befestigt waren, beherbergen Kunstgalerien, teure Boutiquen und angesagte Restaurants, von denen manche »sefardische Menüs« anbieten, etwa Lammeintopf mit Kichererbsen und Zimt. Eine beliebte Cocktailbar heißt »El Pati del Rabi« – Der Hof des Rabbiners. Hier lebte einst der Kabbalist Azriel de Girona.

Auch an anderen Orten Kataloniens wird das jüdische Erbe gepflegt. In der mittelalterlichen Stadt Besalú können Besucher eine Mikwe aus dem 13. Jahrhundert bewundern, das einzige noch erhaltene Ritualbad auf der iberischen Halbinsel. In Tortosa am Ebro, in La Bisbal an der Costa Brava und in Castelló d’Empúries sind die alten jüdischen Viertel gut erhalten. Und natürlich hat auch Barcelona sein altes jüdisches Quartier mit der ältesten Synagoge Europas, erbaut im 6. Jahrhundert, 2006 wieder eingeweiht.

Kleingemeinde Die katalanische Hauptstadt hat etwas zu bieten, das man an anderen Stätten des jüdischen Erbes schmerzlich vermisst: lebende Juden. Es gibt in Barcelona eine orthodoxe Gemeinde, eine liberale, auch eine Filiale der allgegenwärtigen Lubawitscher fehlt nicht. So pittoresk wie die aufwendig gepflegten Zeugnisse der Geschichte ist das aktuelle jüdische Leben allerdings nicht. Streng genommen gehört es nicht einmal zu diesem Erbe. Die rund 3.500 Gemeindemitglieder stammen zum Großteil aus dem Maghreb oder sind aus Lateinamerika zugezogene Aschkenasim. Ihren Lebensunterhalt verdienen viele von ihnen als kleine Geschäftsleute. Es gibt auch einige Künstler, Intellektuelle und Akademiker. Eine ganz unspektakuläre jüdische Gemeinde, die im Stadtleben keine große Rolle spielt. Bei rund 1,6 Millionen Einwohnern machen Juden gerade mal 2 Promille der Barceloneser Bevölkerung aus. Zu den Blütezeiten im Mittelalter waren es 15 Prozent.

déjà-vu Den Besucher aus Deutschland beschleicht ein Déjà-vu-Gefühl. Ein Land mit einer großen jüdischen Vergangenheit, von der zumeist nur noch steinerne Relikte übrig geblieben sind; dazu wenige jüdische Klein- und Kleinstgemeinden, und die auch nur in den Metropolen. Ähnlich war es auch in der Bundesrepublik vor 1989. 30.000 Juden lebten hier, die meisten von ihnen in Berlin, Frankfurt/Main und München. Außerhalb gab es vor allem jede Menge jüdischer Friedhöfe und zu Begegnungsstätten umfunktionierte einstige Synagogen. Das Wort »jüdisch« wurde meist mit vorgeschaltetem »ehemalig« gebraucht. Wäre nicht die Zuwanderung aus den Staaten der früheren Sowjetunion gewesen, das jüdische Leben in Deutschland würde inzwischen wahrscheinlich dem Kataloniens ähneln: Viele geschichtliche Zeugnisse, von Nichtjuden engagiert gepflegt, doch wahrnehmbare Gegenwart nur noch am Rand. Wer, wie viele »Eingesessene«, über die Belastungen klagt, die mit den »Russen« verbunden sind, vergisst, dass ohne sie viele Gemeinden heute mutmaßlich nur noch musealen Wert hätten. Auch das kann man als Lehre von einer Reise durch das jüdische Katalonien mitnehmen.

Informationen zu jüdischen Stätten in Katalonien gibt es unter www.catalunya.com

oder beim Katalanischen Tourismusamt in Frankfurt/M. info@katalonien-tourismus.de