Sie gehört zu den großen Choreografinnen unserer Zeit. Mit ihren dreidimensionalen Ballettabenden, bei denen die Tänzer Wände und Gerüste erklettern oder sich an verschränkenden Seilen durch den Raum schwingen, hat sie unser Verständnis von »modernem Tanz« wesentlich erweitert: Deborah Colker, Jahrgang 1960, aus Brasilien.

Das Riesenland, das fast die Hälfte Südamerikas einnimmt, zeichnet sich für Deborah Colker vor allem durch die Mischung seiner Bevölkerung aus. Die hat sie als »Bewegungsdirektorin« bei der von ihr mitgestalteten Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro anschaulich vorgeführt.

Zuerst zieht die Gruppe der Indigenen unter hohen grünen Dschungel-Lianen tanzend ins Stadion ein, dann kommen marschartig mit roten und weißen Kreuzfahnen die portugiesischen Eroberer, daraufhin, die Füße peinvoll aneinander gekettet, die Afrikaner auf Sklavenschiffen, danach die Japaner im Trippelschritt – und schließlich Europäer wie Deborah Colkers Großeltern mit Koffern. Unterschiedlich geprägte Menschengruppen, die sich, wie Colker ausführt, in ständigem Austausch gegenseitig beeinflussen.

Enkeltochter von vier russischen Juden

Gern und immer wieder bezeichnet sie sich selbst als »stolze Jüdin«, als »Enkeltochter von vier russischen Juden« und legt Wert darauf, ihre Kinder und Enkelkinder »als Juden zu erziehen«. Deborah Colkers Vater war, in ihren Worten, ein »musikbegeisterter Jude und Einwanderersohn ohne Geld«, dessen Musikverständnis ebenso durch sein klassisches Studium der Violine wie durch die Straßenmusikanten seiner Umgebung geprägt wurde.

Sie selbst – Tochter eines nun schon erfolgreichen Musiker-Ehepaars – sei wiederum durch ihre russischen Großeltern stark beeinflusst worden, die sich mit ihr in einer Mischung aus Jiddisch, Russisch und gebrochenem Portugiesisch verständigt hätten. Das ging über die Küche – »Ich liebe jüdisches Essen!« – bis zu den russischen Klassikern, Puschkin, Dostojewski, die ihr der Großvater anstelle von Märchen erzählte und die sie dann in ihrem Ballett Tatyana (nach Puschkins Eugen Onegin) umsetzte.

Sie wurde von ihrer Mutter schon als Kleinkind zum Ballettunterricht gebracht, hatte aber wenig Freude daran und gab ihn bald wieder auf. Ihre Leidenschaft waren das Klavier und der Sport. »Ich glaube, ich war ein Kind mit viel Energie, und ich liebte Musik. Ich liebte es, Klavier zu spielen. Und zu meinem Glück habe ich Volleyball gespielt, denn wenn ich nur hätte am Klavier sitzen müssen, hätte ich nicht überlebt. Ich war bei Mozart, bei Bach, bei den klassischen Komponisten. Und dann habe ich meine Energie beim Volleyballspielen verbraucht, habe geschrien und zu gewinnen versucht.«

Deborah Colker war so talentiert, dass sie in der sich eben erst entstehenden Volleyball-Liga als Profi-Spielerin engagiert wurde. Bis sie, etwa 16-jährig, den Tanz wiederentdeckte. Als »Weg, ihren Körper mit ihrem Geist zu verbinden«.

Der Tanz sei damals ihre Rettung gewesen – und bis heute geblieben. Die unheilbare Hautkrankheit (»Schmetterlingshaut« oder »Epidermolysis bullosa«) ihres Enkelsohns Theo hat sie im Ballett Cura (Heilung) über den Physiker Stephen Hawking verarbeitet, der seine Diagnose mit einer Lebenserwartung von drei Jahren fast 50 Jahre überlebte – ein Projekt, für das sie sich mit dem in Brasilien bekannten Rabbiner Nilton Bonder beriet.

Zuerst spielte Colker Klavier, dann Volleyball – und landete schließlich wieder beim Ballett.

Sie schafft als 20-Jährige den Einstieg als Berufstänzerin, mit 24 war sie als »Ballettmeisterin« fürs tägliche Training einer Truppe und bald auch für deren Choreografien verantwortlich.

Zehn Jahre später gründet sie ihre eigene, heute noch bestehende »Companhia de Dança Deborah Colker«. 2001 wurde sie mit dem renommierten englischen Laurence Olivier Award ausgezeichnet, den die Society of London Theatre verleiht. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 schuf sie die Choreografie Maracanã, die typische Szenen aus dem Mannschaftssport einbezieht.

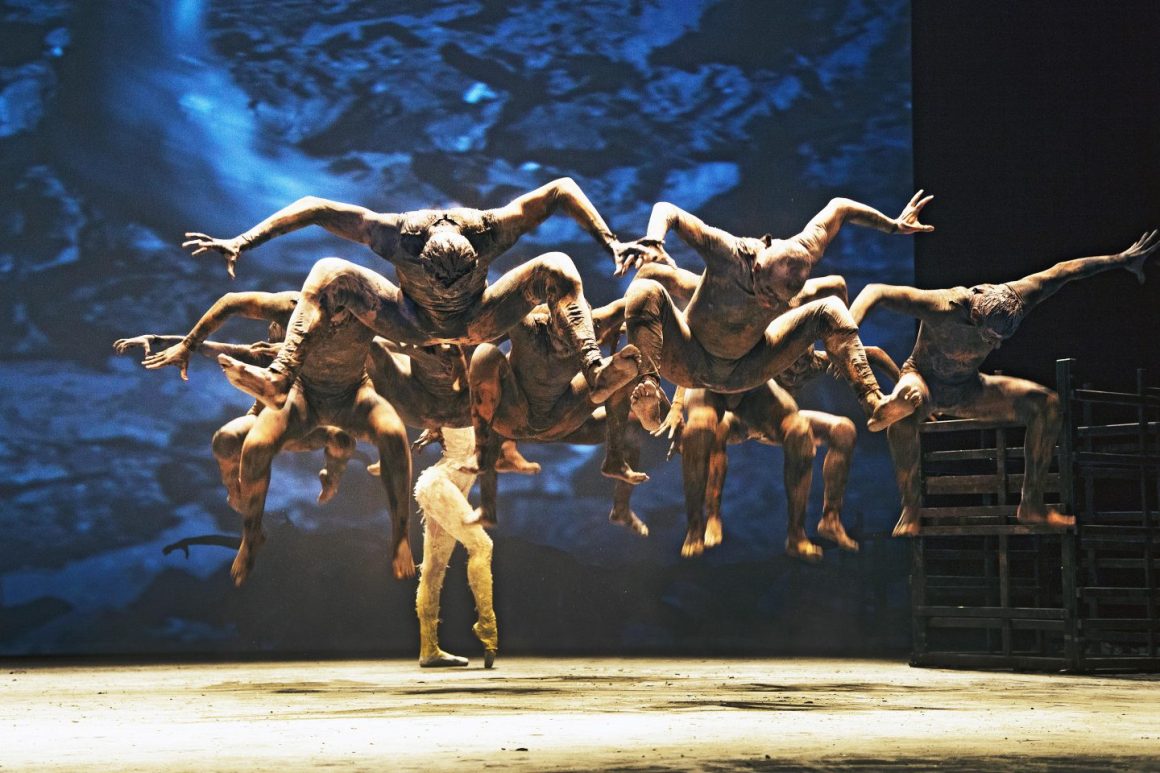

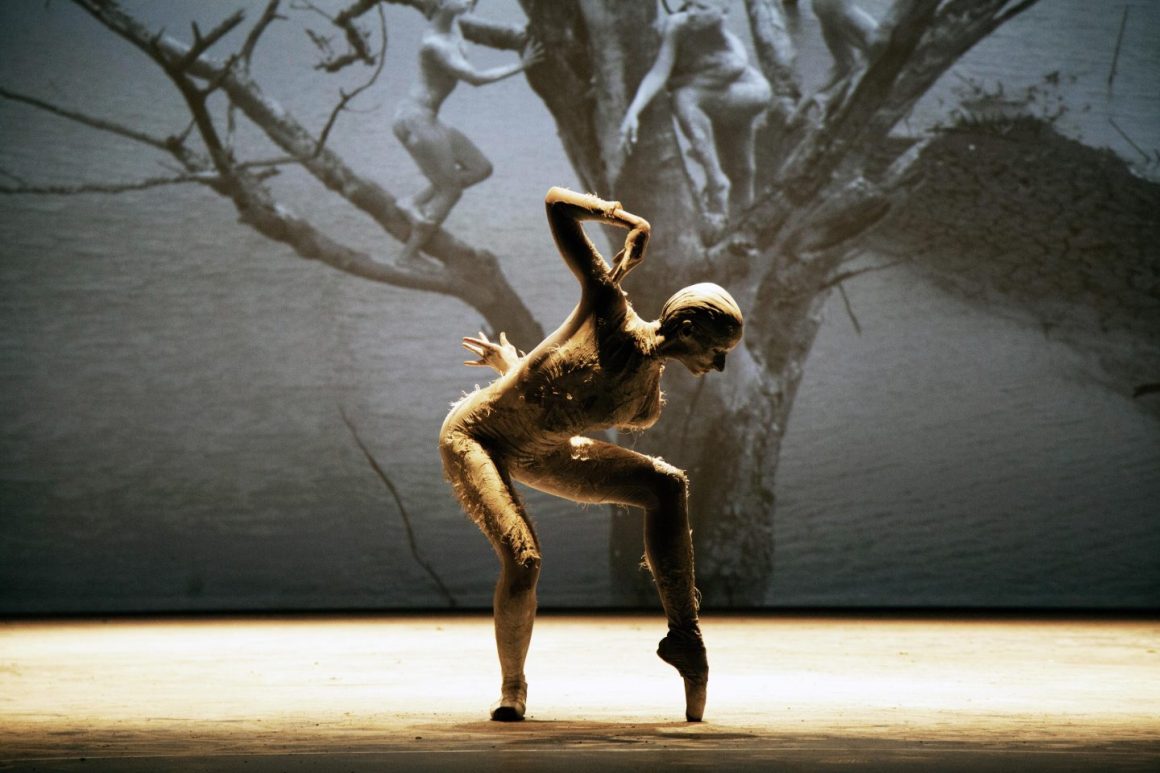

In diesen Wochen tourt sie schon zum zweiten Mal mit ihrer Tanzkompanie und ihrer wohl bekanntesten Arbeit Dog Without Feathers (Hund ohne Federn) durch Deutschland. Für dieses Werk gewann sie den Prix Benois de la Dance, einen der wichtigsten Preise der Tanzwelt. Dog Without Feathers ist ein Ballettabend, der auf dem gleichnamigen Gedicht des brasilianischen Dichters João Cabral de Melo Neto beruht.

Der Tanzabend beruht auf einem Gedicht über den Fluss Capibaribe

Das Poem beschreibt den – für dortige Verhältnisse – mit 240 Kilometern kurzen Fluss Capibaribe und die in seiner Nähe lebenden Menschen. Wobei Federn für einen Brasilianer so viel wie Schmuck, Pracht und Luxus bedeuten, die diesem Fluss und diesen Menschen abgehen. Das Gedicht sei 1950 geschrieben – aber heute noch genauso gültig, sagt Doborah Colker. Der »Hund ohne Federn« sei ein »Krieger, ein Kämpfer, jemand, der sich wehrt, der nie aufgegeben hat – wie ich, wie das jüdische Volk«.

Das tut sie auch nicht in der konfliktgeladenen Gegenwart. Wo sie sich, als Linke, die »seit jeher« für die Rechte auch der Palästinenser eingetreten sei, ständig mit Behauptungen auseinandersetzen müsse, Israel und Benjamin Netanjahu seien »faschistisch«. Da könne sie sehr direkt werden: »Du redest nur Scheiße. Halt die Klappe! Du musst diesen Ort kennenlernen.« Deborah Colker hat mit elf Jahren zum ersten Mal Israel besucht und dort später mit ihrer Truppe mehrfach Gastspiele gegeben.

Der Hund ohne Federn sei »ein Kämpfer, jemand, der sich wehrt – wie ich, wie das jüdische Volk«.

Als sie 2003 zum ersten Mal in Deutschland arbeiten sollte – in Berlin, an der Komischen Oper, die damals noch ein eigenes Ballett hatte –, habe ihre stark vom Zweiten Weltkrieg geprägte Mutter sie gewarnt. Ausgerechnet Deutschland. Sie habe ihre Mutter beruhigt: »Mama, ich werde dorthin gehen, und das Erste, was ich allen sagen werde, ist, dass ich Jüdin bin.« Worauf die Ballettchefin der Komischen Oper Colker in das gerade neu eröffnete Jüdische Museum führte, das die Choreografin sehr beeindruckt hat.

Bleibt zu hoffen, dass Deborah Colker hierzulande bald wieder eigene Produktionen gestalten kann.

Wobei sich die deutschen Häuser werden anstellen müssen. Seit vier Jahren ist die gelernte Pianistin auch als Opernregisseurin tätig und hat zur Begeisterung der Kritiker die Federico-García-Lorca-Oper Ainadamar des argentinisch-jüdischen Komponisten Osvaldo Golijov an der Los Angeles Opera inszeniert. Und ein weiteres Projekt steht schon auf ihrem Plan: Demnächst wird Deborah Colker an der New Yorker Met bei einer neuen Oper über Frida Kahlo und Diego Rivera Regie führen.

»Dog without Feathers« ist am Donnerstag, den 10. April, um 20 Uhr in der Festhalle Viersen und am Sonntag, den 13. April, um 20 Uhr im Admiralspalast Berlin zu sehen.