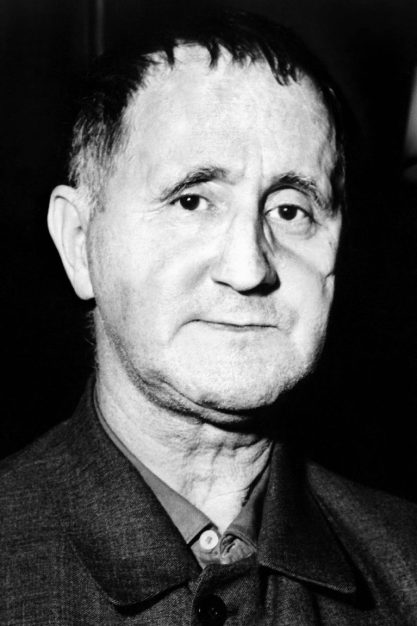

»Fragen Sie mehr über Brecht«, ermunterte Hanns Eisler Hans Bunge, dessen Interviews mit ihm von 1958 bis 1962 in dem berühmt gewordenen Buch gleichen Titels gesammelt sind. Auch heute an seinem 125. Geburtstag lohnt es sich, sich seiner literarischen Erscheinung als einem der bedeutendsten deutschen Dichter des 20. Jahrhunderts bewusst zu werden.

Denn keineswegs ist er inzwischen von der »konkaven Linse des Vergehens kleingeblickt« worden, wie es sein Weggefährte und Freund Arnold Zweig für andere literarische Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts befürchtet hat. Seine Gedichte und seine Theaterstücke gehören zu dem kulturellen Fundus nicht nur Deutschlands. Von Brecht ist, nach Eislers Worten, das Dichterische nicht zu trennen.

TAGEBUCH Aber er hat auch politisch Position bezogen, vor allem gegen den Nationalsozialismus, den er von seiner marxistischen Überzeugung aus kritisiert und bekämpft hat. In nüchterner Objektivität hat er 1941 in seinem Tagebuch über sich selbst in der dritten Person Auskunft gegeben. »Brecht ist Arier, sein Bruder ist heute noch Universitätsprofessor in Deutschland, Brechts Frau, die unter ihrem Mädchennamen Helene Weigel Schauspielerin am Staatstheater und bei Max Reinhardt war, ist dagegen Jüdin, was allein für Brecht ein Grund gewesen wäre, aus Deutschland zu emigrieren.«

Das Jüdischsein seiner Frau und zahlreicher Freunde spielte für Brecht jedoch nur insofern eine Rolle, als sie den Anfeindungen durch die Nationalsozialisten ausgesetzt waren. In dem Briefwechsel zwischen seinen Freunden Arnold Zweig und Lion Feuchtwanger wird Brecht am häufigsten genannt. Er wird als Gesprächspartner und, für die Jahre von 1933 bis 1945, als gleichwertiger Schicksalsgefährte angeführt, dessen Lebensweg auf das engste mit dem ihren verbunden ist.

Das liegt daran, weil sie dieselbe geistige Welt vertreten, in die Zweig und Feuchtwanger als Juden mit der »schenkenden Tugend« (Zweig) der Hingabe an die kulturelle Größe Deutschland eingetreten sind. In Brechts Freundschaften mit Juden wie Walter Benjamin, Zweig und Feuchtwanger hat das Jüdische nur eine geringe Bedeutung, da es auch deren Selbstverständnis und ihren Lebenszusammenhang nur wenig bestimmte. Die radikale Denunziation des Judentums durch den Nationalsozialismus ist hingegen eine aufoktroyierte Etikette, die sich dichterisch kaum gestalten lässt.

Die radikale Denunziation des Judentums durch den Nationalsozialismus ist eine aufoktroyierte Etikette, die sich dichterisch kaum gestalten lässt.

Das lässt sich an »Die jüdische Frau«, der 9. Szene von Brechts Furcht und Elend des Dritten Reiches, zeigen. Eine Frau packt in Frankfurt im Jahr 1935 ihre Koffer, um ihren von der Gesellschaft geächteten nichtjüdischen Mann zu verlassen. In den letzten Telefonaten mit Freunden und Bekannten wird ihre Einsamkeit und ihr Ausgestoßensein deutlich, das nicht allein ihr gesellschaftliches Leben in Deutschland betrifft, sondern sie aus der Welt ausgrenzt.

»Ich habe Freunde dort. – Nein, im Plural, wenn Sie es auch nicht glauben.« Das Selbstgespräch, das sie nach den Telefonaten führt, gipfelt in der Einsicht, dass sie gegenüber ihrem Mann die Situation, in der sie sich befindet, nicht als Unglück, sondern als Schande bezeichnen sollte. Als ihr Mann jedoch nach Hause kommt und ihren Aufbruch realisiert, stimmt sie seinem Urteil, dass es ein Unglück sei, doch wieder kleinlaut zu.

In seinem 1934 veröffentlichten Aufsatz »Aufgang Bertolt Brechts« schreibt Arnold Zweig, dass Brecht mit seinem Erscheinen als Dichter »sich gestattet, der modernen Gesellschaft die Haut abzuziehen und zu offenbaren, was darunter lag.« Hat er mit dieser Szene der Gesellschaft des Dritten Reiches die »Haut abgezogen« sowie die grausame und hilflose Situation deutscher Juden und Jüdinnen erfasst?

Ein Dialog zwischen der jüdischen Frau und ihrem nichtjüdischen Mann findet in »Furcht und Elend des Dritten Reiches« nicht statt, jedoch ist die Problematik der Juden zumindest im Monolog formuliert.

Ein Dialog zwischen der jüdischen Frau und ihrem nichtjüdischen Mann findet hier nicht statt, jedoch ist die Problematik der Juden zumindest im Monolog formuliert. Diese Konstellation spiegelt sich auch in Brechts Privatleben wider.

Er lebte in vertrautem Umgang mit jüdischen Freunden wie Zweig und Feuchtwanger. Seine Äußerungen zur jüdischen Problematik der Zeit sind auch immer als Reflexe von deren Haltung gegenüber dem Jüdischen anzusehen.

PALÄSTINA Bezeichnend dafür ist ein Dialog, den Zweig 1955 als Nachtrag seines 1934 veröffentlichten Artikels über Brecht mitteilt. Als ihm Zweig im Sommer 1933 Palästina als Emigrationsziel nannte, kritisierte er ihn für diese Wahl. »Sie werden zu weit weg sein, Zweig, wenn wir wieder nach Hause gehen. Ich für meinen Teil lasse mich in Dänemark nieder. Ihr Palästina ist doch ein Pulverfaß.« Zweig antwortete: »Mag sein. Aber kann nicht überall dort ein Pulverfaß entstehen, wo die Begierden seiner Auftraggeber den Herrn Hitler hinschicken?«

Zweigs Antwort enthält zwar die marxistische Deutung des Faschismus, sie erkennt aber dessen grundsätzliche, weltweit agierende Bedrohung. Beiden Dialogpartnern gemeinsam jedoch ist die enge Bindung an die Kultur Deutschlands, von der sie sich nicht lösen können und wollen. Sie hat eine dezidiert menschliche Komponente, die bei Zweig durch die jüdische Bedeutung des Wortes Mensch eine zusätzliche Vertiefung erfährt. Es kann angenommen werden, dass sich auch Brecht ihrer bewusst gewesen ist.