Am 28. Oktober 2012 strahlte der NDR-Hörfunk eine O-Ton-Collage mit dem Titel »An den Grenzen des Geistes« aus. Anlass war der 100. Geburtstag von Jean Améry, Initiator war Hanjo Kesting, bis 2006 Leiter der Hauptredaktion »Kulturelles Wort« beim NDR. Kesting kannte Améry seit 1977. Die beiden waren befreundet, haben zusammengearbeitet, pflegten eine ausführliche Korrespondenz. Jetzt hat Kesting ein elegant geschriebenes essayistisches Erinnerungsbuch über Améry vorgelegt, eine Verbeugung vor einer großen intellektuellen Persönlichkeit, die aus dem deutschen Geistesleben des 20. Jahrhunderts herausragt.

Mit seinem Buch Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten hatte Améry 1966 die literarische Bühne Westdeutschlands betreten und genoss fortan allgemeine Wertschätzung, füllte die Spalten des Feuilletons. Was der 1912 bei Wien geborene Améry in diesem Frühwerk versuchte, war ein autobiografisch grundiertes Sittengemälde seines Heimatlandes in der Epoche des Austrofaschismus.

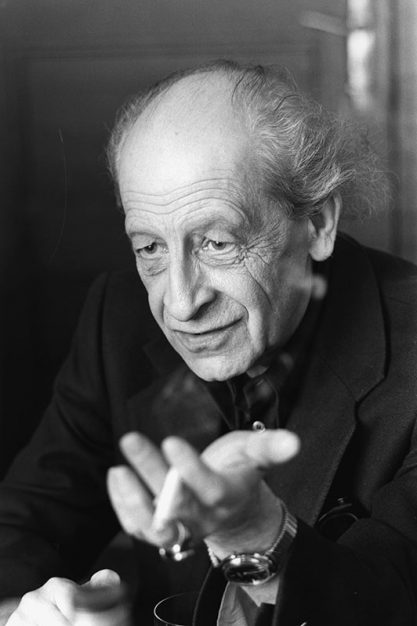

held Améry, der seinen Geburtsnamen Hans Mayer durch anagrammatische Buchstabenversetzung in Jean Améry geändert hatte, war der traurige, geschundene Held seines Eigenberichts, doch außerdem war er Journalist, Publizist, Essayist und Schriftsteller, Kulturkritiker und Philosoph.

Mit seinem Debütwerk schrieb Améry ein Schlüsselwerk über den »Zivilisationsbruch« – obwohl dieses Wort erst 25 Jahre später Eingang in die deutsche Sprache fand –, die erlittene Tortur, ihm zugefügt von Schergen, die der Nationalsozialismus hervorgebracht hat. 647 Tage Konzentrationslager und sechs Monate in der Folterstätte des flämischen Fort Breendonk waren die zentrale Erfahrung seiner Existenz und wurden zur Achse seiner spirituellen Autobiografie. Die Eruption des radikal Bösen in Deutschland in seiner fürchterlichen Rationalität erschien Améry als weltgeschichtlich singulär.

Auch wenn die Folter keine Erfindung des Nationalsozialismus war, heißt es bei ihm: »Sie war seine Apotheose«. Nie zuvor (und danach) hat ein Autor seine Erfahrung eines beschädigten Lebens so nachdrücklich niedergelegt, ist ein persönliches Geschick, wie er es zu erleiden hatte, mit solcher Präzision beschrieben worden. Améry hat die Niederschrift des Buches als »Katharsis« bezeichnet: Alles Verdrängte kam wieder hoch und wurde von ihm geistig durchgearbeitet.

meisterdenker Zu Lebzeiten stand Améry, der sich mit Blick auf Meisterdenker wie Adorno, Bloch oder Canetti in bodenloser Untertreibung als »bescheidener Lump« charakterisierte, im Schatten dieser intellektuellen Mandarine, von denen er sich durchaus selbstbewusst abgrenzte. Kesting resümiert: »Heute hat er aufgeholt und sie eingeholt, ein Großer des europäischen Geistes im 20. Jahrhundert. Beglückt konstatiert man 35 Jahre nach seinem Tod: Améry lebt.«

Und wie er lebte, das zeigt Kesting in acht großen Essays. Amérys Bücher sind Ausdruck einer moralischen und künstlerischen Revolte gegen das Ungeheuerliche und Unabänderliche, das ihrem Verfasser in den Folterstätten der Nazis widerfahren war. Die unverwechselbare Diktion seiner essayistischen Prosa tritt in seiner Philosophie des Existenzialismus in ein helles Licht. Mit 45 Jahren fiel sein Eigenurteil indes nicht gerade positiv aus – seine Lebensbilanz hatte bis dahin wenig Gewinn gezeigt.

Ihm war viel Zeit durch die Verfolgung genommen worden, und so sah er sich als bloßer »Schreibhandwerker«, als ein Gehetzter »wursteln«. Dieses Wursteln bestand im unablässigen Kampf um Aufträge, im Schreiben für Zeilengeld in atemberaubendem Pensum. Die alltägliche Misere als freier oder, wie er es nannte, »freischnorrender« Schriftsteller spürte er mit voller Wucht. Das durchdringende Gefühl einer »Luftexistenz« wurde er nie recht los. Indes: Seine Texte lassen nichts von Zeitdruck und Terminhatz spüren. Seine Essayistik ist ausgestattet mit einem Stil makelloser Reinheit: Améry schrieb große deutsche Prosa.

schicksalsirrtum Am 17. Oktober 1978 nahm sich Jean Améry mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben. Er, der 1945 in Bergen-Belsen Befreite, hatte es stets als Schicksalsirrtum empfunden, am Leben geblieben zu sein. Nachdem er 1975 einen viel beachteten Diskurs »Hand an sich legen« verfasst und darin den Freitod als den letzten »Weg ins Freie«, ja, sogar als unveräußerliches Menschenrecht reklamiert hatte, waren immer wieder Vermutungen ins Kraut geschossen, er habe von eigenen Absichten berichtet.

Améry hatte die Folter in den Nazi-Kerkern zwar überlebt, doch das Weltvertrauen hat er nicht wiederzufinden vermocht. Er konnte nicht mehr heimisch werden in der Welt. Auf dem Wiener Grabstein steht unter seinem Namen allein die Zeile »Auschwitz Nr. 172364«. Kestings Buch ist ein Plädoyer, Jean Améry wieder zu lesen.

Hanjo Kesting: »Augenblicke mit Jean Améry. Essays und Erinnerungen«. Wallstein, Göttingen 2014, 269 S., 22,90 €