Lebensgefahr! Bitte nur die ausgewiesenen Wege benutzen!» Noch heute, fast 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, warnen rote Schilder Spaziergänger in den Wäldern rund um Verdun vor der Gefahr durch immer noch im Boden liegende Explosivstoffe. Erst 2007 kamen dort zwei Arbeiter bei einer Explosion ums Leben, als sie eine Mine zu einer nahe gelegenen Munitionsentsorgungsfabrik transportieren sollten.

Die Kampfmittelräumungs-Experten des Sécurité Civile schätzen, dass es noch 700 Jahre dauern wird, sämtliche Minen, Granaten und Bomben auf den Schlachtfeldern um Ypern und Verdun zu finden und zu entschärfen – falls kein besseres und innovativeres Verfahren erfunden wird. In Frankreich wurde die Minenräumung schon lange professionalisiert, in ärmeren Ländern fehlen dagegen oft die finanziellen und technischen Mittel, die Explosivstoffe zu beseitigen.

Wissenschaftler der Hebräischen Universität Jerusalem könnten der Lösung des weltweiten Minenproblems nun ein großes Stück nähergekommen sein: Sie veröffentlichten kürzlich einen Artikel im Fachjournal «Nature Biotechnology», in dem es um die Entdeckung der Explosivstoffe mithilfe von Bakterien geht.

Gasdämpfe Dabei machen sich die Experten eine besondere Eigenschaft von Minen zunutze: Diese sondern eine Art giftigen Gasdampf ab, der sich im sie umgebenden Erdreich festsetzt. Die Überlegung: Gelingt es, diese Gasdämpfe aufzuspüren, hat man auch schon die Mine gefunden. Dabei helfen sollen Bakterien, die leuchten, wenn sie auf den toxischen Dampf treffen.

In einem erfolgreich verlaufenen Versuch hatten die Wissenschaftler die Bakterien in Polymer-Perlen untergebracht und diese dann auf einem Test-Minenfeld verstreut. Mithilfe eines Lasersystems konnte dann erkannt werden, wo die Bakterien zu leuchten begannen – und das sehr schnell, denn der Boden wurde bei dem Versuch mit einer Geschwindigkeit von 18 Zentimetern pro Sekunde durchsucht.

Ganz neu ist die Idee nicht, bereits im Jahr 2009 hatte ein Forscherteam der Universität von Edinburgh Bakterien ebenfalls durch den Kontakt zu Minendampf zum Leuchten gebracht. Den israelischen Wissenschaftlern gelang nun aber das erste potenziell funktionierende bakterielle Minen-Nachweissystem.

Biosensoren «Unsere Daten zeigen, dass konstruierte Biosensoren in einem auf das Auffinden von Landminen spezialisierten Detektionssystem sehr nützlich sein können», sagt der Biologe Shimshon Belkin, der Leiter des Experiments. Dazu müssten allerdings noch «mehrere Probleme überwunden werden, wie zum Beispiel die Verbesserung der Empfindlichkeit und die Stabilität der Sensorbakterien» und, ganz wichtig, so Belkin, die Geschwindigkeit, mit der große Flächen abgetastet werden können.

Sei der Scanning-Vorgang erst optimiert, könne das System in unbemannten Flugzeugen oder Drohnen installiert werden. Große Flächen könnten dann automatisch durchsucht werden. Ein großer Vorteil der bakteriellen Minenerkennung wird darin bestehen, dass sie auch Explosivstoffe aus Plastik aufspürt, was mit Metalldetektoren nicht gelingt. Und gerade die Plastikminen sind als billige Waffe in Bürgerkriegen bei Kriegsparteien sehr «beliebt», denn sie kosten wenig und können ganze Landstriche entvölkern – und das für lange Zeit. Wer nach dem Ende eines Konflikts in seine Heimat zurückkehrt, begibt sich in Lebensgefahr.

Bürgerkriege Belkin und sein Team beschäftigen sich schon seit Jahren mit dem Einsatz von Bakterien. Vor drei Jahren war den Israelis ein Erfolg mit einem Nebenprodukt ihrer Forschungen gelungen. Damals stellten sie fest, dass Schadstoffe im Trinkwasser durch modifizierte Bakterien erkannt werden können.

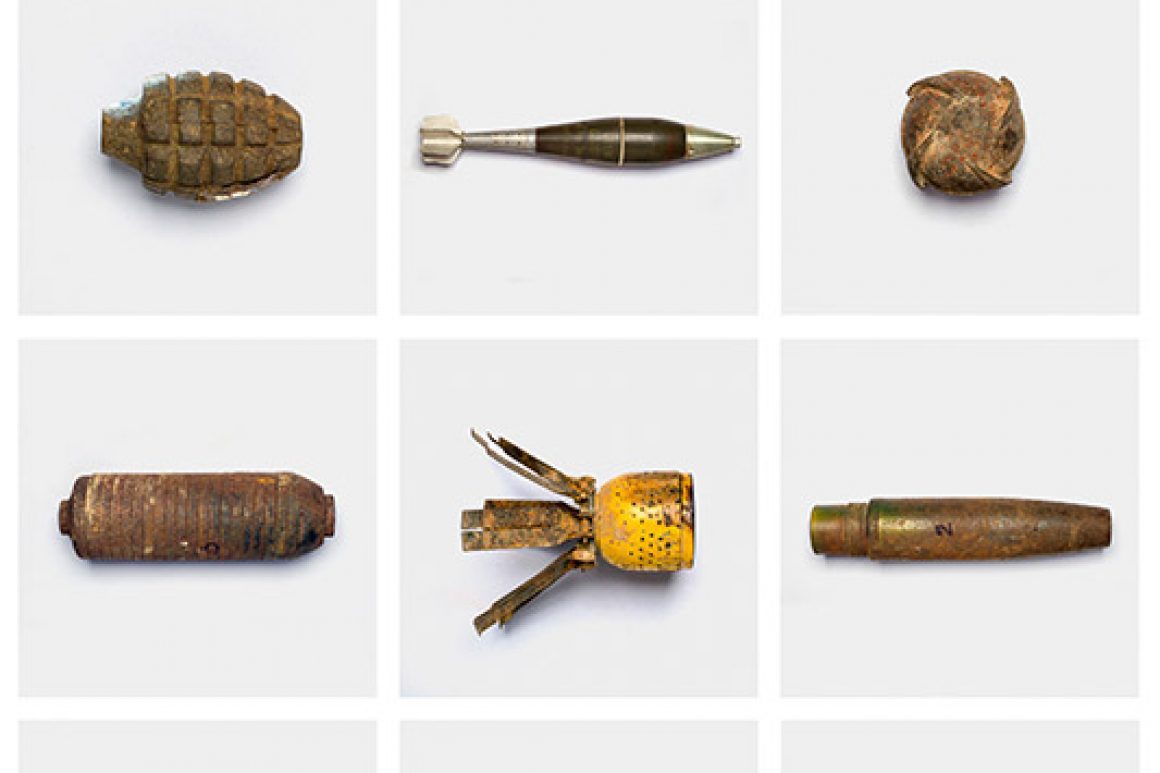

Eine kostengünstige und genaue Methode, Minen zu räumen, wird in vielen Ländern der Welt dringend benötigt. Vor allem in modernen Bürgerkriegen werden Minen zwar bevorzugt eingesetzt, gleichzeitig werden sie aber nur selten katalogisiert, das heißt, niemand weiß nach dem Ende eines Krieges oder einer Auseinandersetzung, wo die Explosivstoffe genau liegen. Wie schon vor 70 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Minenräumung auch heute noch hauptsächlich Fußarbeit: Gingen früher mit langen Stöcken ausgerüstete Menschen nach dem Zufallsprinzip durch die betroffenen Gebiete, um wenigstens für sichere Wege zu sorgen, werden heute speziell trainierte Minensuchhunde oder dressierte Riesenhamsterratten benutzt, die beispielsweise auf den Geruch des Sprengstoffs TNT re- agieren.

Roboter Natürlich existieren auch technische Lösungen, wie verschiedene speziell entwickelte Maschinen, die entweder ferngesteuert oder von einem Fahrer hinter einem massiven Schutzschild gelenkt durch ein Minengebiet fahren. Fehlerfrei arbeiten diese mechanischen Systeme allerdings nicht, und außerdem können sie in dicht bewachsenen Wäldern oder gebirgigen Gegenden kaum eingesetzt werden.

Die mögliche Alternative, ferngesteuerte kleine Roboter, ist dagegen in der Praxis noch nicht ausreichend getestet worden, außerdem wäre ihr Einsatz derzeit noch viel zu teuer – und anschließend, so Experten, müsste weiterhin noch einmal «nachgeräumt», also der Landstrich erneut nach Minen durchkämmt werden.

Die leuchtenden Bakterien würden das Auffinden von Minen automatisieren und erlauben, dass ganze Landstriche schnell wieder bewohnbar gemacht werden. Und das könnte viele Menschenleben retten: 2013 wurden weltweit 3308 Personen – neun pro Tag – durch Minen getötet oder verletzt. Fast 80 Prozent der Opfer waren Zivilisten.