Als ob das Land keine anderen Probleme hätte, steigerte sich Deutschland vor zwei Jahren in einen Akt kollektiver Erregung hinein. In Politik, Medien und Internetforen wurde heftig über die rechtliche und moralische Zulässigkeit der rituellen Beschneidung von jüdischen und muslimischen Jungen gestritten – oft mit explizit antisemitischer Tendenz, obwohl Beschneidungen hierzulande, rein von der Zahl der Betroffenen her, eigentlich eine primär islamische Angelegenheit sind.

Die neue Ausstellung Haut ab! Haltungen zur rituellen Beschneidung, die diese Woche im Jüdischen Museum Berlin eröffnet, will diese Debatte nicht fortführen, schreibt Cilly Kugelmann, Programmdirektorin des Hauses, in ihrem Geleitwort zum Katalog der Schau. Man wolle stattdessen »dem Thema ... Tiefe geben« und einen Beitrag zu der Frage leisten, »wie kulturelle Differenzen wahrgenommen und von der säkularen Gesellschaft bewältigt werden«.

verbreitung Gleich im Eingangsbereich werden Besucher, die in die Schau mit der Vorstellung kommen, es handele sich bei der Beschneidung um eine Art archaisches Relikt primitiver Religionen und Gesellschaften, empirisch eines Besseren belehrt. Eine große Weltkarte zeigt, wo die rund 30 Prozent der männlichen Erdbevölkerung leben, denen die Vorhaut operativ entfernt wurde. Und siehe da: Neben den islamischen Ländern in Afrika und Asien ist die Zirkumzision am verbreitetsten in den USA. Dort, im technologisch fortgeschrittensten Land der Welt, sind 70 Prozent der Männer beschnitten, in ihrer großen Mehrzahl Christen. In den meisten amerikanischen Geburtskliniken ist die Beschneidung ein Routinevorgang, ähnlich der Entfernung der Nabelschnur.

Eine großes, einem Messer nachempfundenes Podest dominiert den nächsten Raum. »Auf Messers Schneide« ist diese Station der Schau betitelt – eine Anspielung weniger auf den technischen Vorgang der Beschneidung selbst als vor allem darauf, dass bei der deutschen Beschneidungsdebatte 2012 die Freiheit der Religion auf dem Spiel stand, auf Messers Schneide eben, sagt Felicitas Heimann-Jelinek, die zusammen mit Martina Lüdicke die Ausstellung kuratiert hat. Denn, so die österreichische Judaistin und Kulturhistorikerin, Körpermodifikationen unterschiedlicher Art sind Teil vieler Kulturen.

Zur Illustration stehen auf der Fläche sechs Statuen und Figurinen aus unterschiedlichen Epochen und Kulturkreisen: ein sichtbar beschnittener ägyptischer Hofbeamter von 2400 v.d.Z.; die hyperrealistische Harzskulptur eines ebenfalls vorhautlosen Kanadiers von 1998; Statuen aus Benin und von der Elfenbeinküste sowie von australischen Aborigines, nicht beschnitten, aber an anderen Körperstellen dauerhaft modifiziert; und schließlich die Replik einer griechischen Darstellung eines nackten Knabenkörpers mit unbeschnittenem Penis – das klassische hellenische Schönheitsideal, wie es in Europa bis heute die ästhetischen Normen prägt.

gebot In scharfem Kontrast zu der sonst meist in sehr dunklen, ruhigen Farben gehaltenen Ausstellung steht die zweite Station, der »Wortraum«. In gleißendem Licht ist hier in fünf Sprachen – Hebräisch, Arabisch, Latein, Deutsch und Englisch – das Beschneidungsgebot aus Moses 1, 17 zu lesen: »Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Alle männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie acht Tage alt sind, beschnitten werden in jeder eurer Generationen, seien sie im Haus geboren oder um Geld von irgendeinem Fremden erworben, der nicht von dir abstammt. Beschnitten muss sein der in deinem Haus Geborene und der um Geld Erworbene. So soll mein Bund, dessen Zeichen ihr an eurem Fleisch tragt, ein ewiger Bund sein.«

Ein riesiger, durch drei Räume sich ziehender halbrunder Tisch markiert den dritten und Hauptteil der Schau. Hier wird die Beschneidung, beziehungsweise das Verhältnis zu ihr, in den drei großen abrahamitischen Religionen – Judentum, Islam und Christentum – dargestellt. Die Säulen der drei Räume haben die Ausstellungsarchitekten vom Wiener Büro Kohlbauer in Gold- (Judentum), Bronze- (Islam) und Silberfarbe streichen lassen. Der erste, größte Raum ist der Brit Mila gewidmet.

Zahlreiche wertvolle historische Artefakte aus dem aschkenasischen und sefardischen Judentum wie Toravorhänge und -wimpel oder ein silberner Gehstock für den Propheten Elija, der, der Tradition zufolge, bei jeder Brit Mila anwesend ist, verdeutlichen den religiösen und gesellschaftlichen Stellenwert des Gebots im Judentum. Diverse Brit-Mila-Instrumente von der frühen Neuzeit bis zu einem heute in Israel üblichen Einmal-Beschneidungsbesteck illustrieren, wie das biblische Ritual sich durch die Jahrhunderte der Entwicklung von Medizin und Hygiene angepasst hat.

ritualmord Im Koran kommt die Beschneidung nicht vor. Den Muslimen gilt sie dennoch als verpflichtende Propheten-tradition (Sunna). Während im Judentum die Vorhaut acht Tage nach der Geburt entfernt werden muss, findet Hitan (arabisch) beziehungsweise Sünnet (türkisch) bei muslimischen Jungen in der Regel kurz um das Einschulungsalter, spätestens mit 14 Jahren statt. Die Beschneidung ist vor allem in der Türkei ein opulentes Familienfest, bei dem die Jungen in feierlicher, den Kostümen der osmanischen Sultansprinzen nachempfundener Kleidung der Öffentlichkeit präsentiert werden – zu sehen in einer Fotoserie, die der GEO-Fotograf Hennig Christoph in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren unter türkischen Migranten im Rheinland und Ruhrgebiet machte.

Eine Leihgabe aus Wien dominiert den dritten Raum: Peter Paul Rubens’ »Die Beschneidung Christi« von 1605. Das Christentum hatte und hat zur Beschneidung ein zwiespältiges Verhältnis: Einerseits ist im katholischen Feiertagskalender bis heute der 1. Januar als offizielles »Fest der Beschneidung des Herrn« markiert, und eine ganze Reihe von Gotteshäusern konkurriert darum, welches die wahre Vorhaut Christi als Reliquie besitzt. Auf der anderen Seite gibt es, wie eine Reihe historischer Illustrationen deutlich macht, die antijüdischen Tradition der Kirche, in der die Beschneidung Christi als erste Passionsstation auf seinem Leidensweg zur Kreuzigung eingeordnet wird – ein Topos, der sich abgewandelt in den Ritualmordlegenden manifestierte, bis hin zum »Stürmer« der Nazis.

Nach so schweren Themen und in dunklen Farben gehaltenen Räumen wirkt die vorletzte Etappe wie eine Erholung. In dem ganz im Blau der »Blue-Screen«-Film und Fernsehtechnik ausgestatteten »Resonanzraum« kann man an Videostationen Filmauszüge über die Beschneidung sehen, wie Meet the Fockers (deutsch Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich) von 2004 mit Robert de Niro und Barbra Streisand, die Folge »Ike’s Wee Wee« aus der amerikanischen satirischen TV-Animationsserie South Park, aber auch die Bundestagsdebatte über das Beschneidungsgesetz 2012.

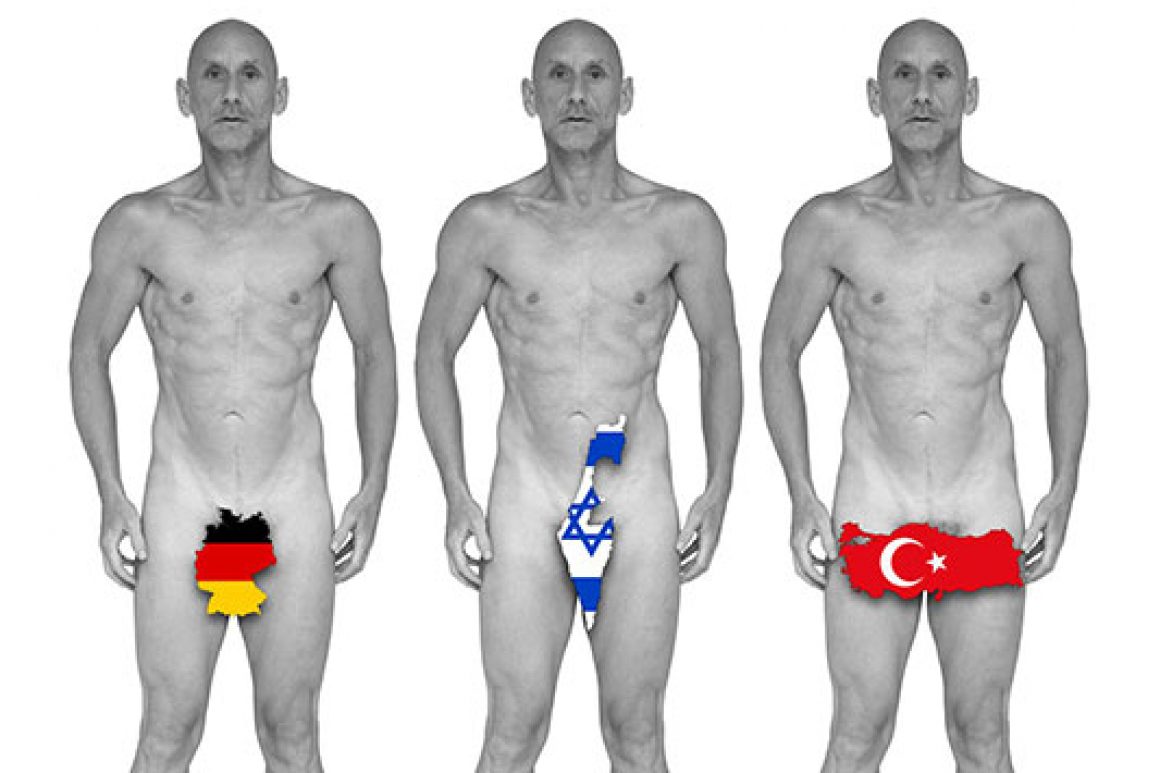

Es folgt als Epilog ein Leuchtkasten mit einer Fotografie des Amerikaners Harvey Swedler: Auf drei Selbstporträts ist der Penis des Künstlers mit unterschiedlichen Flaggen verdeckt – einer deutschen, einer israelischen und einer türkischen: eine Aufforderung, so der Objekttext, zur »Akzeptanz unterschiedlicher Identitätsmöglichkeiten und ihrer spezifischen Merkmale in einer pluralistischen Gesellschaft«.

didaktisch Weiß der Besucher jetzt mehr über die Beschneidung, kann er, wie Cilly Kugelmann das Ziel der Ausstellung definiert, »die eigenen Werte und Prinzipien sinnvoll artikulieren, ohne sich den Argumenten anderer zu verschließen«?

Anders als viele bisherige Ausstellungen im Jüdischen Museum Berlin schlägt diese an Information dichte Schau nur am Rand den Bogen zu Gegenwart und Alltag. Es dominiert der geschichtliche Rückblick. Dass in den USA und in Israel die Brit Mila heute meist mit einer selbstverständlichen Lockerheit, fern jeder Glaubensschwere, praktiziert wird (wie andere jüdische Bräuche auch), erfährt der Zuschauer nur ansatzweise in manchen der Filmclips. Von der Leichtigkeit, die der wortspielende Titel Haut ab! Haltungen zur rituellen Beschneidung und das gelungene, witzige Ausstellungsplakat – eine beschnittene Banane – suggerieren, findet sich in der Schau selbst relativ wenig. Der sinnliche Genuss kommt zu kurz. Stattdessen durchzieht die Ausstellung ein gewisser didaktischer Gestus.

Die Konzentration auf Historisches und Theologisches könnte zudem genau den entgegengesetzten Effekt dessen bewirken, was die Ausstellung eigentlich beabsichtigt: Mancher Besucher wird sich möglicherweise dadurch in seiner vorgefassten Meinung bestätigt sehen, dass die Beschneidung ein Relikt vergangener Zeiten ist, das in unserer aufgeklärten Gesellschaft heute keinen Platz mehr hat.

»Haut ab! Haltungen zur rituellen Beschneidung«. Jüdisches Museum Berlin bis 1. März 2015

www.jmberlin.de/hautab

Der Katalog zur Ausstellung ist im Wallstein Verlag Göttingen erschienen (176 S., 79 Abb., 24,90 €).