Es ist Frühjahr 1948, die Welt blickt gebannt in den Nahen Osten. Nach 30 Jahren Mandatsherrschaft zieht sich Großbritannien aus Palästina zurück. Zugleich bereiten die Juden des Landes die Gründung ihres Staates vor. Das wiederum will den Arabern so gar nicht gefallen, weshalb sie zum Krieg aufrufen.

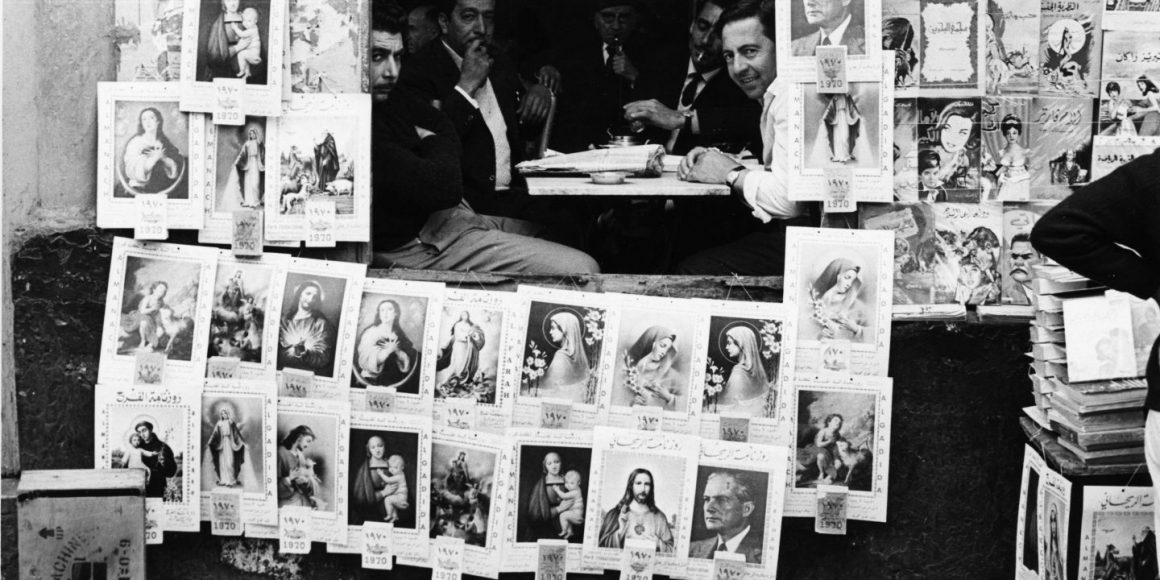

Genau in dieser spannungsgeladenen Zeit eröffnen vier junge Männer einen Kiosk in Beirut, wo sie jeden Tag Erfrischungsgetränke und Sandwiches verkaufen. Was auf den ersten Blick überraschen mag: Beide Ereignisse stehen in einem direkten Zusammenhang. Denn bei den Ladenbetreibern handelte es sich um Juden mit Wurzeln in Syrien und dem Jemen. Sie waren von der sogenannten »Schwarzen Abteilung« des Palmach in den Libanon entsendet worden, um dort Informationen zu sammeln und Sabotage zu betreiben.

beirut »Israels allererste nachrichtendienstliche Station in der arabischen Welt war also nichts anderes als ein kleiner Kiosk gegenüber der Drei-Monde-Grundschule in Beirut«, bringt es Matti Friedman auf den Punkt.

Und auch die aus heutiger Sicht politisch wenig korrekte Bezeichnung Schwarze Abteilung hat ihren Grund, wie der ehemalige Israel-Korrespondent von Associated Press schreibt. »Die Männer gaben ihr diesen Namen, weil Aschkenasim in diesen Jahren die absolute Mehrheit sowohl im Palmach als auch in der jüdischen Bevölkerung stellten, weshalb sie Juden aus dem Nahen und Mittleren Osten häufig als ›Schwarze‹ bezeichneten.«

Aus dem hebräischen Wort für schwarz, also »schachor«, wurde dann der Begriff »Schachar« abgeleitet, was so viel wie »Morgendämmerung« heißt und schließlich zur inoffiziellen Bezeichnung für die Gruppe all jener nachrichtendienstlichen Spezialisten werden sollte, die sich damals mit arabischen Angelegenheiten beschäftigten.

Schlüsselrolle Und damit kommen Gamliel Cohen, Isaac Shoshan sowie Havakuk Cohen und Yakuba Cohen ins Spiel. Aufgrund der Tatsache, dass Arabisch ihre Muttersprache war und sie sich auch rein optisch – ohne aufzufallen – unter Arabern bewegen konnten, kam ihnen beim Aufbau solcher Spionagenetzwerke eine Schlüsselrolle zu. Friedman skizziert ihre Biografien, zeigt das repressive Klima, in dem Juden beispielsweise im syrischen Aleppo aufwuchsen, und welche Rolle der zionistische Traum spielte, der sie dann zur Auswanderung nach Palästina bewegte.

Doch dort fühlten sie sich nicht immer willkommen. »Diejenigen, die damals versucht hatten, im Nahen Osten einen jüdischen Staat zu errichten, taten sich sehr schwer damit, das Potenzial von Juden aus der arabischen Welt richtig einzuschätzen«, sagt Friedman. »Die Neuankömmlinge hätte man sehr wohl als gleichberechtigte Partner beim Aufbau einer neuen Gesellschaft einladen können.«

Aber genau das geschah nicht. »Stattdessen wurden sie von oben herab behandelt und an die Peripherie gedrängt. Das war einer der schlimmsten Fehler des Staates, für den wir heute noch zahlen.«

Friedman will zeigen, dass es auch Juden aus arabischen Ländern gab, die schon 1948 und davor unter Einsatz ihres Lebens wichtige Beiträge leisteten, damit der junge Staat Israel überhaupt eine Chance hatte.

Friedman will zeigen, dass es auch Juden aus arabischen Ländern gab, die schon 1948 und davor unter Einsatz ihres Lebens wichtige Beiträge leisteten, damit der junge Staat Israel überhaupt eine Chance hatte. Zugleich schildert er, wie die Entscheider von damals mit minimalen Ressourcen quasi aus dem Nichts einen Geheimdienst schufen, aus dem später der legendäre Mossad hervorging.

Die »Mista’arvim« – was sich als »die wie Araber werden« übersetzen lässt und im Geheimdienstjargon von einst all die jüdischen Männer und Frauen meint, die sich intensiv mit den Riten des Islam beschäftigten oder dessen gesellschaftliche Konventionen verinnerlichten, um so in Syrien, dem Libanon oder Ägypten und dem Irak undercover tätig zu werden – wurden zu wichtigen Akteuren.

Anschlag Ein Beispiel aus den Kindertagen ihrer Arbeit: Der Palmach hatte Anfang 1948 Isaac Cohen mit einem Oldsmobile voller Sprengstoff in eine arabische Autowerkstatt in Haifa entsendet, wo nach Informationen der Hagana ein Lastwagen für einen Terroranschlag in den jüdischen Vierteln präpariert wurde.

Dummerweise hatte er keinen Führerschein und wusste nach einem Crashkurs gerade einmal, wie man im ersten Gang Auto fährt. Trotzdem wurde die Aktion, die sich wie aus einem Drehbuch der israelischen Spionageserie Fauda liest, ein großer Erfolg.

Und weil die Kioskbetreiber im Libanon Monate vor dem 14. Mai 1948 losgeschickt wurden, waren sie Agenten für einen Staat, den es eigentlich noch gar nicht gab. Das machte die Sache gefährlicher als ohnehin schon. Zudem hatten sie sich ein illustres Ziel ausgesucht: die Aviso Grille, Hitlers ehemalige Privatjacht, die in Beirut vor Anker lag und von der man annahm, dass auf ihr deutsche Berater nach Ägypten gebracht werden sollten. Auch wenn es den Agenten nicht gelang, sie zu versenken, so sprengten sie dennoch ein Loch in ihren Rumpf und zogen das Schiff zeitweilig aus dem Verkehr.

Liebe Persönliches kommt in dem Buch ebenfalls zur Sprache, so etwa die Liebesgeschichte zwischen Isaac Cohen und Georgette, einer christlichen Libanesin, die dem als Muslim auftretenden Agenten beinahe zum Verhängnis wurde, weil ihr Bruder die Beziehung missbilligte. »In Beirut war es schon damals eher wahrscheinlich, wegen der Differenzen zwischen den Religionsgemeinschaften getötet zu werden, als aufgrund von Spionageaktivitäten«, erinnert sich Isaac Cohen, der einzige noch lebende Agent aus dieser Zeit, im Gespräch mit dem Autor.

Friedmans Verdienst ist es nun, dieses bis dato unbekannte Kapitel aus den Kindertagen des Mossad vor dem Vergessen bewahrt und den Helden von damals ein kleines Denkmal in Form dieses spannend geschriebenen Buches gesetzt zu haben.

Matti Friedman: »Spies of No Country: Secret Lives at the Birth of Israel«. Algonquin Books, Chapel Hill 2019, 248 S., 15,50 US-$