In der Geschichte »Ein Engel namens Levine« sagt dessen Protagonist, der arg vom Unglück gebeutelte Schneider Manischevitz, den Satz: »Mein lieber Gott, mein Geliebter, habe ich verdient, dass mir dies widerfährt?«

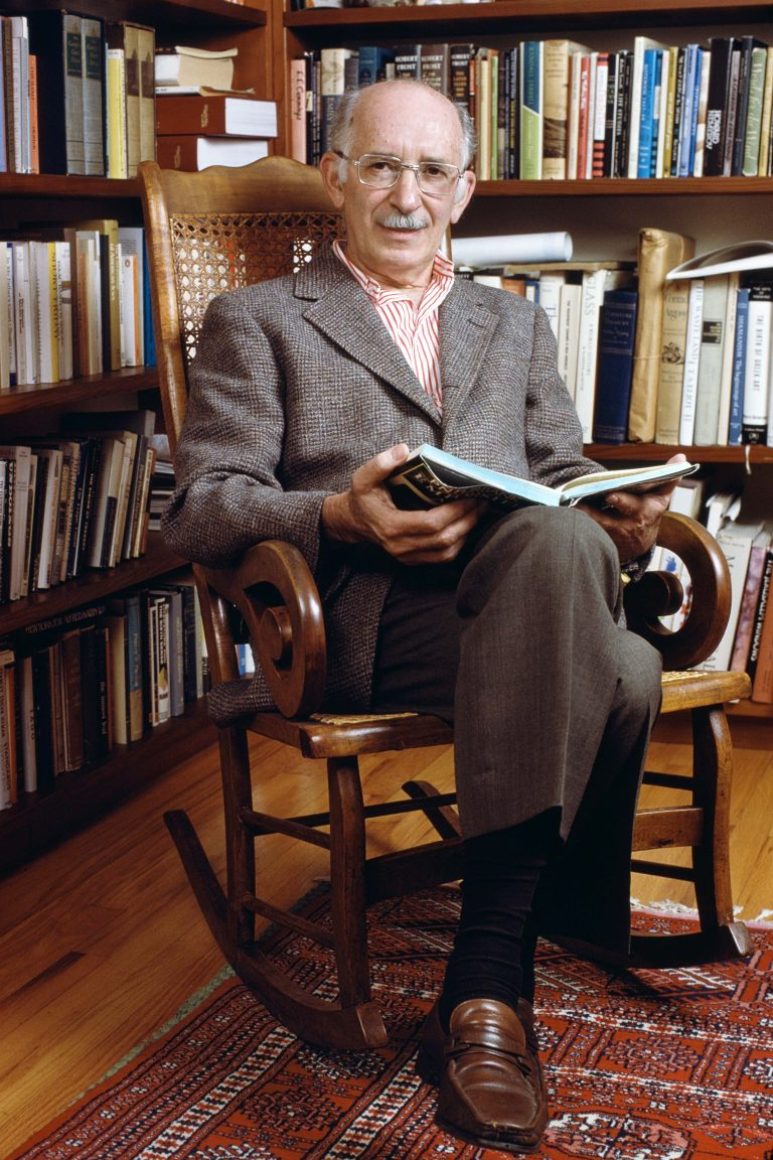

Die Erzählung findet sich in dem 1962 in einer Übertragung von Annemarie Böll erstmals auf Deutsch erschienenen Erzählband Das Zauberfass, für welchen Bernard Malamud 1959 Amerikas bedeutendste literarische Auszeichnung, den renommierten National Book Award, erhielt (1966 bekam er ihn noch ein zweites Mal für seinen Roman Der Fixer).

grundkonflikt Und die darin von Manischevitz im Augenblick größter Niedergeschlagenheit einigermaßen empört gen Himmel gerichtete Frage umreißt ebenso anschaulich wie stellvertretend den Grundkonflikt, in den sich die überwiegende Zahl der in den Romanen und Erzählungen des 1986 in New York verstorbenen jüdisch-amerikanischen Schriftstellers auftretenden Charaktere gesellt sehen, nämlich: in das vielfach prekäre und für sie oftmals nur schwer aushaltbare Verhältnis zwischen sich, der Welt und einem Gott, der sie – so hat es für sie häufig den Anschein – tatenlos sich selbst und ihrem Ringen überlässt.

Doch weil sie zumeist rasch einsehen, wie unwürdig ihre Klagen und Vorwürfe an die göttliche Adresse sind, zeigen sie sich häufig reumütig – und richten ihre Wünsche nunmehr wie in Ein Engel namens Levine ganz direkt und unmissverständlich an ihren schweigsamen Gott, indem der Protagonist ganz praktisch fordert: »Gib Fanny ihre Gesundheit zurück, und gib, dass ich nicht bei jedem Schritt Schmerzen habe. Hilf jetzt, denn morgen ist es zu spät. Ich brauche es dir nicht zu sagen.«

Malamuds Geschöpfen in ihrem oft zähen Ringen um Würde und Halt zuzusehen, verbunden mit dem Wunsch, von ihrem Gott in ihrem aufrichtigen Streben und Fühlen gesehen, geachtet – und manchmal auch tatkräftig in ihrem Kampf unterstützt zu werden, ist auch heute noch, 36 Jahre nach dem Tod dieses großen existenzialistischen Moralisten, ein wahrhaft exquisiter literarischer Genuss.

seele Denn Malamud lesen heißt, in die offengelegte, mal mehr, mal weniger gequälte menschliche Seele zu blicken. Dabei macht er uns leise und subtil jene Wunden fühlbar, welche die Mühsal des Lebens und die leider oftmals unerfüllt gebliebenen Träume und Sehnsüchte in die Herzen seiner um Anstand und den aufrechten Gang kämpfenden Alltagshelden gerissen haben.

Die Art, wie er es dabei vermag, seine Geschöpfe auszuleuchten und uns ihre inneren Verwerfungen zu offenbaren, ohne sie gleichsam vorzuführen oder der Lächerlichkeit preiszugeben, ist darum noch immer so faszinierend und exemplarisch, weil dieser wahrhaft skrupulöse Moralist, der einmal den wunderbaren Satz »Alle Menschen sind Juden« sagte und seinen Antrieb darin begründet sah, »die Menschlichkeit des Menschen wiederherstellen zu wollen«, in seinem Schreiben schon früh das beherzigt hat, was sein später für seinen literarischen Minimalismus berühmt gewordener Kollege Raymond Carver einmal so formulierte: »Wir haben nur Worte. Also sollten es im Bestfall die richtigen sein!«

Malamud präferierte das Lakonische. Bellow bevorzugte das Mittelstrecken-Format.

Der Schriftsteller Malamud vermag es wiederkehrend, den oftmals ob ihrer Enttäuschungen sprachlos gewordenen Figuren wieder zu Sprache und einem neuen, authentischeren Ausdruck zu verhelfen, indem er ihren Schicksalen im Verlauf seiner durchweg in jüdischen Milieus wurzelnden Erzählungen oft den Charakter einer Offenbarung verleiht. Er macht – und das ist durchaus tröstlich – die vielfach beschnittene Wirklichkeit seiner Geschöpfe sicht- und fühlbar, wenn er sie schon nicht zu heilen vermag.

»Das Leben hat etwas wunderbar Ernsthaftes«, notierte der zwei Jahre jüngere, 1912 geborene John Cheever in seinem Tagebuch, »doch unterhalb unserer alltäglichen Existenz gibt es noch eine andere Welt – das Chaos –, und darüber hängen wir an einem seidenen Faden. Doch der Faden hält«.

Von der Spannung in diesem Faden handeln die sechs Romane und über 40 Erzählungen, die Bernard Malamud, dieser Anwalt der Sprachlosen, zeitlebens schrieb. Wir sollten sie endlich wieder lesen!

JONGLEUR »Denke ich an Saul bei der Arbeit, habe ich vor mir das Bild eines Jongleurs – leuchtende Bälle in der Luft, jeder in einer anderen Farbe, sie wirbeln vor einem azurblauen Himmel herum, in der Luft gehalten von dem unendlichen Geschick eines Magiers.« Dies schreibt Janis Bellow im Vorwort zu dem 2011 auf Deutsch erschienenen Band mit Gesammelten Erzählungen ihres 89-jährig im Jahr 2005 verstorbenen, 1976 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichneten Mannes Saul.

Streift man wieder durch die 14 ausgewählten Lang-Erzählungen, so begegnet man darin im kleineren Erzählausschnitt all den Themen auf das Zugespitzteste wieder, die bereits seinen Romanen ihre existenzielle Wucht und Leuchtkraft verliehen.

Tatsächlich ist es, als wirbelten dabei vielfarbige Bälle durch das freudig erregte Leserbewusstsein – jongliert von einem Genie. Und wo Malamud das Lakonische, Schnappschussartige präferiert, um jenes »herausgerissene Stück Leben« zu zeigen, als das Wolfdietrich Schnurre einmal eine gelungene Kurzgeschichte bezeichnete, da schöpft Bellow tiefer Atem, bevorzugt er das größere Mittelstrecken-Format. Malamud setzt auf erzählerische Reduktion und Engführung – Bellow wuchert dagegen manchmal geradezu mit Adjektiven und ausholenden Beschwörungen.

In ihrem künstlerischen Bestreben, den Menschen in seiner ganzen existenziellen Geworfenheit zu zeigen, sind sie beide einem Charles Dickens ähnlich.

In ihrem künstlerischen Bestreben aber, den Menschen in seiner ganzen existenziellen Geworfenheit, frei von Klischees und mildernden Tröstungen, zu zeigen, sind sie beide einem Charles Dickens ähnlich. Denn wie bei Dickens oder Tolstoi sieht auch Bellow – so James Woods in seiner Einführung in das Erzählwerk Bellows – »die Menschen als die Verkörperung eines einzigen dominierenden Wesenszugs oder Gesetzes«.

INTELLEKTUELLER Besonders reizvoll und gekonnt belegen dies Bellows kurze, geradezu klassische Storys, deren Handlung sich oftmals an einem einzigen geschilderten Tag vollzieht. Doch wo Malamud das Milieu der sogenannten kleinen Leute beschreibt, da beschwören Bellows Geschichten regelmäßig die Situation des männlichen, jüdischen Intellektuellen in den heutigen USA – ausgeführt am wiederkehrend geschilderten Kampf der Geschlechter in einer männlich dominierten Gesellschaft.

Bellow schenkt uns tiefe Einsichten darin, was es heißt, Mensch zu sein. Philip Roth nannte ihn auch deswegen zu Recht »das Rückgrat der amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts«. Romane wie Herzog, Die Abenteuer des Augie March oder Humboldts Vermächtnis begründeten Bellows Ruf des unbestechlichen Menschenbeobachters; wirklich nah aber kommt man seinen Geschöpfen und seiner Gedankenwelt in seinen Erzählungen, deren Magie regelmäßig aus dem erwächst, was sie aussparen, verschweigen.

Vielen gilt der Roman als schriftstellerische Königsdisziplin; tatsächlich aber – und das führen die an dieser Stelle herausgehoben annoncierten Erzählungen von Malamud und Bellow aufs Eindrucksvollste vor – ist die sogenannte »Kleine Form« ein Feld, auf dem selbst kleinste Fehler sofort ins Auge springen. Hier zeigt sich der wahre Meister! Denn wie befand Raymond Carver einmal zu Recht: »In einer Kurzgeschichte zählt jedes Wort!«

Der Autor ist Schriftsteller und Journalist. Im September erscheint bei Luchterhand sein neuer Roman »Bis du wieder gehst«.