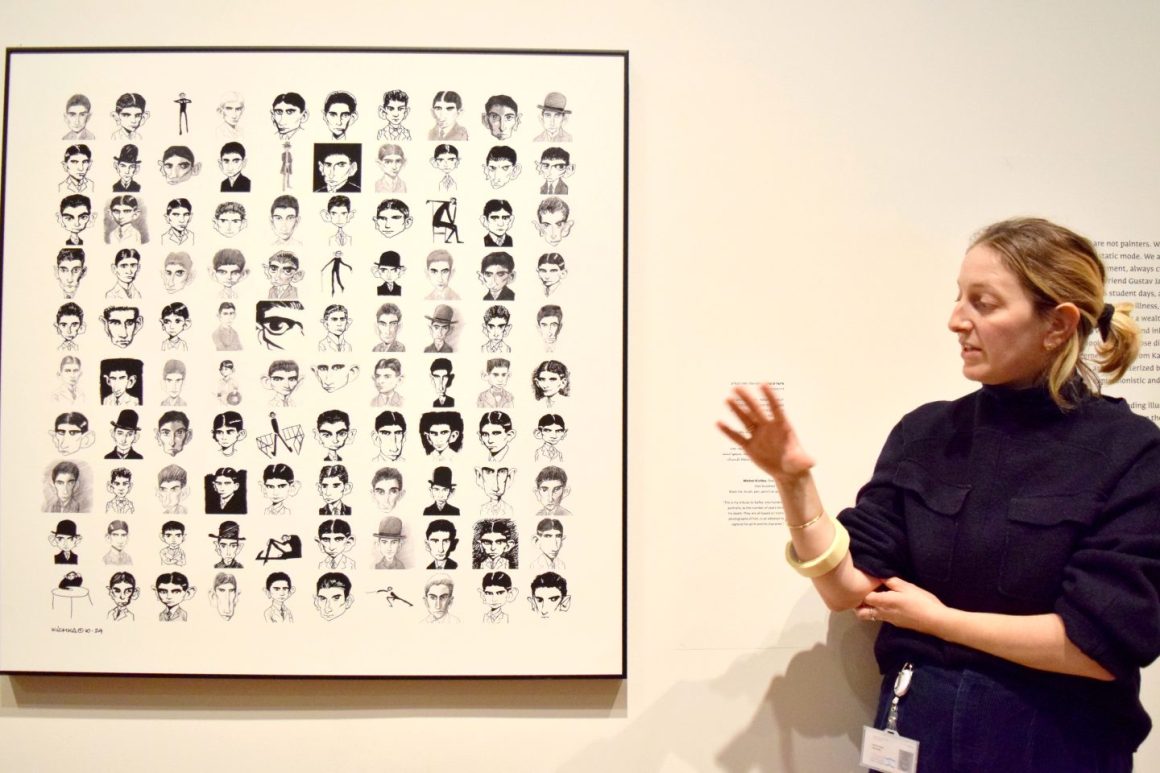

Der israelische Künstler Michel Kichka machte es wie Franz Kafka selbst: Er zeichnete, skizzierte, kritzelte, manchmal sogar, ohne auf das Papier zu blicken. Das Ergebnis sind 100 kleine Porträts des bedeutenden jüdischen Schriftstellers, in denen man ihm in die Augen – und vielleicht sogar in seine Seele – schaut. Kichkas Werk steht sinnbildlich für die Ausstellung, die zum 100. Todestag Kafkas in der Nationalbibliothek Israels (NLI) in Jerusalem öffnet: Franz Kafka. Metamorphose eines Autors.

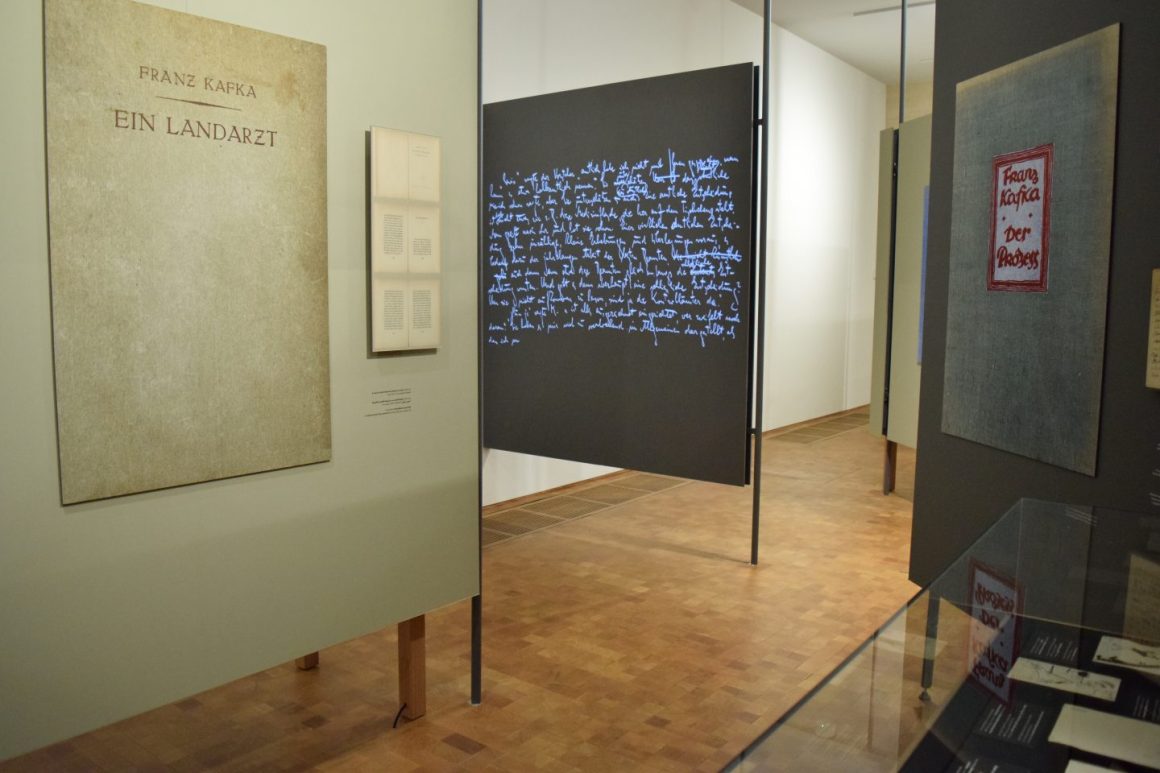

Ins Jahr 2024 fällt der 100. Todestag Kafkas, dessen in vielen Sprachen veröffentlichte Werke zu den prägendsten Einflüssen auf die moderne Literatur und andere kreative Künste zählen. In drei Räumen des neuen Gebäudes der Bibliothek wird die außergewöhnliche Sammlung der Dokumente von und über Kafka präsentiert, die die Bibliothek im Laufe der Jahre zusammengetragen hat – zum Teil in krimiähnlichen Aktionen. Darunter sind Originalmanuskripte, Zeichnungen, Briefe und Postkarten. Seit der Nachlass von Kafkas Freund Max Brod 2016 der NLI zugesprochen wurde, gehört sie zu den wichtigsten Kafka-Archiven der Welt.

»Wir wollen die Ikone Kafka entmystifizieren«, sagt Kuratorin Neta Assaf.

»Viele Menschen haben eine Art ›Kafka-Konzept‹ in ihren Köpfen«, sagt Neta Assaf, Kuratorin der NLI, die die Ausstellung gemeinsam mit Stefan Litt, Hadas Ophrat und Karin Shabtai zusammenstellte. »Sie wissen vielleicht, dass er Schriftsteller war, jung starb und viel über Bürokratie schrieb. Wir wollen das aufbrechen, die Ikone Kafka entmystifizieren und erklären, wer dieser Mensch war, wie sein Leben und seine Arbeit wirklich aussahen.«

»Viele Menschen haben Angst davor, seine Werke zu lesen«

Gleichzeitig werde mit dem Gezeigten untermauert, welchen riesigen Einfluss Kafka hatte, in Israel und auf der ganzen Welt. Assaf meint: »Viele Menschen haben Angst davor, seine Werke zu lesen, denken, er sei zu unnahbar und erzähle von Dingen, die man nicht nachvollziehen kann.« Tatsächlich aber seien die Schriften durchaus zugänglich und handeln von grundlegenden Gefühlen, die Menschen in der modernen Welt haben. »Unsere Ausstellung soll Zugang für alle bieten – auch Kafka-Nichtkenner, die ihn gern verstehen möchten.«

Dafür müssen sich die Besucher und Besucherinnen ins Labyrinth wagen und ihm entweder auf dem Pfad entlang seiner Schriften folgen, seine Familie, Freunde und Frauen kennenlernen oder seine Beziehung zum Judentum erkunden. »Kafka und seine wachsende Beschäftigung mit der jüdischen Identität ist ein Thema, das hier auf neue Art und Weise untersucht wird«, so die Kuratorin.

Franz Kafka wurde 1883 in Prag geboren, er starb 1924. Seine Eltern, Hermann und Julie, betrieben ein Textilgeschäft. Die Kafka-Familie identifizierte sich als jüdisch, doch wie viele Juden dieser Zeit sahen sie sich selbst als Teil der »deutschen Kultur«.

Der junge Franz stand persönlich mit seinem Jüdischsein nicht selten auf Kriegsfuß. »Was habe ich mit Juden zu tun?«, fragte er einst, um sich darauf selbst die Antwort zu geben: »Ich habe kaum mit mir selbst etwas gemein.« Und doch wollte er mit seiner letzten Geliebten, der jungen Dora Diamant, möglicherweise nach Tel Aviv auswandern und ein Restaurant eröffnen.

»Die Beziehung Kafkas zur hebräischen Sprache ist weniger bekannt«

»Die Beziehung Kafkas zur hebräischen Sprache ist weniger bekannt«, weiß der Historiker Litt, Kurator für Geisteswissenschaften an der NLI. Dabei sei er außergewöhnlich talentiert gewesen, wie man in seinen Iwrit-Übungen nachlesen kann. »Viele Kafka-Forscher können kein Hebräisch und sind daher nicht in der Lage einzuschätzen, welche Bedeutung dies für ihn hatte.«

Allerdings reichte es den Kuratoren nicht, nur das auf einer Seite aufgeschlagene Heft auszustellen. Daher digitalisierten sie den Inhalt und machten ihn in einer Animation vollständig zugänglich.

Im zweiten Teil der Ausstellung wird vorgestellt, welchen Einfluss Kafka auf seine Nachwelt hatte und wie das Werk von seinem guten Freund Max Brod ans Licht der Öffentlichkeit geholt wurde. Im Sommer 1917 erkrankte Kafka an Tuberkulose, damals unheilbar. In seinem »Testament«, das hier ebenfalls zu sehen ist, schrieb er, dass alle seine Werke vernichtet werden sollen. Brod ehrte den letzten Willen seines Freundes nicht, stattdessen sammelte und veröffentlichte er die Schriften.

Mit seiner letzten Geliebten Dora Diamant erwog Franz Kafka, nach Tel Aviv auszuwandern.

Die Ausstellung macht diese Originalgegenstände – viele davon zum ersten Mal – nicht nur zugänglich, sondern sie bietet auch neue Perspektiven und Einblicke in Kafkas Leben und Werk. Sie konzentriert sich auf Zusammenhänge, Komplexitäten und Widersprüche, die ihn emotional und intellektuell herausforderten und sein Schreiben inspirierten.

In »Kafkas Kopf« wagen

Zwischen beiden Abschnitten kann man sich in »Kafkas Kopf« wagen. In einem abgedunkelten Erlebnisraum hören die Besucher Teile des Tagebuchs von 1913. Die Umgebungsgeräusche sind auf Hebräisch, während Kopfhörer das parallele Klangerlebnis auf Deutsch, Englisch und Arabisch bieten.

Kafkas Schaffen hinterließ einen tiefen Eindruck in Israel, wie in den Verweisen israelischer Künstler auf sein Werk zu sehen ist. Unter ihnen sind die Tanz- und Theaterschöpferin Ruth Kanner und Roee Rosen mit seinem Werk Kafka für Kinder. Darüber hinaus wurden israelische Illustratoren von der Bibliothek eingeladen, neue, vielleicht kafkaeske Werke zu schaffen. Unter ihnen ist auch der Cartoonist Kichka, der sich nicht nur einmal, sondern gleich 100-mal inspirieren ließ.

Die Ausstellung in der israelischen Nationalbibliothek ist bis zum 30. Juni 2025 zu sehen.