Ephraim Kishon war kein lustiger Mensch. Wie auch, nachdem die Welt ihm die hässlichste ihrer möglichen Fratzen gezeigt hatte? Doch Kishon wählte im Gegenzug die mächtigste der möglichen Waffen, um in dieser Welt zu bestehen – die Ironie. So hat er mit der Welt gerungen, ein Leben lang. Das ist der eine Kishon, den man findet, wenn man schon etwas älter ist.

Dem anderen war ich etwas jünger begegnet, als ich ungefähr sieben Jahre alt war und einen hartnäckigen Schluckauf hatte. Da wurde mir Kishons Kurzgeschichte »Schluck auf, Schluck ab« vorgelesen. Danach waren nicht nur die Hickser verschwunden, ich hielt Kishon für einen sadistischen Arzt und hatte Angst vor ihm.

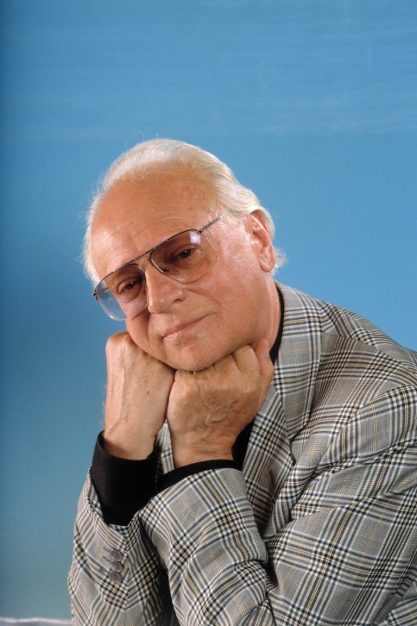

Und nun also dieser Kishon, der am 23. August seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Der 1924 im ungarischen Budapest geboren wurde, in dem Jahr, als Kafka starb, ein Flugzeug erstmals die Welt umrundete, Mussolini an die Macht und Hitler aus dem Gefängnis kam.

Mit 15 gewann Ferenc einen Schüler-Schreibwettbewerb.

Es war eine assimilierte Kindheit für Ferenc Hoffmann, wie Kishon ursprünglich hieß, ohne Jiddisch oder Hebräisch. Der Vater war Bankdirektor und ungarischer Patriot. Immerhin ließ er den Sohn Barmizwa feiern. Mit 15 gewann Ferenc einen Schüler-Schreibwettbewerb, sein Abitur bestand er mit Auszeichnung. Doch da Ungarn bereits 1920 antisemitische Gesetze eingeführt hatte, die den Hochschulzugang von Juden beschränkten, durfte er nicht studieren. Er lernte Goldschmied. Bald schon allerdings ging es einzig ums Überleben.

Zwei Jahre nach seinem Vater wurde Ferenc 1944 in ein Arbeitscamp gesperrt und war von nun an mörderischer Willkür in verschiedenen Lagern ausgeliefert. In seinen 1993 erschienenen Memoiren schrieb er unter anderem, dass einmal ein Feldwebel auf einem Todesmarsch beschlossen habe, alle Brillenträger unter den Gefangenen zu erschießen. »Er machte einen Fehler, er ließ einen Satiriker am Leben.«

Seine erste Satire schrieb er in einem ausgebombten Haus im Granatenhagel.

Nachdem es Ferenc gelungen war, der Verschleppung ins Todeslager Sobibor zu entgehen, tauchte er unter. Der Legende nach schrieb er seine erste Satire im Versteck, einem ausgebombten Haus, während es draußen Granaten hagelte. Der unveröffentlichte Text handelte von einer Partei, deren Ziel die »totale Vernichtung« aller Glatzköpfigen war. 1997 machte Kishon daraus den Roman Mein Kamm. Als der Krieg offiziell beendet war, kehrte Ferenc nach Budapest zurück und erfuhr, dass seine Eltern und seine Schwester überlebt hatten, aber auch, dass der größte Teil seiner 20-köpfigen Familie in Auschwitz ermordet worden war.

Er nannte sich Franz Kishunt, studierte Kunst und schrieb fürs Theater, fürs Radio und für ein Satire-Magazin, bis er 1949, um der nächsten Diktatur, dem Kommunismus, zu entkommen, frisch verheiratet nach Israel auswanderte. Nach einer spektakulären Flucht über Bratislava erreichte er mit dem menschenüberfüllten Schiff »Galiläa« Haifa. Den Namen, unter dem er berühmt wurde, hat er übrigens einem ignoranten Hafenbeamten zu verdanken, der aus Ferenc, »das gibt es nicht«, Ephraim machte, und aus Kishunt Kishon, wie der Fluss, der nahe Haifa ins Meer fließt. Zwar war der Name nun »israelisiert«, aber der Mensch tat sich schwer. Zuerst arbeitete er in einem Kibbuz bei Nazareth als Elektriker und Landwirt und schrieb nebenbei in kleinen ungarischen Veröffentlichungen. Ebenso erfolglos blieb eine eigene Schlosserei. Doch dann lernte er in nur einem Jahr Ivrit, um wieder für großes Publikum schreiben zu können, wie vor dem Krieg.

1959 heiratete Ephraim Kishon die »beste Ehefrau von allen«.

Zunächst schrieb er in einer Zeitschrift für Neueinwanderer. 1952 startete seine Kolumne in der damals größten Tageszeitung »Maariv«, unter dem Pseudonym Chad Gadja – genau, wie der Seder-Hit. Es war das gar nicht so normale Leben der kleinen Leute, das er in meisterhaftem, mit Wortspielen und Neologismen gespickten Hebräisch beschrieb. 1953 führte das Nationaltheater Habima Der Schützling auf, eine bissige Satire über Beamtenkorruption, und der junge jüdische Staat war begeistert. 1959 heiratete Ephraim Kishon zum zweiten Mal, diesmal die berühmt-geschriebene »beste Ehefrau von allen«. 1960 erschien Drehen Sie sich um, Frau Lot auf Englisch, für die »New York Times« das Buch des Monats. Mit der deutschen Übersetzung kam auch der Durchbruch in der Nation, die Ferenc Hoffmann vor Kurzem noch tot sehen wollte. Seinen unfassbaren Erfolg im Täterland – 33 Millionen von international mehr als 40 Millionen Büchern sollen hier verkauft worden sein – beschrieb er später als »größte Ironie«. Bis heute streiten sich Gelehrte darüber, was diese Leserschaft wohl getrieben hat.

Der bittersüße Wachtmeister Azoulay bricht Israelis bis heute das Herz.

Aber zurück nach Israel, wo Kishon vor allem als Drehbuchautor und Regisseur innigst verehrt wurde und wird: Sallah Shabati (1963) über einen Neueinwanderer aus dem Jemen, der mit herzlicher Verschlagenheit sein Glück sucht, wurde für den Oscar nominiert und war der Anfang der internationalen Karriere von Hauptdarsteller Chaim Topol. Der genial-surreale Blaumilchkanal (1969) wurde für den Golden Globe nominiert. Der wunderbare, bittersüße Wachtmeister Azoulay gewann ihn und bricht Israelis bis heute das Herz mit seinem naiven Glauben an das Gute.

In diesen Momenten war Kishon in Bestform, wenn das Lachen zum Weinen ist, sich die Absurdität dieser Welt, der Zufall von Leben und Tod, die menschenverachtende Willkür politischer Machspiele im hilflosen Alltag der Bevölkerung spiegeln, aus dem der Einzelne als Held seines Lebens heraustreten kann – oder auch nicht.

Nur wenn er zynisch wurde, hat Kishon im Ringen mit der Welt verloren. Aber manchmal ging es einfach nicht anders.