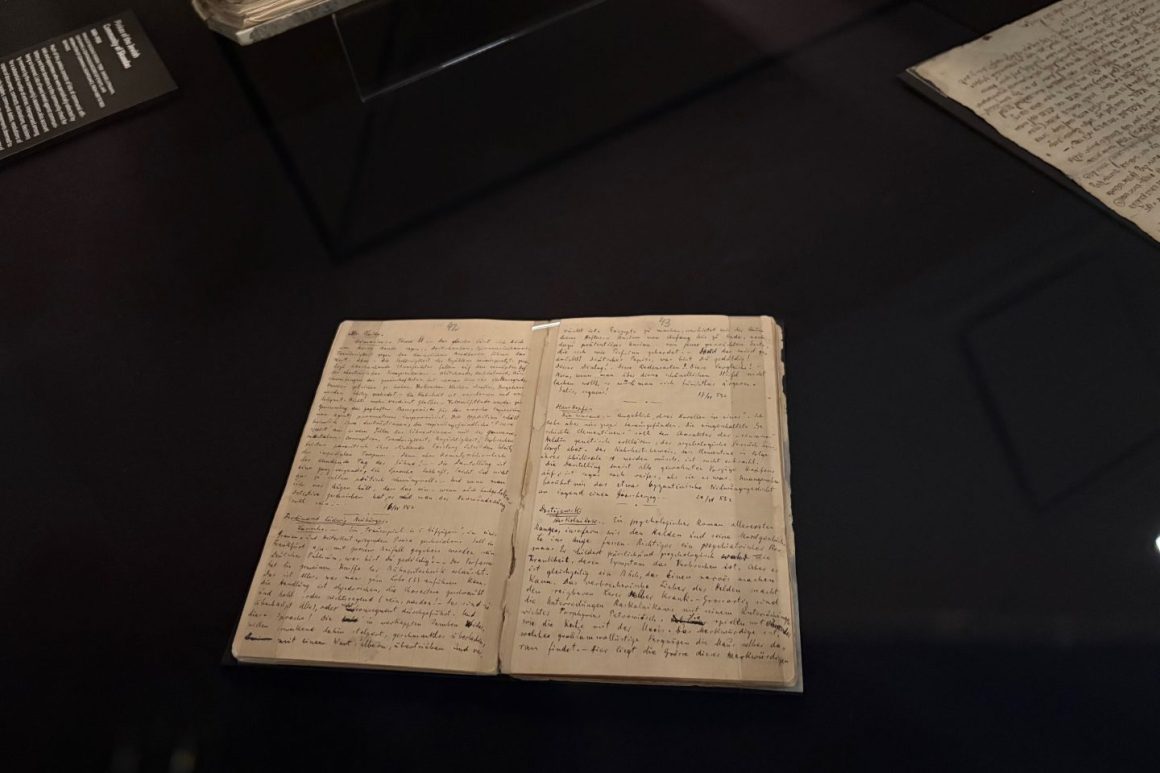

Dovid Braun ist begeistert. »Schau mal hier. Das ist ein Manuskript vom ›Dibbuk‹, handgeschrieben.« Das Werk von Salomon Anski ist eines der berühmtesten jiddischen Theaterstücke. Gleich daneben hängt in der Ausstellungsvitrine eine Ausgabe des »Forverts«, der berühmtesten jiddischsprachigen Zeitung der Welt – aus dem Jahre 1897.

Braun arbeitet seit 1990 für das YIVO (ursprünglich Yidisher visnshaftlekher institut), eine Institution in New York, deren Mission es ist, das Wissen über die Geschichte und Kultur der osteuropäischen Juden zu bewahren, zu erforschen und weiterzugeben. Er sei dem Institut für immer verbunden, sagt Braun und hat ein schönes Bild parat, um seine Gefühle für das Jiddische in dieser Jubiläumsausstellung anlässlich des 100-jährigen Bestehens des YIVO zu beschreiben: »Ich bin darin versunken wie in einem Meer. Damit identifiziere ich mich. Diese Sachen habe ich mein ganzes Leben lang gelesen und bekomme nicht genug.« Seit sechs Jahren ist der Jiddischlehrer Akademischer Direktor des Intensiv-Jiddisch-Sommerprogramms.

Sie versteckten Bücher,

um sie vor der Vernichtung zu bewahren. Es gab zehn geheime Orte.

Der Sitz von YIVO, das heute Institute for Jewish Research im Untertitel trägt, ist in einem ruhigen Teil der 16. Straße in Manhattan. Der grüne und sehr belebte Union Square ist nur ein paar Hundert Meter entfernt. Das YIVO ist heute ein Teil des Center for Jewish History, in dem unter anderem das Leo Baeck Institute und das Yeshiva University Museum untergebracht sind.

Die Wurzeln des Instituts liegen in einer Welt, die es nicht mehr gibt. 1925 in Berlin von Intellektuellen um den Sprachwissenschaftler Nochem Shtif gegründet, wurde Wilna, das zunächst zu Polen und später zur Sowjetunion gehörte, zum Zentrum der Arbeit des Instituts. Es wurde damals gegründet, weil Millionen von jiddischen Muttersprachlern keine eigene Universität in Osteuropa hatten. Das YIVO sollte die Autorität zur jiddischen Sprache und Kultur werden. Es lieferte Basisarbeit und legte unter anderem 1937 ein Standardwerk zur jiddischen Orthografie vor. Das Institut in der Wiwulskiego-Straße war als Zentrum der intellektuellen und säkularen jiddischsprachigen Welt konzipiert und sammelte Dokumente und Bücher. Bis zum Ende der 30er-Jahre wurden 40.000 Bände in Wilna gesammelt, heißt es in der Jubiläumsausstellung in New York. Für besonderen Stolz sorgte die Kollektion von mehr als 100.000 Volksliedern. Dazu kamen Märchen und Theaterstücke, Poster und Handschriften.

Die riesige Sammlung hatte das YIVO vielen »zamlers« zu verdanken, Menschen in Osteuropa und in der ganzen Welt, die hinter der Institutsidee standen und relevantes Material und Raritäten nach Wilna schickten. Ihnen ist unter dem Motto »Hail to the zamlers!« (Lob den Sammlern) der ganze erste Raum der Ausstellung gewidmet. Der Unterschied zum nächsten könnte nicht größer sein: Der lebendigen Sprachwelt folgt groß und zentral an der Wand der Lageplan des 1941 von den Nazis errichteten Ghettos von Wilna. Er zeugt von der Zeit der »Papierbrigade«.

Der Autor David E. Fishman hat ihnen in seinem Buch The Book Smugglers ein Denkmal gesetzt. Wilna galt damals als das »Jerusalem Litauens«. Den Rettern von damals ist es zu verdanken, dass nun unter Glas neben den schwarz-weißen Ausstellungswänden Bücher aus diesem Jerusalem liegen. Hier ist ein handgeschriebenes Tagebuch des jungen Theodor Herzl zu finden und daneben die Aufzeichnungen von Hermann Kruk, der das Leben im Ghetto von Wilna schilderte. Es ist eines der ersten Zeugnisse und damit ein bedeutsames Beweisstück der Schoa.

Die Helden der »Papierbrigade«

Die Wehrmacht hatte die Stadt schon wenige Tage nach dem Überfall auf die Sowjetunion eingenommen. »Experten« des deutschen Einsatzstabs hatten im Jahr zuvor bereits im besetzten Paris damit begonnen, Bücher und Kunstwerke aus jüdischem Besitz zu stehlen, und weiteten den Raubzug auf Museen und Bibliotheken aus. Diesen Raub seltener Bücher und Manuskripte beschreibt Fishman in The Book Smugglers als Krieg gegen den Geist, der in Litauen fortgesetzt wurde. Die Besatzer sollten 30 Prozent aller Bücher und Dokumente, so auch jene aus dem YIVO, sortieren und nach Deutschland schicken, der Rest sollte vernichtet werden.

Im Ghetto von Wilna sollten die Mitglieder der »Papierbrigade« diese zerstörerische Arbeit verrichten. Ihr Titel war ein anerkennender Spitzname von jüdischen Wachposten des Ghettos. Denn die »Papierbrigade«, darunter bedeutende jiddische Schriftsteller wie Avrom Sutzkever und Shmerke Kaczerginski, sortierten zwar, nutzten aber jede Gelegenheit, um Bücher und Papiere verschwinden zu lassen und zu retten. Sie schmuggelten sie heraus und verbargen sie in Verstecken, um sie vor der Vernichtung zu bewahren. Mehr als zehn geheime Orte gab es, unter anderem in der Bibliothek des Ghettos in der Strashun-Straße 6.

Während die Mitglieder der Papierbrigade ihre Rettungsaktion unter Lebensgefahr erledigten, baute der nach New York geflohene YIVO-Direktor Max Weinreich seit 1940 den US-amerikanischen Zweig des Instituts zum neuen Hauptquartier auf. 1943 wurde es offiziell in der 123. Straße eröffnet. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs setzte sich Weinreich dafür ein, dass die in Deutschland vom Nazi-»Institut zur Erforschung der Judenfrage« erbeuteten Bücher und Archive zum YIVO zurückkehrten. Am 1. Juli 1947 kamen unter anderem 420 in Bremen verschiffte Kisten im New Yorker Hafen an.

35 Kartons mit einem Gesamtgewicht von 200 Kilogramm

Viele Jahrzehnte später, am 22. Februar 1995, landete ein Flugzeug mit weiteren Kostbarkeiten aus Litauen in Newark in New Jersey: 35 Kartons mit einem Gesamtgewicht von 200 Kilogramm. Als YIVO-Mitarbeiter die Kartons öffneten, sei »Oh My God!« (Gute Güte!) der Spruch des Tages gewesen, schreibt David E. Fishman in seinem Buch.

Sam Norich, der von 1980 bis 1992 Direktor des Instituts war, hatte intensiv an der Rückführung gearbeitet. Wenn er nun durch die Jubiläumsausstellung im Haus in der 16. Straße gehe, sei es für ihn eine »emotionale Erinnerung« an die Zeit, als er dem YIVO vorstand. Für ihn sei das Institut ein besonderes und »entscheidendes Forschungszentrum«. In den vergangenen 40 bis 50 Jahren hätten sich viele aschkenasische US-amerikanische und israelische Juden wieder auf ihre europäische Vergangenheit und deren Wert besonnen, so Norich, sowohl in der Literatur als auch in Verbindung zur eigenen Familiengeschichte.

Die Ausstellung habe ihn so überwältigt, dass ihm fast die Tränen gekommen seien, sagt Castor.

Das YIVO ist heute eine Bibliothek, ein Archiv und ein Forschungszentrum. Seine Sprachkurse genießen einen guten Ruf. Castor ist dieses Jahr beim Jiddisch-Sommerkurs mit dabei. Der junge Mann kommt aus Arkansas im Süden der Vereinigten Staaten und studiert Jewish Studies. Castor liebt die jiddische Literatur und besonders die Werke von Scholem Alejchem. Die Sprache zu lernen, eröffne ihm gleich mehrere neue Welten, sagt er. Als er die Jubiläumsausstellung besucht habe, sei er so überwältigt gewesen, dass ihm fast die Tränen gekommen seien, so Castor. Denn dort ist auch eine Manuskriptseite eines autobiografischen Romans seines Lieblingsautors zu finden.

Pünktlich zum Institutsjubiläum ist der Institutsleiter Jonathan Brent aus Litauen nach New York zurückgekehrt. Am Rande einer Konferenz zu 100 Jahren YIVO berichtet er vom gemeinsamen Projekt eines Onlinemuseums, das die New Yorker gemeinsam mit Partnern in Litauen auf den Weg gebracht haben. In Vilnius habe es ein Treffen mit 40 Lehrenden darüber gegeben, wie das Onlineprojekt im Unterricht genutzt werden könne.

Brent ist nachhaltig beeindruckt: »Es war eine der außergewöhnlichsten Erfahrungen meines Lebens, diese anständigen und ehrlichen Menschen zu treffen, die etwas Gutes in der Welt bewirken wollen.« Und er habe die jungen Leute in Litauen dazu eingeladen, sich mit der jüdischen Vergangenheit ihres Landes zu befassen, sagt Brent. Dies sei wichtig im Kampf gegen Antisemitismus. Das ist eine weitere Aufgabe für das YIVO. Heute und für die kommenden Jahre.