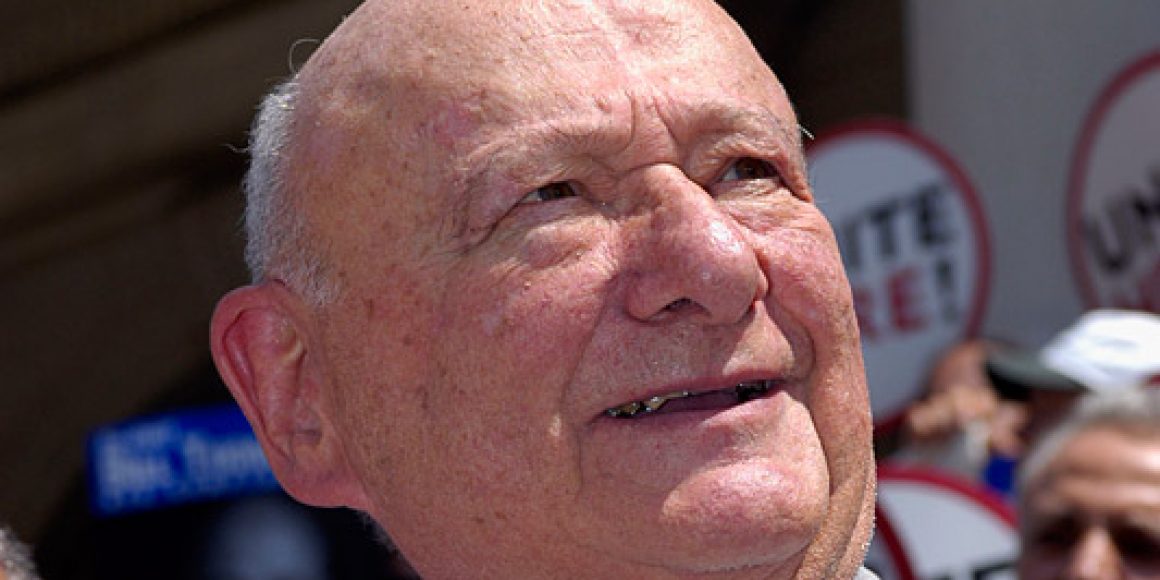

Ein umstrittener Bürgermeister, dieser Ed Koch. Ein Mann, der als Linker begann und als pragmatischer Konservativer endete; der Sozialprogramme zusammenstrich und Gewerkschaften deckelte. Er passte gut zu New York: ein hochgewachsener Typ mit Dackelfalten auf der Stirn, dessen Glatze sich mit den Jahren immer mehr ausbreitete. Wenn er grinste, formte sich sein Mund zu einem nicht besonders engelhaften U.

Ed Koch wusste genau, wie man einen Witz erzählt, wo man eine Pause machen muss, wo man ein »Aha!« einschiebt, wie man die Pointe serviert. Die Leute mochten ihn, weil er so sprach wie sie selbst. Seine Gegner nannte er »Gangster«, die Anführer der schwarzen und hispanischen Gemeinden »Armutszuhälter«. Demonstranten hießen bei ihm gelegentlich »Irre«, und die Feministin Bella Abzug bezeichnete er als »wacko«, als Meschuggene. Fein war das nicht, auch nicht diplomatisch.

Hizzoner Es gibt einen ironischen Titel für amerikanische Bürgermeister: »Hizzoner«, eine persiflierende Verballhornung des ehrwürdigen »His Honour«. Dieser ironische Titel schien für Ed Koch gemacht zu sein.

Geboren wurde er als Edward Irving Koch im Jahr 1924 in der Bronx, seine Eltern waren polnische Juden, die um die Jahrhundertwende eingewandert waren. Sein Vater arbeitete im Pelzgeschäft, verlor seinen Laden aber in der großen Wirtschaftskrise. Sie zogen dann bei Ed Kochs Onkel ein, der Geld verdiente, indem er Leute mit Essen versorgte. Der neunjährige Neffe musste mitarbeiten, er nahm den Gästen ihre Mäntel und Hüte ab.

1943 wurde Ed Koch in die Armee eingezogen, er verdiente sich zwei Tapferkeitsmedaillen bei der Infanterie. Und weil er Deutsch konnte, fand er sich nach der deutschen Kapitulation in Bayern wieder: Ed Koch hatte die Aufgabe, Nazis von ihren Posten zu entfernen und Antinazis an ihre Stellen zu setzen. 1946 kehrte er nach New York zurück. Er machte Karriere als Anwalt, tummelte sich ein wenig in der Lokalpolitik, und in dem nicht unwichtigen Jahr 1968 gelang ihm der Sprung ins Repräsentantenhaus. Damals war er noch ein klassischer Linker: gegen den Vietnamkrieg, für Sozialhilfe. Im Kongress war er dann bis 1977 tätig – aber er zog nie nach Washington, behielt immer ein Bein in New York.

Retter 1977 ließ er sich für die Bürgermeisterwahl aufstellen, am 1. Januar 1978 trat er das Amt an, das ihn zu einer Berühmtheit machen sollte. Die Fachleute sagen, seine erste Amtszeit sei die beste gewesen: Ed Koch rettete eine Stadt, die finanziell darniederlag, vor dem Bankrott.

Auch die zweite Amtszeit war noch erfolgreich. Die dritte aber brachte den Streit: In seiner Stadtverwaltung gab es einen handfesten Korruptionsskandal, für den Koch zwar nichts konnte, der aber natürlich auf ihn zurückschlug. Schwarze nannten ihn wütend einen Rassisten, ihm wurde nie verziehen, dass er das Sydenham-Krankenhaus in Harlem schließen ließ, das zwar nicht rentabel, aber der einzige Ort war, an dem schwarze Ärzte damals arbeiten konnten. Ed Koch hat diese Entscheidung später seinen größten Fehler genannt.

Aids Dann brach auch noch die Aids-Welle über New York herein. Es hieß, dass die Stadt zu wenig für die Erkrankten tat. Schwule insinuierten, der Bürgermeister habe vielleicht Angst, selbst als homosexuell enttarnt zu werden. Koch hat dazu immer erklärt, es gehe die Leute einen Dreck an, ob er homo, hetero oder bi sei; er blieb sein Leben lang unverheiratet.

Nachdem ihn die Wähler als Bürgermeister nach Hause geschickt hatten, begann die nächste Karriere des Ed Koch: als Entertainer, Krimiautor, Kolumnist für verschiedene Zeitungen, Radiomoderator, Fernsehrichter, Anwalt, kurzum: als Hans Dampf in allen Gassen. »Ich gehöre nicht zu den Leuten, die Magengeschwüre haben«, hatte Koch zu Beginn seiner Zeit als Bürgermeister verkündet. »Ich gehöre zu denen, die anderen Leuten Magengeschwüre verschaffen.« Vergangenen Freitag ist dieses New Yorker Original, die Verkörperung von Chuzpe und manchmal etwas bulldozerhaftem Witz, im Alter von 88 Jahren gestorben.