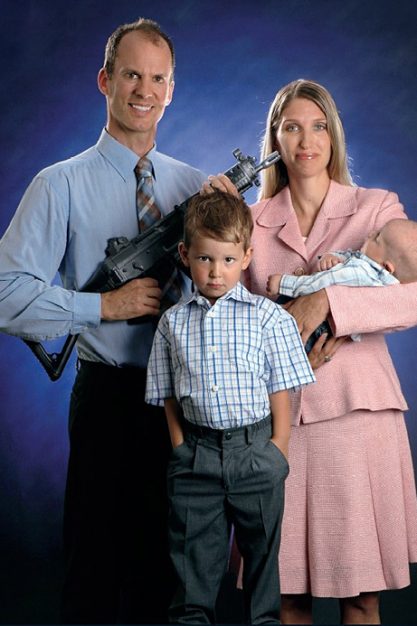

Das Sturmgewehr lagert im Küchenschrank oder Kleiderkasten. Die sogenannte Heimlagerung der Armeewaffe hat in der neutralen Schweiz eine lange Tradition. »Ehrbar ist, wer wehrbar ist«, hieß das Credo lange Zeit. Für den Fall, dass die Schweiz unvermittelt von fremden Mächten überrannt wird, lautet der Befehl: »Mit allen Mitteln versuchst du, deine Einheit zu erreichen. Du kämpfst dich mit deiner Taschenmunition durch.«

Diese Weisung war bis vor Kurzem die Grundlage für die Heimabgabe von Armeewaffe und Taschenmunition. Rund 1,7 Millionen Militärwaffen werden in Schweizer Haushalten aufbewahrt – bei einer Bevölkerung von knapp acht Millionen. Rund 300 Menschen bezahlen den Missbrauch von Armeewaffen jedes Jahr mit ihrem Leben. Angeführt wird die Liste von 90 Selbstmorden, aber auch Taten jähzorniger Ehemänner kommen immer wieder vor.

WANDEL Noch vor zehn Jahren sprach kaum jemand davon, das Kriegswerkzeug aus dem Wohnzimmer zu verbannen. Doch langsam beginnt die Front der Befürworter zu bröckeln, und selbst in bürgerlichen Kreisen findet ein Meinungsumschwung statt. Seit Januar 2010 dürfen auf öffentlichen und politischen Druck hin Soldaten ihre Waffen freiwillig im Zeughaus, dem kommunalen Materiallager der Armee, deponieren.

Nicht für alle geht die neue Regelung weit genug. Ein breites Bündnis hat deshalb die Volksinitiative »Für den Schutz vor Waffengewalt« bei der Bundeskanzlei eingereicht: Sie wollen, dass die Gewehre und Pistolen in Zukunft in gesicherten Räumen der Armee eingelagert werden. Auftrieb verliehen hat der Initiative unter anderem der Mord an der 16-jährigen Francesca Prete, die 2007 an einer Bushaltestelle in Zürich mit einer Armeewaffe erschossen wurde. Ihr Mörder war ein Soldat. Er kannte sein Opfer gar nicht, die tödliche Patrone hatte er aus der Rekrutenschule entwendet.

Die Schweizer Armee hat ihre Angehörigen jahrzehntelang großzügig mit Munition versorgt. So erhielt bis 2007 jeder von der Rekrutenschule entlassene Soldat, auch wenn er vorbestraft war, eine Blechdose mit Patronen. Nicht nur damit ist nun Schluss: Auf Geheiß des Bundesrates sollte die Armee auch die 257.000 Büchsen mit Munition von ehemaligen und aktiven Wehrpflichtigen einsammeln – eigentlich bis Ende 2009. Doch bislang kam nur ein Bruchteil der Munition zurück, rund drei Millionen Schuss fehlen noch. Wie viel Waffen und Munition genau in Schweizer Haushalten liegen, weiß die Armee nicht. In einem Land, wo jeder Hund registriert werden muss, gibt es kein zentrales Waffenregister.

TRADITION Ein jüdischer Oberleutnant der Schweizer Armee, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, bezweifelt, dass es militärisch notwendig sei, Munition in den eigenen vier Wänden aufzubewahren: »Nur während des Zweiten Weltkriegs machte es Sinn und auch, solange der Eiserne Vorhang noch stand.« Heute gestehe das Militär selber ein, dass man einen bewaffneten Konflikt um mehrere Jahre voraussagen kann, so der Oberleutnant. Trotzdem findet er es richtig, dass man die Waffe mit nach Hause nimmt.

»Jeder Wehrmann soll selber dafür verantwortlich sein«, sagt er und erinnert daran, dass die Waffe auch für das obligatorische jährliche Schießen und von vielen fürs Sportschießen verwendet wird. Das Gewehr zu Hause zu haben, sei eine alte Schweizer Tradition, die beibehalten werden sollte. Die Initiative »Für den Schutz vor Waffengewalt« geht dem Offizier zu weit. »Dass man heute keine Munition mehr für zu Hause kriegt, schränkt die Gefahr von Missbrauch stark ein.«

Dem widerspricht der Bundesparlamentarier und Major Daniel Jositsch, dessen Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) die Volksinitiative mitlanciert hat: »Sehr viele Soldaten nehmen im Laufe ihrer Dienstzeit irgendwann mal Munition mit nach Hause. Es ist überhaupt kein Problem, an so etwas heranzukommen, obwohl es illegal ist«, sagt Jositsch.

SICHERHEIT »Die Waffe zu Hause vermittelte vorherigen Generationen das Gefühl, physisch Teil der Verteidigungsarmee zu sein«, erklärt der Zürcher Psychologe Daniel Schürch-Tal. Manchen Leuten gebe eine Waffe immer noch ein Sicherheitsgefühl. Sie wollen etwas Konkretes in den Händen halten. Die meisten Schweizer fühlten sich heute aber eher dann sicher, wenn sie gute Versicherungen abgeschlossen haben, witzelt er.

Für den Stimmungswandel zur Lagerung von Waffe und Munition zu Hause sieht Schürch-Tal mehrere Gründe: »Ein wichtiger Faktor sind die Unfälle und Gewalttätigkeiten im Zusammenhang mit Armeewaffen«, sagt er. Durch die Medien höre man auch vermehrt von solchen Vor- fällen. »Früher«, meint er, »wurden sie weniger an die Allgemeinheit gebracht.«

Meinungsumschwung Ein weiterer Grund für den Meinungsumschwung sei, dass sich die Leute heute nicht mehr bedroht fühlten. »Viele haben Probleme, überhaupt Feinde der Schweiz zu erkennen. Höchstens Terrorismus bereitet manchen Angst.«

Ein großer Teil der Juden in der Schweiz stehe ähnlich zu den Armeewaffen wie die Mehrheitsgesellschaft, vermutet Schürch-Tal. Dass manche die Waffe als Absicherung gegen antisemitische Ausfälle ansehen, bezweifelt er. »Als letztes Mittel im Falle von gravierendem Antisemitismus sehen viele eher die Alija nach Israel.«

Rabbinermord In der jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz erinnert man sich noch gut an den Rabbinermord von Zürich. Der 71-jährige israelische Holocaustüberlebende Abraham Greenbaum wurde im Juni 2001 bei der Rückkehr vom Abendgebet auf offener Straße erschossen. Bis heute ist der Mordfall nicht aufgeklärt.

Schürch-Tal bezweifelt, dass in jüdischen Kreisen Angst vor ähnlichen Vorfällen grassiere. Furcht könne es vor antisemitischen Auswüchsen geben, insbesondere vor Terrorismus. Dass das Armee-Sturmgewehr für jüdische Einrichtungen und Personen zur Gefahr werden könnte, glaubt er nicht.

Voraussichtlich im Februar 2011 wird es einen Volksentscheid zur Initiative »Für den Schutz vor Waffengewalt« geben. Zumindest bis dahin liegen die Armeewaffen weiterhin unterm Ehebett.