Bill Bela Gluck erinnert sich: »Am 14. Juni 1948 wurden wir nach Bremerhaven gebracht, bekamen zwei Dollar in die Hand gedrückt sowie eine Flasche Pepsi-Cola«, erzählt der 1930 im rumänischen Satu Mare Geborene, der Auschwitz, Dachau und Mühldorf überlebt hatte und im März 1945 von amerikanischen Soldaten befreit wurde.

»Dort bestiegen wir die SS Marine Falcon. Das Schiff transportierte US-Truppen zurück in die Heimat und sollte uns anschließend nach Kanada bringen.« All das geschah nach einem Klinikaufenthalt sowie einer dreijährigen Odyssee durch mehrere DP-Camps, die in Feldafing ihren Anfang nahm und im oberbayrischen International Children’s Center Prien endete, wo nach dem Krieg Hunderte von jüdischen Jungen und Mädchen auf ihre Ausreise nach Amerika warteten.

Displaced Persons Auch Josef Lichtenstajn stammte aus Satu Mare; er hatte Auschwitz, Buchenwald und Flossenbürg überlebt. Im April 1945 wurde der damals 15-Jährige auf einem Todesmarsch befreit und fand vorübergehend Aufnahme bei amerikanischen Soldaten. Von dort gelangte er im Sommer 1945 ins International Children’s Center Kloster Indersdorf im Landkreis Dachau, der ersten Station auf seinem langen Weg nach Kanada.

Unmittelbar nach Kriegsende hatte die US-Armee überall in Deutschland Kasernen, Sanatorien oder Hotels beschlagnahmt, um dort Displaced Persons, jüdische Flüchtlinge aus dem östlichen Europa, darunter viele Überlebende der Schoa, un-terzubringen.

Freiheit Parallel zu den DP-Camps entstanden in Rosenheim, Indersdorf sowie Bayerisch Gmain und Prien sogenannte Children’s Center, Heime für Kinder, deren Eltern verschollen waren oder ermordet wurden und die oft alleine durch Europa irrten. Bis Ende 1946 wurden 25.000 jüdische Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren registriert, darunter 6000 Waisen.

Während die Mehrheit dieser Jungen und Mädchen von zionistischen Organisationen in Kibbuzim erfasst und auf eine Zukunft in Eretz Israel vorbereitet wurden, versuchten andere, zumeist ältere Jugendliche, in den klassischen Einwanderungsländern wie den Vereinigten Staaten, Kanada oder Australien Fuß zu fassen. Unterstützung erhielten sie dabei von den jüdischen Organisationen in diesen Ländern.

Bereits kurz nach Kriegsende hatte der Canadian Jewish Congress (CJC) die Regierung in Ottawa aufgefordert, elternlose jüdische Kinder und Jugendliche aufzunehmen und ihnen ein Leben in Freiheit und Sicherheit zu ermöglichen. Nach langwierigen Verhandlungen gestattete man daraufhin im Rahmen des War Orphan Project die Einreise von Jungen und Mädchen im Alter von unter 18 Jahren, die nach der Befreiung aus den Lagern in den Children’s Centers ausharrten.

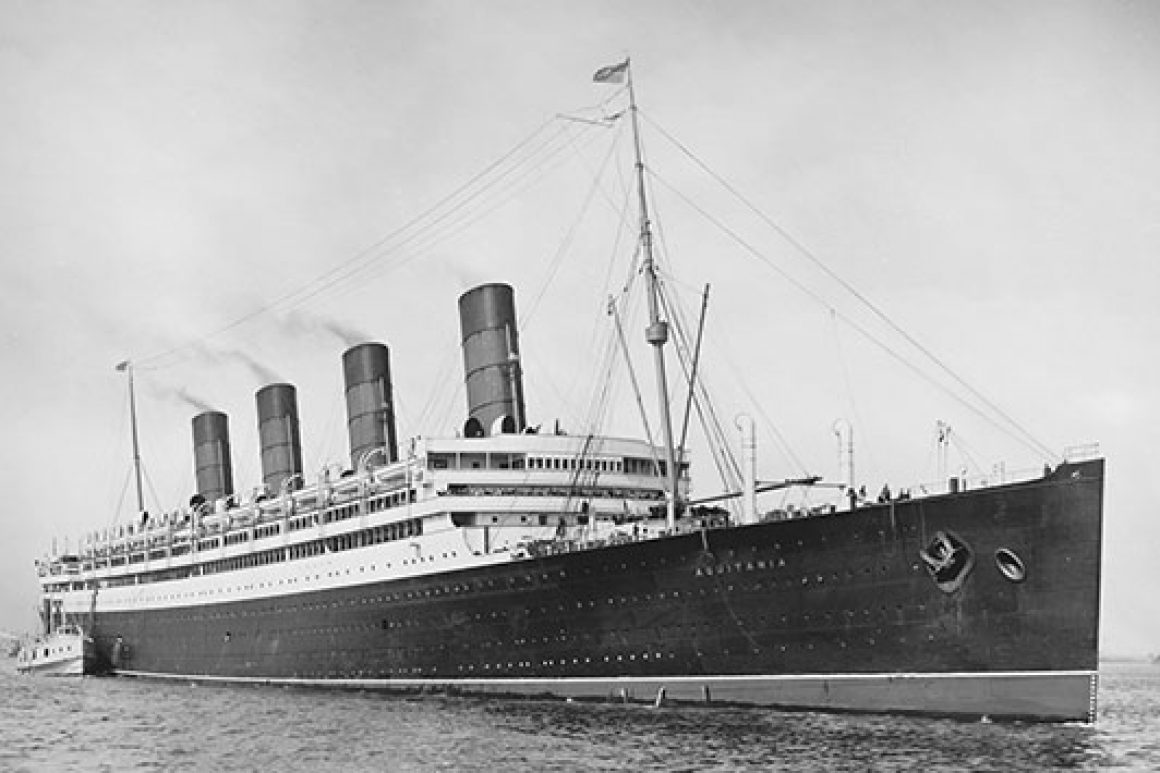

Die ersten 20 Waisen erreichten am 18. September 1947 an Bord der Aquitania den Hafen von Halifax in der Provinz Nova Scotia, wo sie von Vertretern der jüdischen Organisationen willkommen geheißen wurden. Das Schiff bediente regelmäßig die Route vom englischen Southampton in die kanadische Stadt. Mit der Reederei war vereinbart worden, dass auf jeder Passage 20 bis 25 Plätze für die Waisen reserviert sind.

Bürgschaft »Nun sind schon 137 Kinder in Kanada angekommen«, schrieb 1947 Manfred Saalheimer, der Beauftragte des Canadian Jewish Congress. »Rund 50 weitere werden noch vor Chanukka erwartet.« Der CJC hatte Saalheimer mit der Leitung des War Orphan Project beauftragt und ihn nach Europa entsandt, um dort Jungen und Mädchen auszuwählen, die für eine Aufnahme in Kanada infrage kämen. Die Kandidaten mussten unter 18 Jahre alt, Vollwaisen und guter gesundheitlicher Verfassung sein. Zudem mussten Garantien für die Kostenübernahme der Überfahrt sowie eine Bürgschaft für die erste Zeit in Kanada vorliegen.

Da die meisten Waisen bereits zwischen 16 und 18 Jahren alt waren, gelang es nicht, ausreichend Adoptiveltern zu finden. Nur etwa 170 gehörten der Altersgruppe unter 14 Jahren an und hatten somit bessere Chancen, eine neue Familie zu finden. Der CJC hatte eindringlich an die Bevölkerung appelliert, Mitgefühl und Solidarität mit den jungen Schoa-Überlebenden zu zeigen: »Da wartet ein jüdisches Kind in den DP-Camps Europas darauf, dass du ihm einen Start ins Leben ermöglichst. Es braucht ein Zuhause, eine Familie sowie die Liebe und Betreuung von Vater und Mutter. Wenn Platz in deinem Herzen ist, dann ist auch Platz in deinem Haus«, war in einem Aufruf zu lesen.

Adoption Doch viele warteten vergeblich – nur kleine Kinder hatten Glück und wurden adoptiert. Die Jugendlichen dagegen kamen in Heimen oder bei Gasteltern unter. Da sie in den DP-Camps oft eine handwerkliche Ausbildung erhalten hatten, fanden sie aber rasch Arbeit. Bill Bela Gluck beispielsweise lebte bei einer jüdischen Familie in Montreal, besuchte an der Highschool Englischsprachkurse und arbeitete nachts sowie am Wochenende in einer Bäckerei. Bald hatte er genügend Geld zusammen. »Ich ging also zum CJC-Büro und sagte ihnen, dass ich eine eigene Wohnung möchte. Das war mein erster Schritt in die Unabhängigkeit – und ich genoss jede Minute.«

Auch Josef Lichtenstajn wollte, so schnell es ging, ein neues Leben beginnen. Er war schon im Oktober 1945 zusammen mit 50 anderen Bewohnern aus dem DP-Camp Indersdorf nach England ausgeflogen worden. »Wir empfanden eine gewisse Erleichterung, als wir dort mit Schalom-Rufen willkommen geheißen wurden.« Weil er noch keine 16 Jahre alt war, kam Lichtenstajn in ein Waisenhaus. Schnell lernte er Englisch und machte eine Ausbildung zum Koch.

Dann bewarb sich Lichtenstajn für das War Orphan Project – mit Erfolg. Mit der Aquitania kam er 1947 nach Kanada und fand dort Unterschlupf in einem Waisenhaus in Toronto. Da es in der ganzen Stadt aber kaum jüdische Res-taurants gab, und er sich weigerte, nicht-koscher zu kochen, schlug sich Lichtenstajn mit Gelegenheitsjobs durch, bis er eine Anstellung in einer koscheren Metzgerei fand. Nach einigen Jahren wagte Lichtenstajn den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete in Ottawa eine koschere Metzgerei samt Gastronomiebetrieb.

Öffentlichkeit Zwischen September 1947 und März 1952 kamen rund 1100 jüdische Waisen aus DP-Camps und Kinderheimen in ganz Europa nach Kanada. Rund 70 Prozent von ihnen waren Überlebende aus den Lagern. Die anderen hatten den Naziterror im Untergrund, mit falschen Papieren oder bei den Partisanen überlebt. »Sie gingen durch die Hölle und hatten alles verloren – sogar ihren Glauben an die Menschlichkeit«, brachte es ein CJC-Mitarbeiter damals auf den Punkt.

Doch Kanada gab ihnen die Chance, einen Weg zurück ins Leben zu finden. »Ich bin dankbar und liebe dieses Land, wie ein Bär den Honigtopf«, sagte Gluck in einem Interview für das Spielberg-Archiv. Auch die kanadische Öffentlichkeit war stolz auf das War Orphan Project. Anfang der 60er-Jahre bezeichnete das Nachrichtenmagazin Maclean’s die Aufnahme der Waisen als »eine der größten humanitären Leistungen« der kanadischen Gesellschaft im 20. Jahrhundert.