Ein älterer Herr im abgenutzten Anzug und mit einer Kippa auf dem Kopf eilt über den mit Schlaglöchern übersäten Bürgersteig der Evreyskaya, der jüdischen Straße Odessas. Vor der Brodsky-Synagoge parkt bereits ein glänzend schwarzer Mercedes, und einige elegant gekleidete Leute verstecken sich im Schatten der Bäume vor der heißen Sonne, während ein Sicherheitsmann kurz aus der Eingangstür herausschaut.

Odessa, das ist die sagenumwobene Stadt, in der einst die jüdische Kultur florierte, wie sonst wohl nirgendwo im Russischen Reich oder später in der Sowjetunion. Auf Geheiß der Zarin Katharina der Großen 1794 gegründet, holte man für ihre Prachtbauten eigens Architekten aus Deutschland und Frankreich, um die schönste Hafenstadt der Welt zu errichten.

Von Anfang an zog es Juden nach Odessa, vor allem jene, die nach der Teilung Polens eine neue Heimat suchten. Ihre geografische Lage und die wirtschaftliche Dynamik – 1817 wurde sie zum Porto Franco, also zu einem zollfreien Hafen erklärt – machten die Stadt zu einem kosmopolitischen Zentrum am Schwarzen Meer. Davon zeugen noch heute die vielen nach der ethnischen Zugehörigkeit ihrer Bewohner benannten Straßen.

Pogrome Aber nicht immer war das sonnige und prosperierende Odessa für Juden ein guter Ort. Zur Zeit der Zaren gab es zahleiche Pogrome. Allein 1905 wurden bei einem erneuten Gewaltausbruch mehr als 400 Juden getötet. Der 1880 in der Stadt geborene Zionist und Schriftsteller Zeev Jabotinsky schrieb als Reaktion darauf: »Von Pogromen bleiben Eimer voller Blut und Pfunde menschlichen Fleisches, aber eine Lehre für das jüdische Bewusstsein, die sie auf die Ebene einer Tragödie erheben würde, lässt sich nicht aus ihnen ziehen (…) Es gibt keine Rettung.«

Diese negative Sicht begründet er auch mit dem Mangel an Bildung im damaligen Russland. Ein »Massemensch«, also der durchschnittliche Russe, lese die in einfacher Sprache gehaltenen antisemitischen Pamphlete, die damals überall im Umlauf waren, einfach ebenso gerne wie simpel ge-strickte Revolutionsliteratur. Für anti-antisemitische Schriften dagegen interessiere sich kaum einer.

Jabotinsky ist Odessa Zeit seines Lebens verbunden geblieben und veröffentlichte 1936 mit den Roman Die Fünf sogar eine Art Buddenbrooks-Familiensaga vom Schwarzen Meer. Doch in den Buchläden Odessas wird man das Werk heute vergeblich suchen. Ein besseres Schicksal dagegen ist Isaak Babel widerfahren, dessen Bücher zwar nur in hässlichen Softcover-Ausgaben zu haben, aber immerhin erhältlich sind. Babel, der liebevoll der »beste Erzähler nach Puschkin« genannt wird, hat den jüdischen Mafiosi der Moldawanka ein literarisches Denkmal gesetzt. Seine Geschichten drehen sich um jüdische Hochzeiten, Diebesgut aus Übersee oder um jüdische Großmütter, Dokumenten fälschende Rabbis, aber vor allem um die Ganovenehre seines Protagonisten Benya Krik. Wie wohl kein Zweiter hat Babel die goldene Epoche der Stadt mit seinen jüdischen Weisheiten und seinem Russisch, das nur in Odessa gesprochen wird, festgehalten.

Kulinarik Aber selbst wenn diese Zeiten in den Erzählungen von jungen Menschen weiter fortleben, als hätten sie diese selbst erlebt, so ist alles nunmehr Geschichte. Das Odessa von einst existiert nicht mehr. Und von seiner jüdischen Vergangenheit scheint kaum mehr etwas übrig zu sein.

Doch der Eindruck trügt, wenn man genauer hinschaut. Denn Odessa war schon immer für seine Küche mit ihren armenischen, griechischen und jüdischen Einflüssen berühmt. Diese sind auch heute noch sichtbar. Jedes Restaurant, das sich auf lokale Gerichte spezialisiert, bietet die traditionell jüdische Vorspeise Forschmack an, eine Paste aus Hering, Äpfeln und Zimmes.

Die jüdischen Spuren in der Küche würde ein Odessit genauso wenig leugnen wie die in der Kultur. So ist die Innenstadt voll von Restaurants und Cafés im westlichen Stil, in denen man bis spät in die Nacht sitzen kann. Auch das Dizengoff, benannt nach dem ersten Bürgermeister Tel Avivs, Meir Dizengoff, der einige Jahre in Odessa gelebt hatte, ist einer dieser schicken Läden. Zentral gelegen zwischen den Potemkischen Stufen und dem Denkmal Katharinas der Großen stehen hier Labaneh und Hummus, aber auch Schwertfisch-Ceviche und Thunfischtartar auf der Karte. Gegründet wurde es wie so viele andere auch von jungen Menschen, genauer gesagt, von jungen Heimkehrern, die in London oder Tel Aviv studiert hatten und mit dem Flair der westlichen Metropolen sowie Rezepten im Gepäck zurückgekehrt waren.

Prekär Das restaurierte Stadtzentrum und das Nachtleben täuschen über die prekäre Lebenssituation der Menschen in Odessa hinweg. Anders als in Deutschland kann hier niemand von seiner Rente leben. Lehrer bekommen umgerechnet gerade einmal rund 100 Euro Gehalt. Die Beschäftigung mit Kunst, Geschichte oder Literatur ist daher für viele reiner Luxus. »Wissen Sie, wir hatten in den letzten drei Tagen kein Wasser. Und wenn man nicht weiß, wie man sich waschen oder etwas zu essen kochen soll, dann denkt man nicht nach über Identität oder Kultur. Dann geht es nur ums Überleben«, bringt es der ältere Herr Gussew auf den Punkt.

Früher hat er als Linguist an der Universität gearbeitet. Jetzt, im Rentenalter, hat Gussew es sich zur Aufgabe gemacht, alte jüdische Friedhöfe und Denkmäler in Weißrussland, der Ukraine, Rumänien und Polen zu besichtigen und deren Zustand zu dokumentieren. Es gebe hier kaum eine Beschäftigung mit jüdischer Identität. Die meisten besuchten Synagogen oder andere jüdische Einrichtungen nur, weil es dort materielle Hilfe für sie gebe. Verpflegung, Kleidung und manchmal sogar die Möglichkeit, an internationalen Austauschprogrammen teilzunehmen, seien oft der einzige Grund, sich in irgendeiner Form mit dem Judentum auseinanderzusetzen.

Debatte Gussew, der im unaufgeregten Tonfall eines Menschen spricht, der viel gesehen und erlitten hat, ist besorgt um die Zukunft der Ukraine und um das Schicksal der hier lebenden Juden. Seit den Ereignissen am Maidan im Jahr 2014 habe sich zwar etwas verändert, aber nicht alle verstünden dies. Dass der neue Premierminister Jude ist, bereitet ihm Sorgen. »Wenn die Menschen mit der neuen Regierung unzufrieden sind, was meinen Sie denn, auf wen das zurückfallen wird?« Es gebe in der Ukraine noch sehr viel Antisemitismus, leider auch in Odessa.

Die alltägliche Feindschaft gegen Juden zeigt sich exemplarisch sogar an den Reklametafeln eines Buchladens, der mit der Karikatur eines jüdischen Mannes für seine guten Preise wirbt. Das antisemitische Ressentiment sitzt tief, aber es gibt auch Fortschritte. So finde die Auseinandersetzung mit dem Holocaust mittlerweile nicht mehr ausschließlich an den Universitäten statt, sondern wird immer mehr auch Gegenstand öffentlicher Debatten. Bei seinen Reisen durch das Land seien die Menschen immer hilfsbereit gewesen, wenn er auf der Suche nach einem entlegenen alten Friedhof nach dem Weg fragte. »Tote Juden stören keinen.«

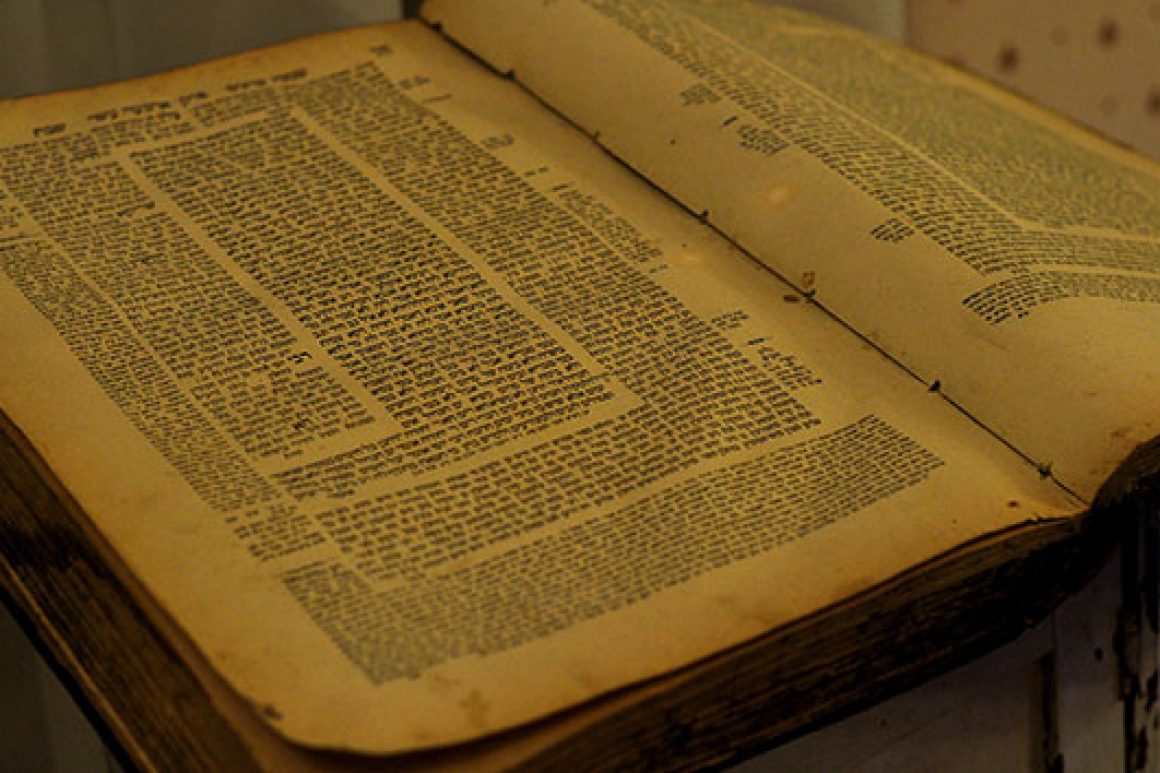

Dass es ein verstärktes Interesse an jüdischer Geschichte gibt und die Beschäftigung mit der Schoa nicht mehr tabuisiert wird, bestätigt auch Vladimir Chaplin, der im Jüdischen Museum Odessas arbeitet, das sich im Hinterhof eines alten Hauses befindet und immer noch darum kämpft, ein Hinweisschild anbringen zu dürfen, das den Weg zum Museum zeigt. Seit dem Maidan habe man ein neues Publikum gewonnen. Während die Besucher früher zumeist aus russischen oder europäischen Großstädten kamen, so sind es heute immer mehr Ukrainer, sogar aus der Provinz, die die kleine und sehr persönlich gehaltene Dauerausstellung sehen wollen, die aus privaten Schenkungen, Fotografien, Büchern und Möbeln besteht, zwischen denen Statistiken oder historische Dokumente hängen. Staatliche Hilfe gibt es keine, man finanziert sich über den Wohltätigkeitsverband Migdal sowie ausländische Spenden.

»In Odessa leben und Juden hassen, das ist unmöglich«, glaubt Chaplin. Die Aura der Stadt sei auf fast mythologische Weise mit der jüdischen Kultur verwebt. Odessiten würden sich sehr stark mit ihrer Heimat, mit dem spezifischen Humor und der unvergleichlichen Küche identifizieren, und beides habe nun einmal jüdische Wurzeln. Dabei sind Juden in Odessa nur eine kleine Minderheit. 1926 machten sie noch mit 37 Prozent Bevölkerungsanteil die zweitgrößte und 1939 mit 200.000 Personen sogar die größte Bevölkerungsgruppe aus. Bei der Volkszählung von 2001 gaben nur noch 12.500 Menschen an, jüdisch zu sein – allerdings wird eher von einer Zahl zwischen 30.000 und 40.000 ausgegangen. Noch aus Sowjetzeiten stammt das Unbehagen, öffentlich zu erklären, dass man jüdisch sei. Daraus resultiert die Diskrepanz zwischen der Zahl aus der Volkszählung und inoffiziellen Hochrechnungen.

Wie jede größere Stadt ist auch Odessa geprägt von Widersprüchen. Hier gibt es die ärmlichen alten Juden, die in verschlissenen Anzügen zur Synagoge eilen. Hier finden sich Taxifahrer, die eigentlich Matrosen sind und hier bleiben wollen, obwohl die ganze Verwandtschaft schon nach Israel gezogen ist. Hier leben hippe junge Juden, die sorglos Davidsterne um den Hals tragen, Coworking-Spaces, Zeitschriften und Restaurants gründen, weil ihre Eltern in den 90er-Jahren, nach dem Zerfall der Sowjetunion, Geld gemacht haben.

Das neue Odessa kehrt zum alten Kosmopolitismus zurück und damit auch zu seiner jüdischen Geschichte. Ob es die Stadt schafft, dieser ein neues Kapitel hinzuzufügen, das wird die Zeit noch zeigen müssen.