Ich war 23, als ich meinen Cousin Gilbert zum ersten Mal traf. Es war in Paris. Er saß an einem schwarzen Marmortisch in einer Brasserie in der Nähe seines Büros. Gilbert war damals 53. Er sagte auf Englisch mit charmantem Akzent: »Es gibt etwas, was ich dir sagen muss: Ich war in Auschwitz.«

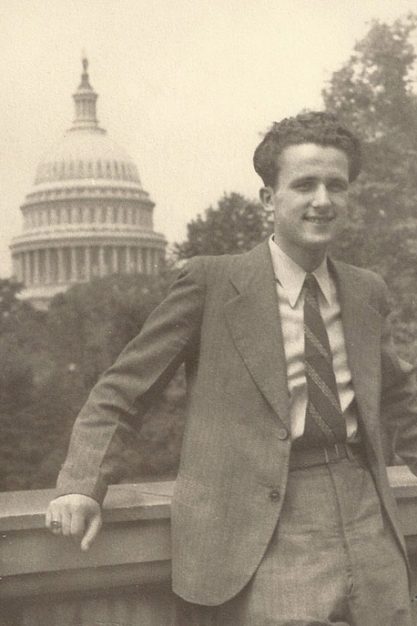

Natürlich wusste ich das bereits. Gilbert war als Sklavenarbeiter für Siemens dort gewesen, in Bobrek, einem Außenlager von Auschwitz. Nach dem Krieg ging er in die USA, studierte und kehrte als Direktor von IBM Europe nach Paris zurück.

Im Laufe der Jahre trafen wir uns öfter. Doch erst 2006, als er mich in Berlin besuchte, lernte ich Gilbert näher kennen. Berlin war eine der letzten Stationen seiner Befreiung gewesen. Nun waren er und drei weitere Männer eingeladen, ihre Erinnerungen mit dem Publikum zu teilen und Vertreter jener Firma zu treffen, die sie im Februar 1944 in Auschwitz »angeworben« hatte.

Memoiren Mittlerweile war Gilbert 80 Jahre alt, und er hatte seine Memoiren unter dem Titel Nicht im Interesse der Nation auf Französisch und Englisch veröffentlicht. Darin erinnert er sich an die französische Komplizenschaft bei der Deportation der Juden aus Frankreich. Liebevoll schildert er die Sehnsucht seines Vaters, nach Amerika auszuwandern, und seine Zurückweisung in Ellis Island im Jahr 1923; den Schock der Nazi-Besetzung und jene Nacht im Februar 1944, kurz vor seinem 18. Geburtstag, als er und seine Mutter von der französischen Polizei verhaftet wurden. Eine Woche später sah Gilbert seine Mutter zum letzten Mal, als ein Lastwagen sie von der Rampe in Auschwitz wegbrachte.

Dort im Vernichtungslager rekrutierte ein Siemens-Vertreter Gilbert und etwa 100 andere für eine Arbeitseinheit. Gilbert wurde für die Rüstungsproduktion ausgewählt. Siemens hielt seine Gefangenen zusammen, auch noch, nachdem die SS im Januar 1945 Auschwitz evakuiert und die Insassen auf den Todesmarsch geschickt hatte. Die Siemens-Zwangsarbeiter wurden über Buchenwald nach Berlin gebracht. Kurz darauf war der Krieg zu Ende.

Archiv 61 Jahre später kehrte Gilbert zurück nach Berlin. Ich ging mit ihm und den anderen drei Überlebenden zu Siemens. Jeder Einzelne erzählte seine Geschichte. Dann stand mein Cousin auf und forderte das Unternehmen auf, endlich das Archiv zu öffnen. Er und seine Freunde wollten wissen, warum die Sklavenarbeiter in einer Gruppe zusammengehalten und warum sie gerettet wurden. Die Siemens-Vertreter schwiegen, sie wussten keine Antwort – und hatten keine Verfügungsgewalt über das Archiv.

In den folgenden Jahren half ich Gilbert bei seinen Nachforschungen und fand in anderen Nachkriegsarchiven Originaldokumente über seine Familie. Doch das Siemens-Archiv ließ ihn nicht los: Er wollte wissen, was dort genau lagerte. Jahrelang führte er Gespräche und einen Briefwechsel mit dem Unternehmen.

2010 starb der halboffizielle Siemens-Historiker, der den Schlüssel zum Unternehmensarchiv in der Hand hielt. Danach erleichterte das Unternehmen tatsächlich den Zugang zur Sammlung. Als ich den Ort in München Ende 2011 besuchte, sagte man mir, ich könne einen Termin vereinbaren, um die neu katalogisierten Akten über die Bobrek-Sklavenarbeiter zu studieren. Es gibt nur wenige Dokumente – doch jetzt sind sie zugänglich.

Ich hatte keine Chance mehr, Gilbert davon zu berichten. Das Melanom, gegen das er jahrelang gekämpft hatte, war zurückgekehrt. Genau zu diesem Zeitpunkt waren das Layout und der Umschlag für eine deutsche Übersetzung von Gilberts Memoiren gerade fertig. »Wie schnell können Sie das Buch herausgeben?«, fragte ich den Verleger. »Wir beeilen uns«, wurde mir gesagt.

Vor einem Jahr starb Gilbert. Die deutsche Übersetzung seiner Memoiren kam kurz nach seinem Tod heraus. Mir bleibt die Aufgabe, das Siemens-Archiv zu besuchen. Es ist meine Pflicht, der Welt alles mitzuteilen, was ich über die Bobrek-Sklavenarbeiter in Erfahrung bringe.

Gilbert Michlin: »Nicht im Interesse der Nation. Eine jüdische Familie in Frankreich«. Jüdische Memoiren Band 18. Hentrich & Hentrich, Berlin 2012, 170 S., 19,90 €