Es soll von jüdischem Leben zeugen. Doch um Schoa, Pogrome und Massenemigration kommt auch Polens erstes jüdisches Geschichtsmuseum nicht herum. Auch weil das Gebäude mitten im ehemaligen Warschauer Ghetto steht, auf einem Terrain, in dem die nazideutschen Besatzer nach der blutigen Niederschlagung des Ghettoaufstandes 1943 das sogenannte Konzentrationslager Warschau einrichteten.

Ungarische Juden aus dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau mussten die Ruinen im bereits leeren Ghetto nach Wertgegenständen durchsuchen. Während des Aufstandes 1944 konnten rund 500 Häftlinge befreit werden, die sich dann dem Kampf um Polens Hauptstadt anschlossen.

Konzept Als Grazyna Pawlak 1993 von der Eröffnung des Holocaust-Museums in Washington nach Polen zurückkam, war sie begeistert von der damals geradezu revolutionären Idee, die Museumsbesucher aktiv in die Geschichtsinszenierung miteinzubeziehen. Ein Museum zum Anfassen und Mitmachen – so etwas hatte es bis dahin in Polen noch nicht gegeben.

Die Soziologin arbeitete eine erste Konzeption für ein polnisch-jüdisches »Museum des Lebens« aus und stellte es dem Trägerverein des Jüdischen Historischen Instituts (ZIH) in Warschau vor. Ihr Argument, Polen brauche kein Holocaust-Museum, da mit Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor und anderen ehemaligen nazi-deutschen Vernichtungslagern authentische Orte existierten, überzeugte alle.

So erhielt sie den Auftrag, im Namen des ZIH die Gründung des neuen Museums voranzutreiben. 1994 sprach sie den damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog beim 50. Gedenktag des Warschauer Aufstands von 1944 an.

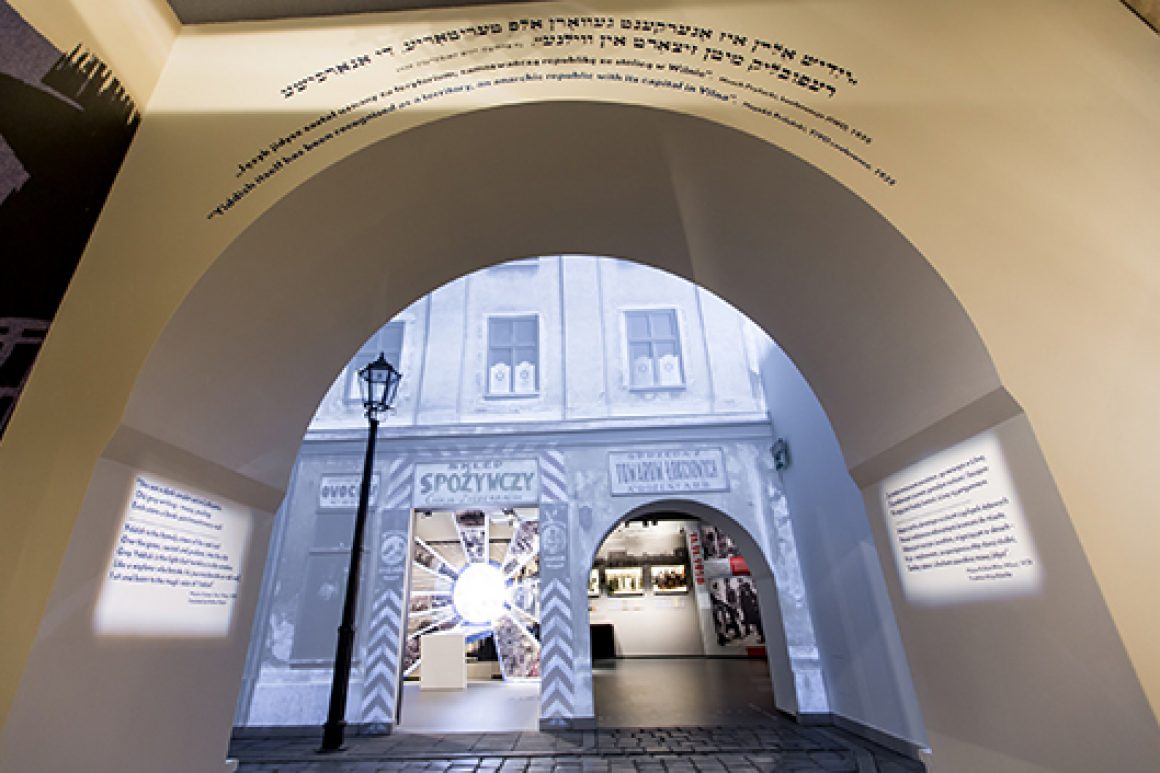

Rotes Meer Nun, 20 Jahre später, wird Grazyna Pawlak das fertige Museum mit ihrer ursprünglichen Idee vergleichen können. Wie alle Besucher wird sie, die seit Jahren die Moses-Schorr-Stiftung leitet, am Denkmal der Helden des Ghettoaufstandes vorbeigehen, das grau-grüne Gebäude des finnischen Architekten Rainer Mahlamäki betreten und die »Furt« entlanggehen, die an den Marsch der Israeliten durch das Rote Meer erinnern soll.

Hinter den sandfarbenen und wie lange Wellen zurückweichenden Wänden verbergen sich ein großer Theater- und Kinosaal, Vortragsräume und Mitarbeiterbüros. Die ständige Ausstellung hingegen ist im Untergeschoss untergebracht. Eine breite, aber steile Treppe führt hinab. Dann leuchtet der »Legendenwald« durch Milchglaswände in einem künstlichen Grün.

Siedler »Über Jahrhunderte erzählten sich Juden untereinander die Geschichte, wie die ersten jüdischen Siedler auf ihrer Wanderung nach Osten plötzlich von oben hörten: ›Polin‹, was auf Hebräisch bedeutet ›Hier ruhe aus, hier lasse dich nieder‹«, erläutert Barbara Kirshenblatt-Gimblett. Die kanadische Theaterwissenschaftlerin ist Chefkuratorin der Ausstellung.

Nach einem engen Korridor öffnet sich vor den Besuchern eine weiträumige und farbenfrohe Saalflucht: das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Wandmalereien, Computeranimationen und die von Studenten aus aller Welt nachgebaute Holzsynagoge von Gwozdziec in der heutigen Ukraine machen mit der ersten Begegnung von Juden und Christen in Polen bekannt, mit dem »Paradisus Judaeorum« im 16. und 17. Jahrhundert und dem Leben in einem »Städtchen«.

Das jiddische Wort »Schtetl« wird in der Ausstellung vermieden, da es laut Chefkuratorin vor allem mit der kitschigen »Wenn ich einmal reich wär«-Welt aus Anatevka von Scholem Alejchem assoziiert wird.

Galerien Die Galerie »Herausforderung der Moderne« soll eigentlich zeigen, wie sich das Leben der polnischen Juden ab 1772 in den drei Teilungsgebieten – Russland, Österreich und Preußen – entwickelte. Doch die Unterschiede werden kaum klar. Dass sich in der Teilungszeit die Identität »Pole-Katholik« herausbildet, die sich von äußeren Feinden – Russen, Österreichern und Preußen – abgrenzt, aber auch von den »inneren« Feinden, den Juden, wird nur ohnehin Eingeweihten ersichtlich.

Die lärmende »Straße« der Zwischenkriegszeit wirkt auf den ersten Blick wie eine zweite »goldene Zeit« für Polens Juden. Doch dass zahlreiche jüdische Vereine, Verlage und Künstlertreffpunkte vor allem deshalb entstehen, weil Arierparagrafen, Boykottaufrufe und Ghettobänke Juden aus dem gesellschaftlichen Leben drängen, geht nur aus kleinen Vitrinen, einer Karikatur und einzelnen Textstellen hervor.

Dann kommt mit dem 1. September 1939 die Galerie »Zaglada« – »Vernichtung«. Die bisher bunte Welt des »Museums des Lebens« wird schwarz-weiß, im Warschauer Ghetto grau-in-grau und am Ende in einer rostroten dunklen Metallkammer fast völlig schwarz. Texte und Bilder unterscheiden sich nicht von denen in den Gedenkstätten der ehemaligen KZs und Holocaustmuseen.

Der Eindruck ist so stark, dass es schwerfällt, in der Galerie »Nachkriegszeit« den zaghaften Neuanfang der rund 300.000 überlebenden Juden in Polen zu verfolgen. Die meisten kehrten aus der Sowjetunion zurück und siedelten sich in Niederschlesien und der weitgehend unzerstörten Industriestadt Lodz an.

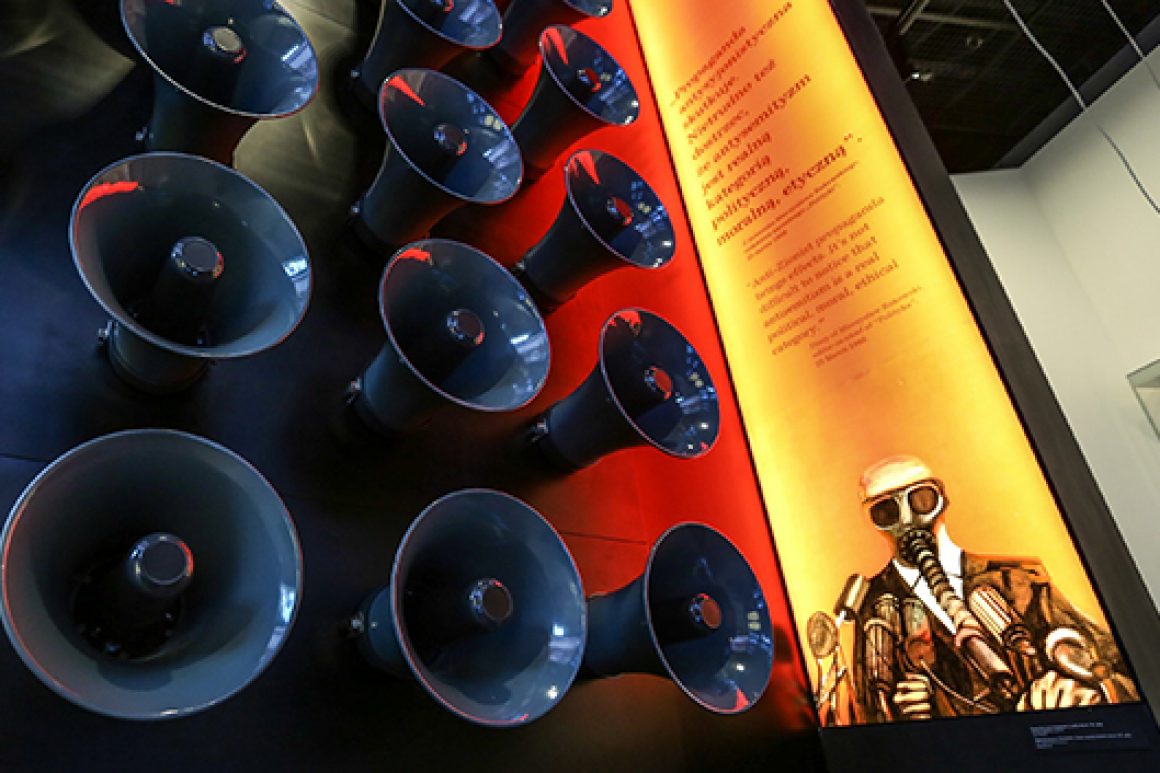

Traurigkeit Die Schubladen mit den Texten zu den Nachkriegspogromen und die Zeitzeugenberichte zur antisemitischen Hetzkampagne der kommunistischen Partei Polens 1968 verstärken nur noch das Gefühl einer tiefen Traurigkeit. Ganz am Ende der Ausstellung erzählen einige wenige Juden auf einer großen Leinwand von der »Renaissance des Judentums in Polen«.

Dariusz Stola, seit einem halben Jahr amtierender neuer Museumsdirektor, möchte, dass die Besucher mit einem »Gefühl des Stolzes auf die reiche Kultur und Geschichte der polnischen Juden« die Ausstellung verlassen. Ob das gelingt, werden die nächsten Monate zeigen. Stola rechnet mit rund einer halben Million Besucher jährlich.