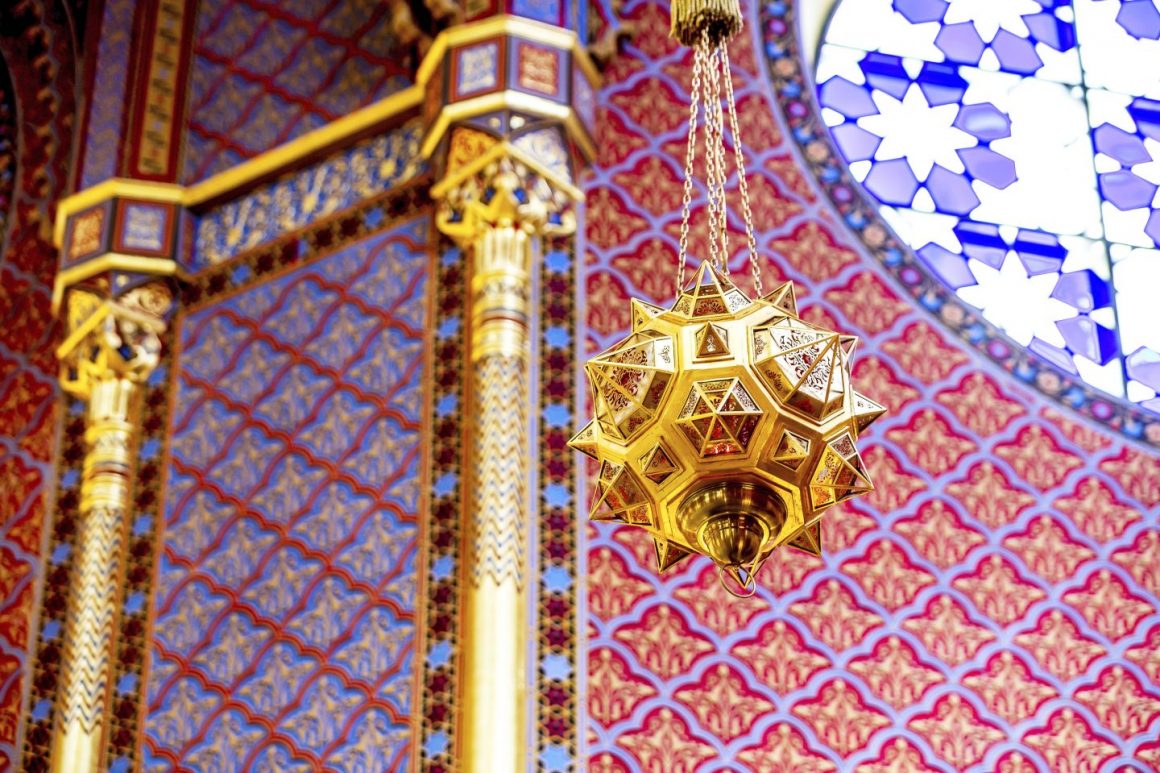

Die romantische Fassade erstrahlt wieder in ihrem alten Glanz. Sonnenlicht schimmert durch das bemalte Glas der Fensterrosetten, und die aufwändigen Wanddekorationen lassen sich jetzt wieder bewundern. Im Innenraum wird intensiv gearbeitet. Kabel hängen aus den Wänden und warten auf den passenden Anschluss, es riecht nach frischer Farbe, Bauschutt und neuer Elektronik.

Es ist Herbst in Budapest, doch an manchen Tagen wirkt die ungarische Hauptstadt noch sehr sommerlich. Touristen aus aller Herren Länder flanieren durch die Stadt, die Straßencafés sind gut besucht, das jüdische Viertel empfängt seine Besucher mit der üblichen Mischung aus Gastfreundschaft und Gelassenheit.

ungarn-aufstand In der Rumbach-Sebestyén-Straße, kaum fünf Gehminuten von der Großen Synagoge in der Dohány-Straße, steht ein weiteres, ebenfalls sehr gelungenes Beispiel feinster Architektur.

Das Bethaus wurde um 1870 nach Plänen des Architekten Otto Wagner, eines der Meister der Wiener Secession, errichtet und mit maurischen Elementen dekoriert. Bis zur Schoa nannte man es »Kleine Synagoge«, um es von der berühmten in der Dohány-Straße zu unterscheiden. Zwischen beiden herrschte damals eine gewisse Rivalität, denn das große Bethaus war neologisch, während das andere eher eine Status-quo-Orientierung vertrat.

Doch nach dem Holocaust und dem Ausrufen der Volksrepublik Ungarn 1946 hatten die wenigen Budapester Juden, die überlebt hatten, größere Sorgen, und in den Jahren des Kommunismus nahm das Interesse an Religion allmählich ab. Als 1956 der Aufstand gegen das neue Regime brutal unterdrückt wurde und die graue poststalinistische Diktatur anfing, wanderte 1959 der letzte Rabbiner der Rumbach-Synagoge aus, und das Bethaus wurde eine lange Zeit vernachlässigt.

In den 80er-Jahren sah sie mit ihrem inzwischen eingestürzten Dach wie eine Ruine aus – und passte damit ziemlich gut ins Bild, denn das ganze jüdische Viertel rundherum befand sich in einem erbärmlichen Zustand. Zwar wohnten noch Menschen in manchen der benachbarten Altbauhäusern, andere galten jedoch bereits als lebensgefährlich, wurden abgerissen und durch staatssozialistische Plattenbauten ersetzt.

Da sich diese traurige Szene mitten in der Innenstadt, in der Nähe des prächtigen Andrássy-Boulevards mit der Oper und zahlreichen weiteren Sehenswürdigkeiten abspielte, fing man in den Jahren nach der Wende mit umfassenden Sanierungen im ganzen Gebiet an.

touristen Langsam entwickelte sich das jüdische Viertel wieder zu einer beliebten Gegend, wo Einheimische und Touristen gerne ausgehen und feiern. Doch die Rumbach-Synagoge, die sich im Besitz der nicht gerade wohlhabenden Budapester Jüdischen Glaubensgemeinde (BZSH) befindet, konnte von diesem Trend bis vor Kurzem nicht profitieren. Sie blieb geschlossen.

In der kommunistischen Zeit wurde das Bethaus zur Ruine.

Erst 2015 beantragte der jüdische Dachverband MAZSIHISZ bei der ungarischen Regierung das erforderliche Geld für die Sanierung und Restaurierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes: umgerechnet fast zehn Millionen Euro. Ende des Jahres eröffnet in dem Gebäude ein modernes Kulturzentrum.

»Zum Zeitpunkt ihrer Entstehung war die Synagoge ein Paradebeispiel der modernen Baukunst«, erzählt Henriett Kiss, die stellvertretende Vorsitzende von MAZSIHISZ, die das Projekt koordiniert. »Die Eisenstruktur der Dachkuppel musste lange auf die behördliche Genehmigung warten, weil es damals noch keinen Sachverständigen gab, der sich mit diesem absoluten Novum auskannte und die Verantwortung dafür übernehmen konnte.«

Heute, sagt Kiss, stehe man vor ähnlich großen Herausforderungen: »Wir müssen die Rumbach-Synagoge so renovieren, dass ihre ursprüngliche Schönheit und ihr historischer Wert wiederhergestellt und gleichzeitig die Erwartungen des 21. Jahrhunderts, die unsere künftigen Besucher haben werden, erfüllt werden.«

Ein Großteil dieser Aufgabe ist inzwischen erledigt: Im Frühjahr wurden die Bauarbeiten abgeschlossen, jetzt bleiben noch einige Details. So soll im früheren Kohlenkeller eine Garderobe eingerichtet und in den Veranstaltungsräumen muss noch die moderne Technik für Konzerte installiert werden.

Da die Synagoge künftig sowohl eine religiöse als auch eine kulturelle Funktion erfüllen wird, haben die Architekten eine kreative Lösung gefunden, die beiden Zwecken gerecht werden und zugleich eine optimale Akustik ermöglichen soll: Die Bima wird auf einem mobilen Podium stehen, das abgesenkt und nach oben gefahren werden kann. Darauf ist Projektkoordinatorin Kiss besonders stolz: »Das wird nicht nur eine Gemeindesynagoge, sondern eine Synagoge für alle sein.«

Diese Idee steht auch im Mittelpunkt einer geplanten Dauerausstellung im Erdgeschoss des Gebäudes, die unter dem Motto »Zusammenleben« diverse Aspekte aus der Geschichte der Beziehungen zwischen ungarischen Juden und nichtjüdischen Ungarn thematisieren wird.

Das Projekt ist wichtig für MAZSIHISZ, und zwar nicht nur, weil es jahrelang eine Schande war, eine der schönsten Synagogen der Hauptstadt verfallen zu lassen.

In den vergangenen Jahren steht der Verband gerade bei jüngeren Juden oft in der Kritik, weil er – so die Einwände – zu wenig unternehme, um in der Gegenwart anzukommen und die zeitgenössische jüdische Kultur zu fördern. Stattdessen, so die Kritik, konzentriere sich die Organisation viel zu stark auf das religiöse Leben, das mittlerweile nur noch für wenige Gemeindemitglieder relevant ist, wie eine Studie kürzlich zeigte. Ob dieses Bedürfnis nach frischem Wind mit der Eröffnung des neuen Kulturzentrums erfüllt werden kann, wird sich bald zeigen.