Als Danby Bloch die Nachricht der Regionalverwaltung in Usti nad Labem bekommt, sitzt er rund 1200 Kilometer weiter westlich. In Oxford lebt er, sein Haus mit dem gepflegten Rasen wirkt geradezu klischeehaft britisch. Von hier aus hat er in den vergangenen Monaten viele Fäden in das entfernte Nordböhmen gespannt. »Ich war recht überrascht von der Mail«, sagt Danby Bloch, und obwohl er den Satz mit feinster englischer Diplomatie formuliert, ist zu merken, wie der 75-Jährige um Fassung ringt.

Palästina Danby Bloch ist auf einer Zeitreise zurück in seine Familiengeschichte eingetaucht. Seine Vorfahren stammten aus Nordböhmen, eine alte jüdische Familie. Seinem Vater gelang rechtzeitig die Flucht vor den Nazis. Moshe Rudolf Bloch hieß er; in England und im damaligen Palästina ließ er sich nieder.

Jetzt stellte sein Sohn den Antrag, der Familie die tschechische Staatsangehörigkeit zurückzugeben – und bekam aus Usti nad Labem, der einstigen Heimatstadt der Familie, jene E-Mail-Nachricht.

»Im Rahmen der Untersuchungen konnte nicht festgestellt werden, dass Rudolf Bloch einen Antrag auf Beibehaltung der Staatsangehörigkeit nach Paragraph 2 des Dekrets 33/1945 gestellt hätte«, stand in amtlichem Tschechisch in dem Schreiben.

Wer die Hintergründe dieser Paragraphen aufrollt, landet mitten in den düstersten Kapiteln des 20. Jahrhunderts. Die Kurzfassung lautet so: Rudolf Bloch fiel in der Tschechoslowakei unter die berüchtigten Beneš-Dekrete, mit denen die deutschsprachigen Bewohner nach dem Krieg ausgebürgert und vertrieben wurden. Dass er Jude war und seine Angehörigen in den Konzentrationslagern der Nazis ermordet wurden, spielte dabei keine Rolle.

Sein Vater fiel unter die Beneš-Dekrete – obwohl er Jude war.

Es gibt derzeit viele Fälle von jüdischen Familien, die sich um die Anerkennung von früheren Staatsbürgerschaften bemühen. »Manche kommen aus Israel und wollen noch eine weitere Sicherheit haben, andere leben im Vereinigten Königreich und möchten nach dem Brexit eine EU-Staatsbürgerschaft«, hat Stephan Heidenhain beobachtet.

Der deutsche Rechtsanwalt arbeitet in Prag und vertritt mehrere Mandanten in solchen Fällen. Meistens ersuchen die Nachfahren der geflüchteten jüdischen Männer und Frauen um die deutsche oder österreichische Staatsbürgerschaft – je nachdem, in welcher Gemeinde sie vor dem Krieg zu Hause waren. »Allein ich selbst arbeite allerdings mit zwei tschechischen Fällen«, sagt Stephan Heidenhain und berichtet, dass eine der Familien, die er vertritt, nach den vielen Grenzveränderungen des 20. Jahrhunderts nun sogar in rumänische Zuständigkeit fällt. Häufig sind zwar aufwendige Recherchen nötig, um alle Unterlagen zu finden, aber in den meisten Fällen erkennen dann die Behörden den Anspruch an – zumindest in Deutschland und Österreich.

UMBRÜCHE Anders ist es im tschechoslowakischen Fall von Danby Bloch. In der Familiengeschichte seines Vaters spiegelt sich eine Zeit voller Umbrüche: Als er 1902 geboren wurde, war er Bürger des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs. Seine Familie lebte in Nordböhmen, damals eine wohlhabende Region mit prosperierenden Industriebetrieben.

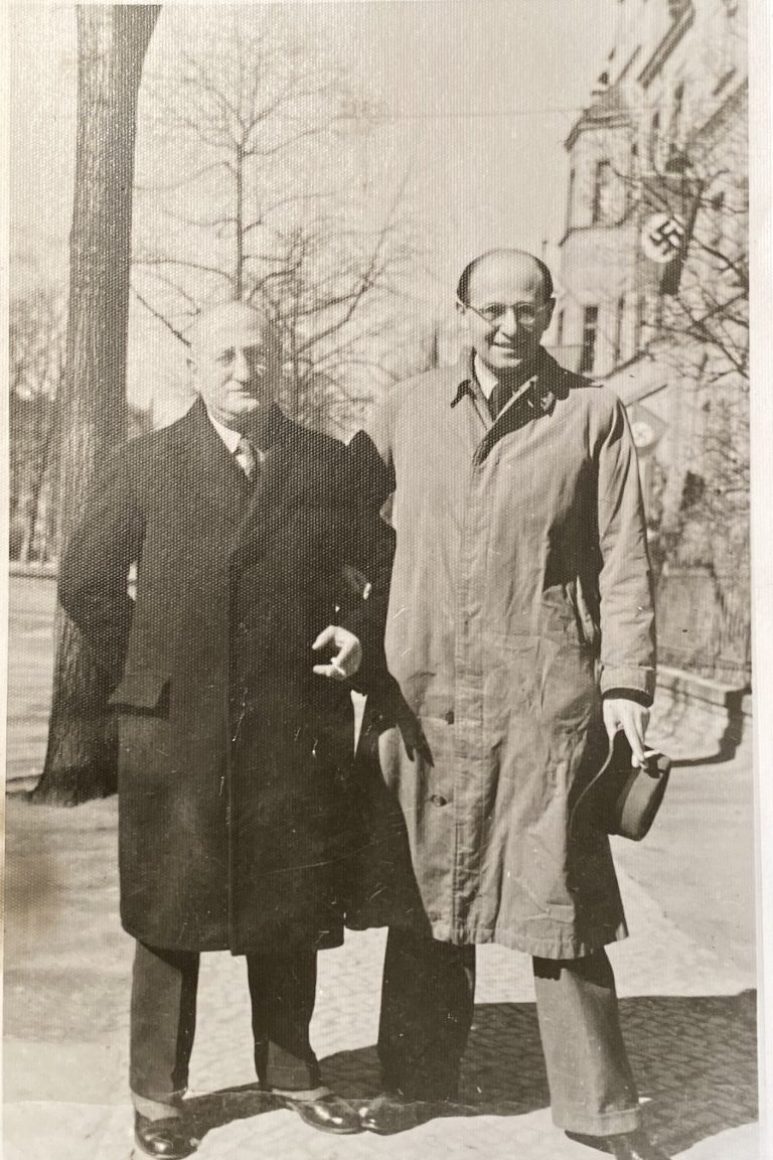

1918 wurde die Tschechoslowakei als eigenständige Republik gegründet, und in einer Volkszählung erfasste man damals auch die sogenannte Nationalität. Es ist eine andere Kategorie als die Staatsangehörigkeit, und weil die Blochs zu Hause Deutsch sprachen und es »jüdisch« nicht als eigene Kategorie gab, bezeichneten sie sich auf den Bögen als deutsch – deutschsprachige Tschechoslowaken.

Moshe Rudolf Bloch studierte Chemie. Er promovierte in Basel, forschte in Karlsruhe im Bereich der Kristallographie und nahm dann einen Job in England an. »Er fühlte sich immer als Europäer«, sagt sein Sohn Danby heute im Rückblick. »Und sicher war er stolz, Tscheche zu sein. Das Land war damals das demokratischste, modernste, fortschrittlichste Land in Mitteleuropa.«

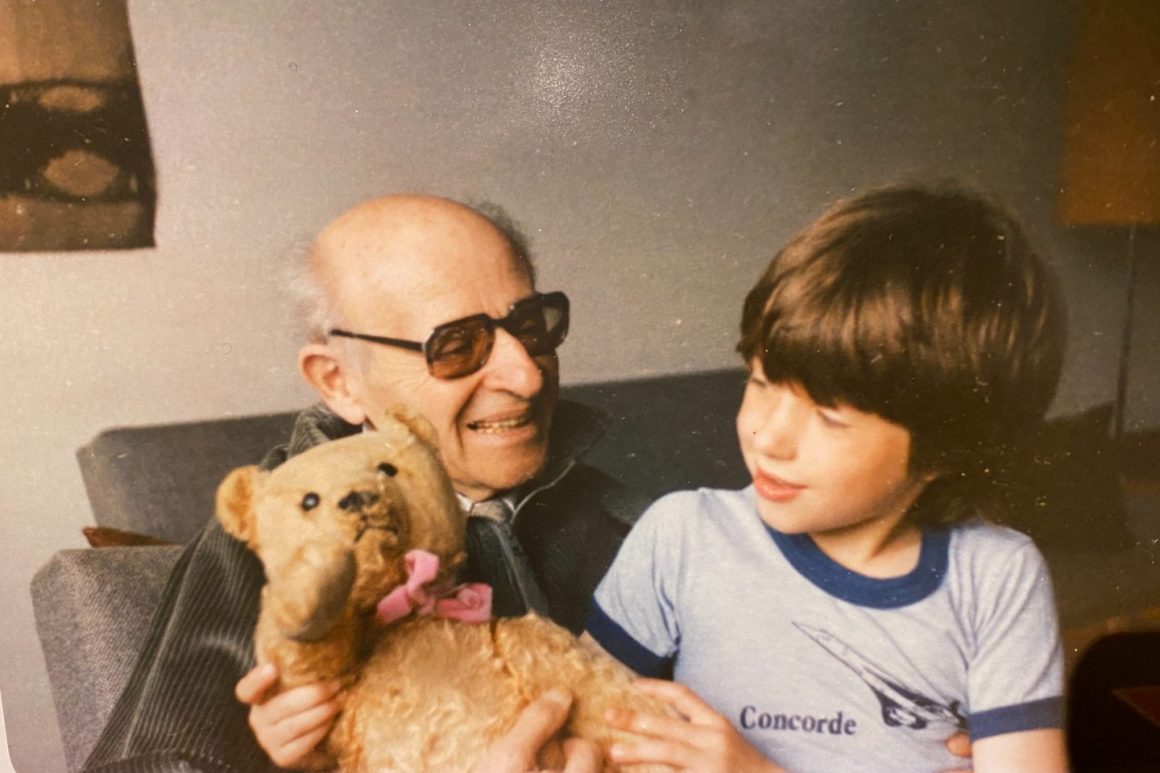

In England lernte Moshe Rudolf Bloch seine Frau kennen und ging schließlich ins britische Mandatsgebiet Palästina. Ende 1945 kam sein Sohn Danby zur Welt, die Familie siedelte nach England über. Der Krieg war zu Ende.

Eigentlich hätte Moshe Rudolf Bloch damals in Nordböhmen einen Antrag stellen müssen, wegen Nazi-Verfolgung von den Beneš-Dekreten ausgenommen zu werden. Die Frist lief nur ein paar Monate, aber in den unmittelbaren Nachkriegswirren und weit weg vom Geburtsort hatte Rudolf Bloch vermutlich andere Sorgen.

DEUTSCHSPRACHIG Anwalt Stephan Heidenhain räumt ein, dass sich die tschechische Behörde – »wenn sie ganz schematisch vorgeht« – tatsächlich auf die Beneš-Dekrete zurückziehen könne. »Dabei war das natürlich 1945 und 1946 nicht unbedingt ein Rechtsstaat, und es war vielleicht auch nicht empfehlenswert, damals als Deutschsprachiger auf das Amt zu gehen und dort Zweifel daran anzumelden, was Präsident Beneš dekretiert hatte«, sagt er.

Wie viele ähnlich gelagerte Fälle es in Tschechien gibt, ist nicht bekannt. Das liegt auch daran, dass sie nicht zentral erfasst werden; für die Wiedererlangung der Staatsangehörigkeit sind in erster Linie die lokalen Behörden zuständig.

Für Danby Bloch ist das Vorgehen der Behörden unverständlich. Er stellt jetzt nach mehr als 75 Jahren jenen Antrag, den sein Vater damals nicht gestellt hatte – den Antrag, seine Familie von den Beneš-Dekreten auszunehmen. »Es ist einfach unfair, ein Gesetz auf uns anzuwenden, dessen einzige Rechtfertigung war, Nazis loszuwerden«, sagt er – und sieht darin, wie die tschechischen Behörden jetzt im 21. Jahrhundert auf seinen Antrag reagieren werden, eine Art Lackmustest für die Gegenwart.