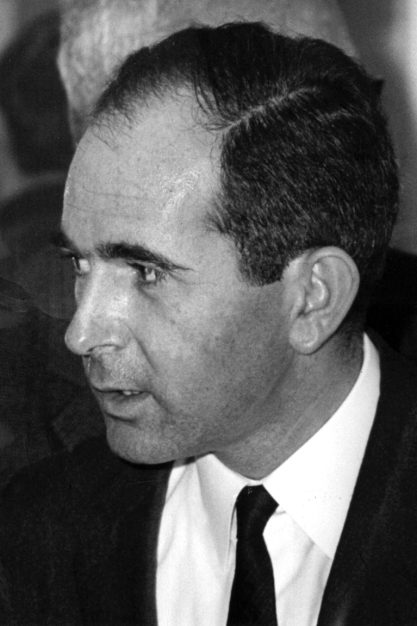

Als Ernst Tugendhat 1992 seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin hielt, bevor er nach Santiago de Chile übersiedelte, wählte er als Thema noch einmal seine Auseinandersetzung mit dem Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, der ihn schon in seiner Habilitation beschäftigt hatte.

Er pointierte seine Kritik an Husserl und Heidegger sogar noch schärfer: Ein Wahrheitsbegriff, der wie bei Husserl und Heidegger unterstelle, die Wahrheit scheine dem Philosophen aus sich selbst heraus auf, sei unhaltbar. Die phänomenologische Unterstellung, Wahrheit ‚zeige sich‘ in der »Wesensschau«, sozusagen visuell, in ihrer »Unverborgenheit« (Heideggers Übersetzung des griechischen Aletheia) dem ‚Blick‘ des Philosophen, sei völlig verfehlt.

Zutreffen Wahrheit sieht man nicht. Wahrheit und Verständigung über Wahrheit, so Tugendhat, gibt es nur in der Sprache, in propositionalen Sätzen, deren Richtigkeit und Zutreffen man überprüfen, infrage stellen oder diskutieren kann. Darum habe er sich seit den 1970er-Jahren der analytischen Sprachphilosophie und formalen Semantik zugewandt.

Und dann überraschte der berühmte Philosophieprofessor Tugendhat die Zuhörer mit dem Geständnis, dass er es bedauere, als junger Student 1949 nach Deutschland zurückgekehrt zu sein und bei Martin Heidegger in Freiburg studiert zu haben. Philosophisch war das ein Irrweg.

Erstaunen.

Die Rückkehr nach Deutschland 1949 zum Studium bei Heidegger war ein Fehler, nicht weil Heidegger Nazi gewesen war und als Rektor der Universität Freiburg 1933 die jüdischen Professoren entlassen hatte. Sie war nicht ein Fehler, weil der 1930 geborene Ernst Tugendhat als Jude 1938 mit seinen Eltern Brünn und die berühmte Villa Tugendhat verlassen musste, in der er als Kind spielte, und über die Schweiz schließlich nach Venezuela emigrierte, nicht weil die Deutschen seinen Großvater und andere Familienmitglieder ermordet hatten. Darüber sagte er kein Wort.

Cambridge Nein, für Tugendhat war Heideggers Philosophie ein philosophischer Irrweg. Dessen Antisemitismus hat ihn nicht wirklich interessiert. Besser, er hätte nicht als 15-Jähriger in Venezuela fasziniert Sein und Zeit gelesen und wäre 1949 gleich zu Wittgenstein nach Cambridge studieren gegangen. Denn Wittgenstein wurde dann seit den 1970er-Jahren der wichtige philosophische Anreger des Philosophieprofessors Ernst Tugendhat, als Tugendhat mit seinen Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie (1976) eines der bahnbrechenden deutschsprachigen Standardwerke auf diesem Feld vorlegte, das nicht nur ein Abklatsch der anglophonen analytischen Philosophie war.

Sein Judesein dagegen war für den Philosophen Ernst Tugendhat gerade philosophisch niemals von Belang. In der Philosophie geht es immer um allgemeine Wahrheiten, so seine Überzeugung, nicht um Partikulares wie das Judentum. Deswegen interessierte er sich auch in keiner Weise für jüdische Philosophie. Die Tora und ihre Gebote waren partikular, eine philosophische Ethik ist immer universal. Deswegen spielte sie in Tugendhats Versuchen der Grundlegung einer sprachanalytisch reflektierten Ethik und Ethikbegründung wie Probleme der Ethik (1984) oder Ethik und Politik (1992) keinerlei Rolle.

Aristoteles war ihm näher als Abraham, das stand schon seit seiner Aristoteles-Dissertation Ti katà tinos (1958) fest. Wer an der FU Berlin Aristoteles studieren wollte, konnte das bei Ernst Tugendhat tun: Freitagmorgens um 8 Uhr wurde die Metaphysik im griechischen Originaltext analysiert. Es waren trotzdem 20 Studenten da, die einmal einen echten Philosophen bei der Arbeit erleben konnten.

Nuklearpazifismus Ernst Tugendhat hat sein Judesein auch politisch niemals zum Thema gemacht. Weder beim Kampf gegen die Nachrüstung Anfang der 1980er- Jahre oder bei seinem Bekenntnis zu einem »Nuklearpazifismus«; noch kaum, wenn er publizistisch die »völkerrechtswidrige israelische Annexions-, Besatzungs- und Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten« kritisierte. Das tat er nicht zuerst als Jude, sondern als Philosoph und Schirmherr der Gesellschaft für bedrohte Völker. Sein philosophische Haltung war die, welche der Maskil David Friedländer einmal klassisch formuliert hat: Mensch sein ist wichtiger als Jude sein. Das prägte noch seine späten Arbeiten zu Anthropologie und Mystik.

Tugendhat hat seine letzten Lebensjahre wieder in Freiburg verbracht und ist dort am 13.3.2023 mit 93 Jahren gestorben.