Vor 30 oder 40 Jahren hätte die Reaktion auf das neue Museum, das vor zwei Monaten in Philadelphia seine Tore geöffnet hat, unter amerikanischen Juden wahrscheinlich so geklungen: »Muss das sein, ist das Ganze nicht ein bisschen, Pardon, großkotzig? Und wenn schon ein Museum, ist es klug, es im Herzen der Stadt zu bauen, gleich neben der heiligen Halle, wo nach der Unabhängigkeitserklärung der amerikanische Kongress getagt hat? Können wir uns leisten, dermaßen sichtbar zu sein?« Oder in der Sprache der Alten Welt: »Wird dieses Haus nicht Risches machen?«

Ein Gradmesser des Selbstbewusstseins, das amerikanische Juden mittlerweile erlangt haben, ist folgender Umstand: Weder vor noch nach der Eröffnung des National Museum of American Jewish History hat auch nur eine einzige jüdische Stimme so gesprochen. Dabei ist das Haus wirklich nicht zu übersehen: ein fünfstöckiger moderner Bau, in noblem Grau gehalten und von außen mit Glasplatten verkleidet. Von hier zu der historischen Ziegelhalle, in der Amerikas Unabhängigkeit ausgerufen wurde, braucht man wirklich nur ein paar Schritte. So weit sind Amerikas Juden also gekommen: Sie befinden sich in der Mitte der amerikanischen Gesellschaft, sozusagen Aug in Aug mit George Washington.

Das Museum, das der Architekt James Polshek entworfen hat, ist hell, weit, luftig – kein expressionistisches Spukschloss wie der misslungene Libeskind-Bau in Berlin, sondern eine schöne, transparente, offene Struktur. Die Ausstellung ist chronologisch geordnet: ganz oben die Zeit von den Anfängen bis 1880, also bis zum Beginn der Einwanderung aus Osteuropa, im Stockwerk darunter dann die Epoche vom Ersten Weltkrieg bis 1945, im Erdgeschoss schließlich die 50er-Jahre und die Gegenwart.

Panoptikum Die Sammlung ist – wieder im Unterschied zum Jüdischen Museum Berlin – kein eklektisches Sammelsurium, sondern ein didaktisch klug komponiertes Panoptikum. Eines der hübschesten Ausstellungsstücke im Obergeschoss: ein Planwagen, wie ihn im 19. Jahrhundert tausende Familien benutzten, um gen Westen zu rollen. Unter ihnen befanden sich auch viele Juden aus Bayern, Franken und Württemberg, die in der Neuen Welt – fern von Nahrungsnot und Antisemitismus – eine Heimat suchten.

Hochinteressant auch der Abschnitt über den amerikanischen Bürgerkrieg. Anders als die christlichen Gemeinden, die sich in nördliche und südliche Kirchen aufspalteten (berühmtes Beispiel: die Southern Baptists), blieben die Juden zusammen. Sie erlebten den Bürgerkrieg als blutige Familienfehde.

Die meisten kämpften zwar für die Union, aber es steckten auch Söhne Israels in der grauen Uniform der Konföderierten. Judah P. Benjamin, der Außenminister der Confederacy, war ein sefardischer Jude aus der Karibik. Es gab Rabbiner, die gegen die Sünde der Sklaverei wetterten, und andere, die sie mit der hebräischen Bibel in der Hand als gottgewollt bezeichneten.

Gesprächsfetzen Die Geschichte, die im Stockwerk darunter erzählt wird, ist leider längst zum sentimentalen Klischee geronnen: Die Ankunft mit dem Einwandererschiff auf Ellis Island, die oft demütigenden Kontrollen bei der Einreise, die überfüllten Wohnungen in der Lower East Side. Aber wie charmant wird diese Geschichte hier dargeboten – mit Gesprächsfetzen im Jargon der Alten Welt, die aus Lautsprechern dringen. Aus dem Nebenraum dringt allerdings schon die brüllende Stentorstimme Hitlers.

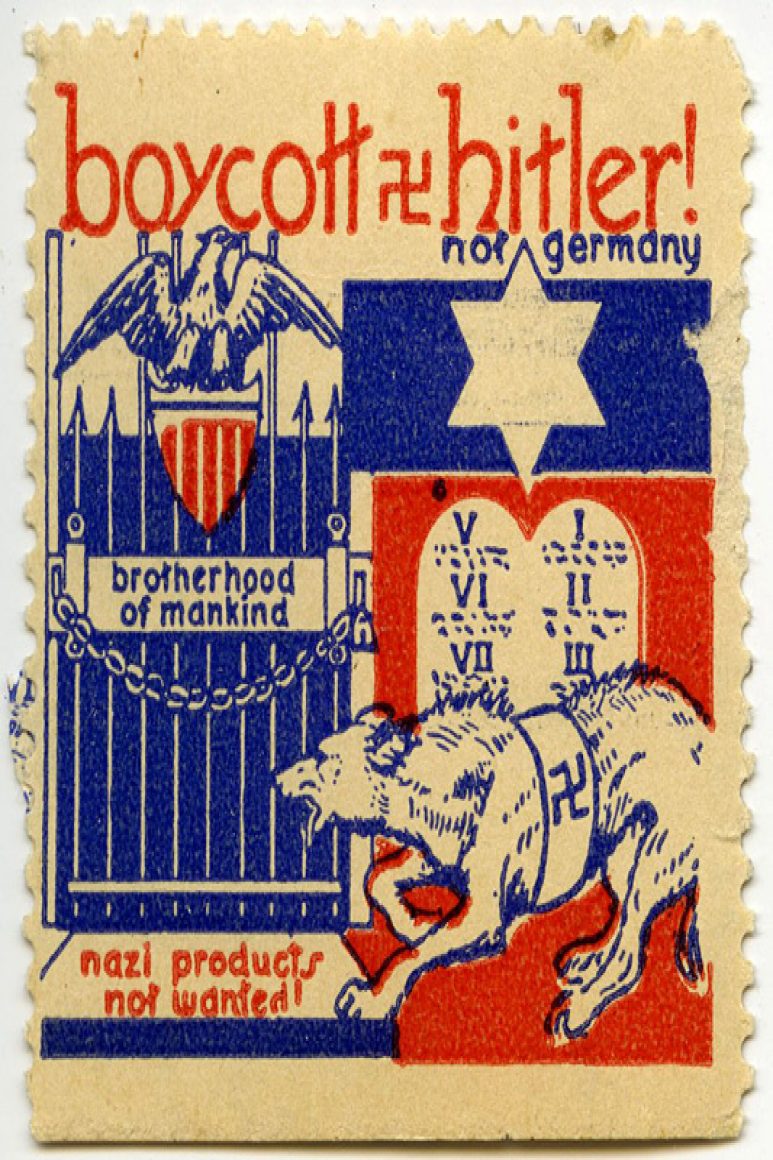

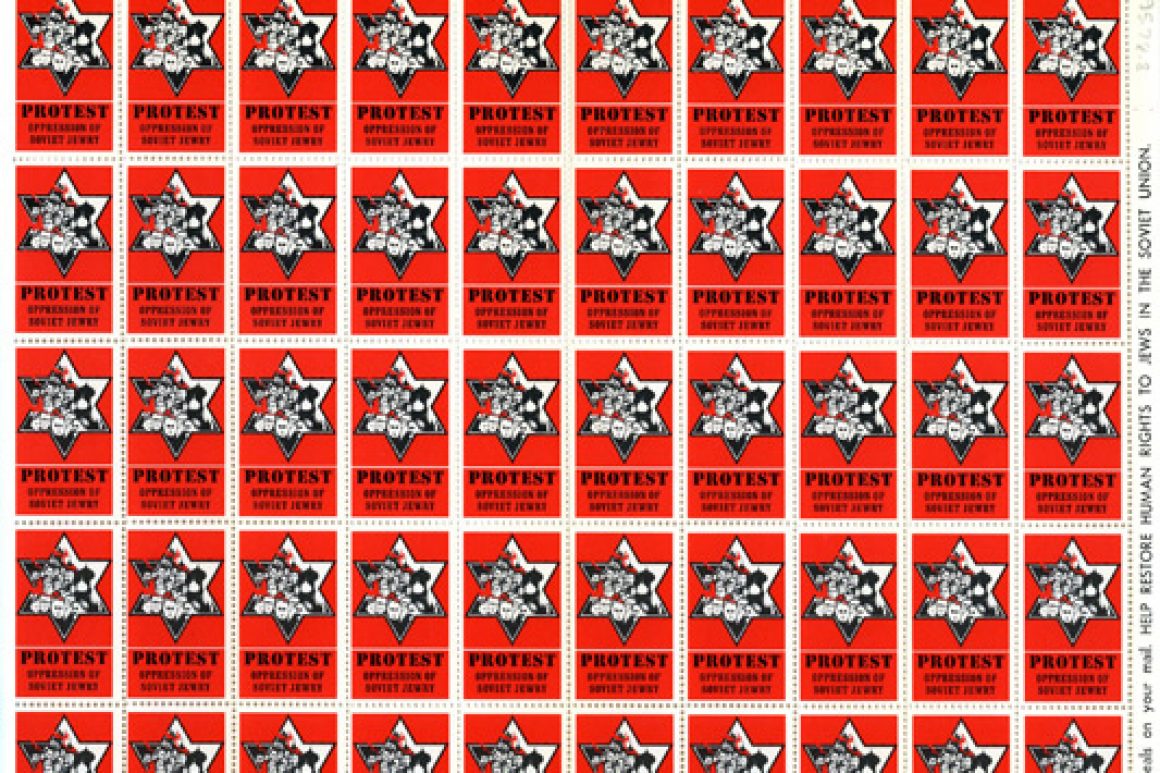

Und hier findet der Besucher die größte Lücke, das einzige Manko der Ausstellung: Wir bekommen zwar das berühmte Telegramm zu sehen, mit dem Rabbiner Stephen S. Wise das amerikanische Außenministerium auf den Genozid an den europäischen Juden aufmerksam machte – ein Telegramm, das ohne Antwort blieb –, aber wir sehen beinahe nichts von der unrühmlichen Rolle, die amerikanisch-jüdische Organisationen (etwa das American-Jewish Committee) damals spielten. Sie blieben lieber brav und leise, statt lautstark zu protestieren.

Eine Schauwand, die Schlagzeilen der jüdischen Tagespresse in Amerika von 1942 mit Fotos von dem kontrastiert hätte, was damals in Polen, Russland und der Ukraine geschah, könnte hier manches illusionsverklebte Auge öffnen.

Telegramm Im Zentrum der Abteilung im Erdgeschoss steht nicht die Gründung des Staates Israel, sondern die Bürgerrechtsbewegung. Die amerikanischen Juden sind zu Recht stolz darauf, dass sie einen überproportional großen Anteil an ihr hatten. Wir können den Entwurf eines Telegramms bewundern, das Abraham Joshua Heschel Anfang der 60er-Jahre an Präsident Kennedy schickte. Die Kirchen und Synagogen hätten allesamt versagt, schrieb Heschel: »Wir können nicht zu Gott beten, solange wir fortfahren, die Neger zu unterdrücken.«

Daneben hängt eine mit Maschine geschriebene Einladung zu einem Sederabend am Riverside Drive. Adressat: Martin Luther King. Er hätte daran teilgenommen, wäre er nicht von einem Rassisten in Memphis ermordet worden. Mit einer riesigen Installation werden wir ferner sanft darauf gestoßen, dass auch die Frauenbewegung in Amerika stark jüdisch geprägt war – Namen wie Betty Friedan und Gloria Steinem stehen dafür.

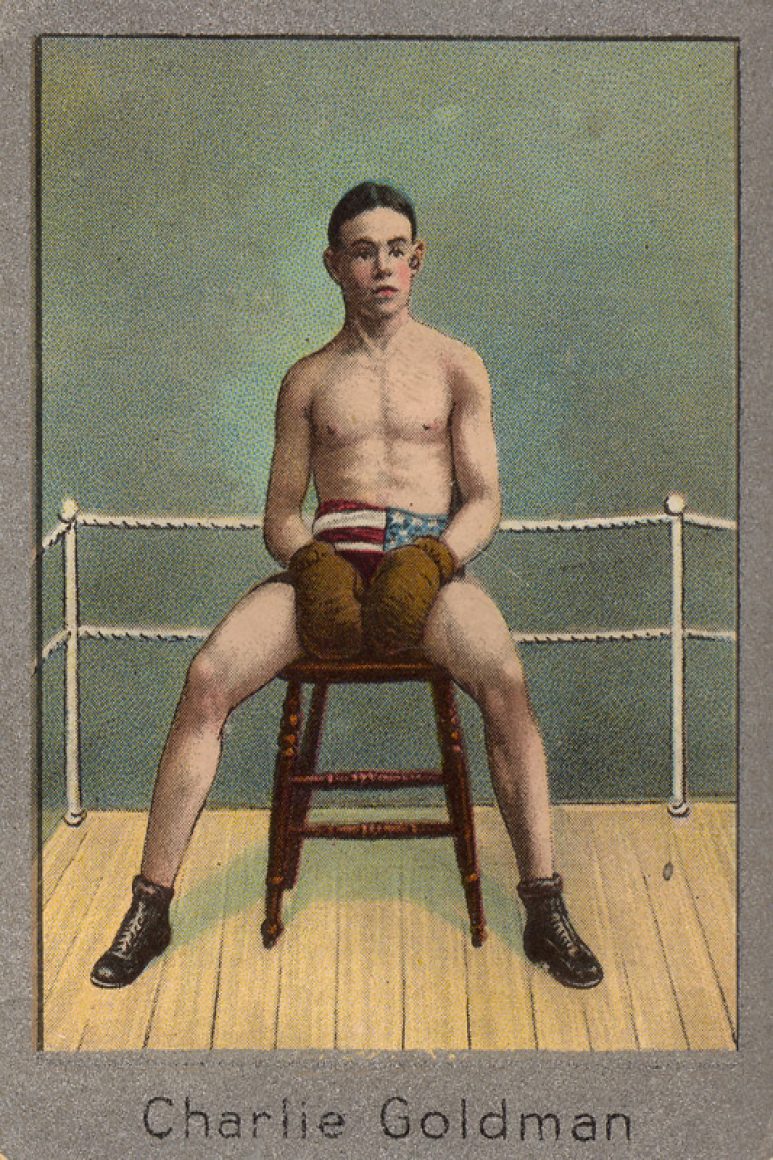

Den besten Teil der Ausstellung findet der Besucher unten im Foyer. Dort werden auf zwei Leinwänden im Dreiminutentakt die Biografien von Juden zusammengefasst, die es in Amerika zu etwas gebracht haben – von Albert Einstein bis zu Mordecai Kaplan, von Barbra Streisand bis zu Golda Meir. Wer es noch nicht verstanden hat, der begreift spätestens hier: Die Geschichte der amerikanischen Juden ist eine donnernde Erfolgsgeschichte. Man kann sie von der übrigen amerikanischen Geschichte überhaupt nicht trennen.

Denken wir noch einmal an das deutlichste Symbol dafür: den Planwagen, mit dem die jüdische Familie aus Fürth oder Bamberg in den Wilden Westen fuhr. Der Ausstellungsbesucher aus Übersee muss einen Moment lang Tränen zurückbeißen; aus reinem, purem, gewissenlosem, nicht zu besänftigendem Neid.

www.nmajh.org