Die Stadt Buenos Aires wird eine wichtige U-Bahn-Station zu Ehren von Raquel Liberman umbenennen, jener Jüdin, die eine entscheidende Rolle bei der Zerschlagung eines berüchtigten argentinisch-jüdischen Zuhälterrings und bei der Ächtung der Prostitution im Lande spielte.

Wie die argentinische Tageszeitung »La Nación« kürzlich berichtete, wird der Bahnhof Callao im Stadtteil Recoleta im Norden der argentinischen Hauptstadt demnächst den Namen »Callao – Raquel Liberman« tragen. Auf Tafeln soll die Geschichte der Einwanderin und Sexarbeiterin erzählt werden, die sich gegen das als Zwi Migdal bekannte jüdische Netzwerk der organisierten Kriminalität zur Wehr setzte.

»Verschiedene historische Untersuchungen haben das Leben von Raquel Liberman aufgezeigt, die Opfer von Betrug und Prostitution wurde und sich mit ihrem Mut dem mächtigsten Netzwerk des Frauenhandels in Argentinien entgegenstellte«, sagt Patricia Vischi, Präsidentin des Gesundheitsausschusses und Abgeordnete der Stadt Buenos Aires, die sich maßgeblich für die Umbenennung der U-Bahn-Station eingesetzt hat. »Raquel Libermans Vermächtnis sollte geehrt werden. Die U-Bahn-Station Callao liegt in einem Gebiet, in dem sie für kurze Zeit in Freiheit leben konnte.«

Die 1900 in der heutigen Ukraine geborene und in Polen aufgewachsene Liberman wanderte 1922 nach Argentinien ein. Sie kam mit zwei kleinen Kindern an und hoffte, ihren Mann, der vor ihnen eingewandert war, wiederzusehen und ein neues Leben zu beginnen. Doch als ihr Schiff in Buenos Aires anlegte, war ihr Mann bereits an Tuberkulose erkrankt. Er starb wenige Monate später.

Opfer des Zwi Migdal

Die junge Frau musste fortan allein für ihren Lebensunterhalt sorgen. Sie gab die Kinder in die Obhut von Bekannten und versuchte, in der jiddischsprachigen Gemeinde von Buenos Aires Arbeit zu finden. Dort wurde sie Opfer des Zwi Migdal, eines 1906 gegründeten jüdischen Netzwerks, das zwischen Polen und Südamerika operierte und junge Frauen in die Prostitution lockte.

Allein in Argentinien sollen mehrere Hundert Zwi-Migdal-Zuhälter etwa 2000 Bordelle betrieben haben. Das Hauptquartier in Buenos Aires lag in einer Synagoge, in der die Männer Jüdinnen heirateten und so an sich banden. Liberman arbeitete als eine von Tausenden jüdischer Prostituierter, die von der Gruppe kontrolliert wurden.

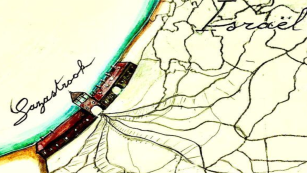

Der Frauenhandel zu Beginn des 20. Jahrhunderts war kein allein jüdisches Phänomen. Er gelangte im jüdischen Milieu jedoch zu einer besonderen Ausprägung. Viele verarmte Juden und Jüdinnen waren vor antisemitischen Pogromen aus Russland und der Ukraine nach Polen geflohen. Armut und Verzweiflung waren der Nährboden für die Masche der Zwi Migdal: Die Zuhälter reisten in die Schtetl Polens oder Ungarns und versprachen nicht selten minderjährigen Mädchen ein glückliches Leben in der Ferne und heirateten sie. Nach der Abreise wurden die Frauen zur Prostitution gezwungen. Viele von ihnen landeten in Brasilien oder Argentinien.

Körperliche Gewalt und Prostitution

Liberman sparte schließlich genug Geld, um sich von ihren Zuhältern freizukaufen, und eröffnete ein kleines Geschäft. Als die Männer von Zwi Migdal versuchten, sie mit körperlicher Gewalt wieder zur Prostitution zu zwingen, wandte sich Liberman Ende 1929 an die Polizei.

Vor ihr hatten das bereits zahlreiche andere Frauen getan, doch wurden sie nicht gehört. Ein Richter nahm sich Raquel Libermans an. In einem der größten Gerichtsverfahren Argentiniens wurde mehr als 400 Angeklagten der Zwi Migdal der Prozess gemacht; 108 wurden verurteilt, viele flohen ins Ausland. Der viel beachtete Prozess beendete das kriminelle Netzwerk 1935. Im selben Jahr verbot Argentinien die Prostitution. Dass das Geschäft der Zwi Migdal zerschlagen werden konnte, ist das Verdienst von Raquel Liberman.

Sie starb 1935 an Kehlkopfkrebs, kurz bevor sie nach Polen zurückkehren wollte. Im Jahr 2020 würdigte die Stadt Buenos Aires sie mit einer Gedenktafel im jüdischen Viertel Once in der Nähe des Bordells, in dem sie arbeitete. Auf dem Schild ist zu lesen: »Hier wurde Raquel Liberman (1900–1935) ausgebeutet. Ihr Kampf geht weiter.«