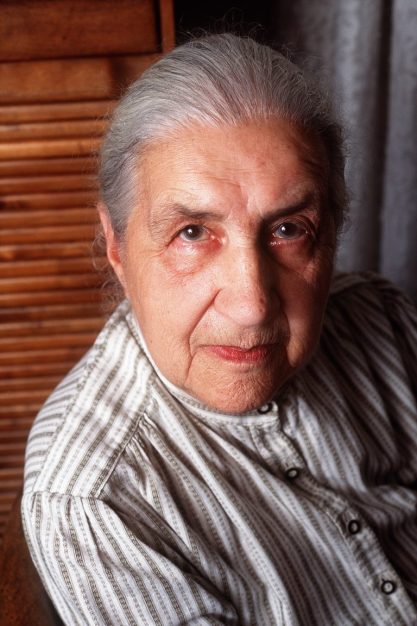

1981 veröffentlichte Jeanne Hersch ihre Schrift »Das philosophische Staunen. Einblicke in die Geschichte des Denkens«. Es ging ihr nicht darum, eine Philosophiegeschichte vorzulegen, die mit dem Topos des Staunens beim Übergang zwischen Mythos und Logos ansetzt. Das Staunen verweist bei ihr vielmehr ins Zentrum des Menschseins und in das eigene Denken und Wirken der Philosophin. Ihr ging es stets darum, die schöpferische Fähigkeit des Staunens im Mitmenschen immer wieder zu wecken. In der Tat bildet das Staunen im Verbund mit der Verwunderung und der Begegnung mit dem Wunderbarem eine Art Perlschnur im Leben Jeanne Herschs ohne in Schwärmerei abzugleiten.

»Bund« als prägendes Vorbild

Die erste Perle hängt mit ihrer jüdischen Herkunft zusammen: Ihr Vater Liebmann Hersch stammte aus Litauen, die Mutter Liba Hersch-Lichtenbaum aus Polen. Beide engagierten sich in der sozialistischen Bewegung, die als Bund bezeichnet wurde. Als »Bundisten« kämpften sie gegen das zaristische Regime an, sie setzten sich für Freiheit und Gerechtigkeit ein, insbesondere für die Erhaltung der jiddischen Sprache und Kultur, und der Errichtung von Schulen und Theater.

Auf einer Tagung von 1983 gedachte Jeanne Hersch der jüdischen Opfer des Warschauer Aufstands im Ghetto und drückte ihre tiefe Bewunderung für die Errungenschaften des Bundes, auch unter widrigsten Umständen der Armut Bildung zu ermöglichen, was sie als junges Mädchen mit eigenen Augen auf Reisen nach Polen sah. Ein pädagogisches Ethos, das absolut prägend wurde für sie.

Jeanne Hersch war im traditionellen Verständnis nicht religiös, aber zutiefst fasziniert von der Unaussprechlichkeit des einen transzendenten Gottes.

1904 immigrierten die Eltern als Studierende nach Genf – in jene Stadt, in welcher Jeanne Hersch am 13. Juli 1910 geboren wurde und wo in den schlimmen Jahren nationalsozialistischer Verfolgung Bundisten bei der Familie Zuflucht fanden.

Dass der Bund für sie zu einem Vorbild wurde, führt Jeanne Hersch in ihrem klugen wie berührenden Essay »Mein Judentum« an. Auch hier gilt ihre Erinnerung den ermordeten Bundisten, die sich nicht über die Religion definierten, sondern durch den Kampf für Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Jeanne Hersch war im traditionellen Verständnis nicht religiös, aber zutiefst fasziniert von der Unaussprechlichkeit des einen transzendenten Gottes. Sie war selbst weder Bundistin noch wollte sie sich im eindeutigen Sinne religiöser Zugehörigkeit dem abrahamitischen Bund verpflichten. Aber die ambige Qualität des jüdischen Glaubens bedeutete ihr – mit ihren Worten – ein »leuchtendes Fragezeichen«.

Semantik der Treue

Diese Perle leuchtet umso mehr, wenn der hebräische Ausdruck אמונה (Emuna) beachtet wird, der als Glaube wiedergeben und allzu schnell als Gegensatz zu Wissen aufgefasst wird. Das darin etymologisch bekannte »Amen« verweist aber tiefliegender, insbesondere in der Verbform, auf ein beglaubigendes Vertrauen: als Treue. Und darin (ver)barg Hersch ihr Selbstverständnis in ihrem Jüdischsein: Indem sie dieses mit einer paradoxen Spielart von Treue in Verbindung brachte, was zwischen Unbestimmtheit und Entschlossenheit oszilliert.

Dazu leitete sie eine eigentümliche, mithin aber hochinteressante Auffassung zum Judentum ab: »Und trotzdem gibt es jene zerbrechliche und vielleicht doch unzerstörbare Kette derer, die nicht feststellen, sondern bestätigen und entscheiden, aus einer eigentümlichen unbestimmten, entschlossenen Treue heraus: ‚Ich bin ein Mensch. Mein Vater hat es mir gesagt.‘ - ‚Mein Vater hat es mir gesagt: Ich bin ein Jude.‘ Was heißt das? Der Mensch ist hier nicht einfach eine Tiergattung, der Jude auch keine Rasse, kein kulturelles Faktum. (...) Eine Art und Weise dem Irdischen leidenschaftlich zu gehören, und doch nie ganz. Ein Auf-der-Schwelle-Leben.«

Daraus wird sich eine Art philosophischer Bund speisen, der ihr Werk in zweifacher Hinsicht elementar prägt: Zum einen als politische Denkerin, die gegen totalitäre und ideologische Tendenzen anschreibt, zum anderen als existenzielle Denkerin gelebter Freiheit und Verantwortung. Die gemeinsame Verbindung entsteht durch das wachsame Bewusstsein.

Begegnung mit Karl Jaspers

Im Sommersemester 1929 absolvierte Hersch ein Auslandssemester in Heidelberg, um ihre Deutschkenntnisse in ihrem Studium der Literaturwissenschaften zu verbessern. Als sie von einer Kommilitonin auf die Hegel-Vorlesung von Jaspers aufmerksam gemacht wurde, kam es nun im existenziellen Sinne zu einer Schwellen-Situation: Sie besuchte tatsächlich die Veranstaltung und wusste sofort – wie sie im Gespräch mit Gabrielle und Alfred Dufour ausführt – »dass da etwas war, was ich verstehen musste. Was das war, wusste ich nicht.«

Während sie die literarischen Studien über Henri Bergson abschloß, studierte sie Philosophie, unter anderem mit einem zusätzlichen Semester bei Jaspers in Heidelberg, woraus eine lebenslange Freundschaft hervorging. 1935 wurde ihr erstes Buch »L’illusion philosophique« gleich mit dem Prix Amiel ausgezeichnet. Karl Jaspers schrieb zur deutschen Übersetzung das Geleitwort. Hersch ihrerseits setzte sich in ihrem sechsten und letzten Schlusskapitel intensiv mit der Philosophie von Jaspers auseinander, dessen Denken ihr die »Möglichkeiten eines philosophischen Bewusstseins« eröffneten.

Kritik gegen Heidegger

Wenn auch nicht explizit genannt, so ist aus dem Kontext der Zeit klar, dass sich Jeanne Herschs polemische Spitze gegen Martin Heidegger richtet. 1933 verbrachte sie, gegen den Willen ihrer Eltern, das Sommersemester an der Universität Freiburg. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Edmund Husserl als Rektor mit jüdischer Abstammung seines Amtes enthoben – und durch seinen ehemaligen Schüler Heidegger ersetzt. Insofern lässt sich die philosophische Desillusionierung im Kontext des totalitären Regimes mehr als erahnen.

Die unterschiedlichen Begegnungen mit Jaspers und Heidegger konstellierten sozusagen Jeanne Herschs Denkweg: Mit Jaspers verdichten sich die Möglichkeiten des philosophischen Bewusstseins zu einem philosophischen Glauben. Dies auf die Gefahr hin, sich in und durch die absolute Bindung sich existenziell auszusetzen, wie Hersch exemplarisch im Essay »Sinn für den Sinn« ausführt.

Eigene Freiheit wecken

In einer tatsachen- und informationsversessenen Zeit gibt uns Jeanne Hersch zu bedenken, dass Sinnstiftung nicht gegeben ist, und entsprechend weder durch ein System noch durch eine Ideologie vorgegeben wird. Den Sinn für diesen Sinn scheint der Lehrer Jaspers in ihr, der Schülerin, geweckt zu haben. Dies bildet erneut das pädagogische Ethos, das Hersch selbst in ihrer über zwanzigjährigen Tätigkeit als Lehrerin an einem Genfer Gymnasium umsetzt. Das perlende Moment bildet jenes staunenswerte Motiv, das sie so sehr verinnerlicht hat: in der Schwebe zu sein. Diese Schwebe von Jaspers und die Schwelle Herschs koinzidieren und markieren ein dynamisches Denken in Übergängen: als transzendierendes Denken in Richtung der Exteriorität – um im Schüler den Sinn für seine eigene Freiheit zu wecken.

Die Beziehung zum Anderen geht der faktischen Identität voraus. Mehr noch: Diese Beziehung schafft erst Identität. Was hier biblisch präfiguriert wird, erinnert sehr stark an Martin Bubers Dialogphilosophie – und entspricht dem Denken und der Haltung von Jeanne Hersch, die als Jüdin das Motiv der Treue auf ihre Weise umformt. Ihr Aufbruch bewegt sich eben auch auf der Schwelle zu Karl Jaspers und führt zu einem ihrer eigenen Art entsprechenden philosophischen Bund.

Menschenrechte in der Schwebe halten

Zwischen 1966 und1968 wirkte Jeanne Hersch als Direktorin der Abteilung Philosophie der Unesco und veröffentlichte in deren Auftrag 1968 eine umfangreiche weltumspannende Textsammlung zum Thema Freiheit und Menschenrechte. In diesem Rahmen entwickelte sie einige Texte, die in eine Philosophie der Menschenrechte mündeten. Sie warnte eindringlich vor der Naivität, die Menschenrechte als gesicherten Besitz zu betrachten, die es gemäß dem internationalen Recht anzuwenden gälte.

Die Würde des Menschen geht mit einem demokratietheoretischen Postulat einher.

Die Menschenrechte – und damit verbunden die Menschenwürde – gehören nicht der Welt der Tatsachen an, weil der Mensch an sich keine Naturtatsache darstellt. Zur Natur des Menschen gehört wesensmäßig seine Freiheit, »und zwar nicht als natürliche Tatsache, sondern als Aufgabe, Anspruch oder Berufung«.

Die Würde des Menschen geht mit einem demokratietheoretischen Postulat einher, verschränkt sich aber gleichzeitig mit dem existenziellen Akt, diesen Wert zu erschaffen. In ihrem Aufsatz »Die Allgemeingültigkeit der Menschrechte – eine Herausforderung für die Welt von morgen« vertieft sie philosophisch, was es bedeutet, in Würde ein Mensch zu sein. »Es ist diese innere, potentielle Kraft, die keinem Menschen abgesprochen werden kann, ohne daß er entmenschlicht und auf ein Objekt reduziert würde. Sie ist es, die der Erklärung ihre weltweite Bedeutung verleiht. […] Diese Möglichkeit und Bestimmung lässt sich durch keine empirische Gegebenheit ausschließen, niemand kann darauf verzichten, solange in ihm noch ein Hauch Leben ist, und ohne sie ist der Mensch kein lebendiger Mensch mehr.«