Raisa Majstrenko, die letzte Überlebende des Massakers von Babyn Jar, war gerade drei Jahre alt geworden, als die Wehrmacht im September 1941 die Ukraine überfiel, Kiew besetzte und wenig später alle Juden der Stadt aufforderte, sich an einer Straßenkreuzung im Westen zu versammeln.

Die deutschen Besatzer erzählten den Juden, sie würden umgesiedelt, weshalb jeder von ihnen verpflichtet wurde, all seine Dokumente und Wertsachen mitzubringen. Wie so viele andere glaubten anfangs auch Raisa Majstrenkos Eltern die Lüge. Sie hofften, an Jom Kippur werde ihnen kein Leid geschehen.

schlucht Stattdessen zwangen die Deutschen die ahnungslosen Menschen auf das Gelände des damaligen jüdischen Friedhofs, in die Schlucht von Babyn Jar. Dort befahlen sie den Gefangenen, sich nackt auf den Boden zu legen, und erschossen sie.

Babys, Kinder, Frauen, Männer, Greise. Ganze Familien.

Insgesamt 33.771 Menschen in zwei Tagen. Für die Mörder gab es als »Belohnung« zusätzliche Rationen Schnaps.

Auch Raisa Majstrenkos Mutter fiel den Erschießungen zum Opfer. Der 29. September 1941 sollte der Tag werden, an dem das Mädchen seine Mutter zum letzten Mal sah. Die Dreijährige selbst überlebte nur durch viel Glück und den Mut ihrer Großmutter.

bericht Babyn Jar – »der Inbegriff des Schreckens«, wie Historiker heute jene zwei Tage in der sogenannten Altweiberschlucht von Kiew bezeichnen – gilt seitdem als das größte Massengrab in Europa. Dina Pronitschewa, die wie Raisa Majstrenko als eine der ganz wenigen Juden das Massaker ebenfalls überlebte, schilderte die Gräueltaten später wie folgt:

»Die zusammengetriebenen Juden mussten sich bäuchlings auf die Leichen der schon Ermordeten legen und auf die Schüsse warten, die von oben kamen. Dann kam die nächste Gruppe. 36 Stunden lang kamen Juden und starben. Vielleicht waren die Menschen im Sterben und im Tod gleich, aber jeder war anders bis zum letzten Moment, jeder hatte andere Gedanken und Vorahnungen, bis alles klar war, und dann wurde alles schwarz. Manche Menschen starben mit dem Gedanken an andere, wie die Mutter der schönen fünfzehnjährigen Sara, die bat, gemeinsam mit ihrer Tochter erschossen zu werden. Hier war selbst zum Schluss noch eine Sorge: Wenn sie sah, wie ihre Tochter erschossen wurde, würde sie nicht sehen, wie sie vergewaltigt wurde. Eine nackte Mutter verbrachte ihre letzten Augenblicke damit, ihrem Säugling die Brust zu geben. Als das Baby lebendig in die Schlucht geworfen wurde, sprang sie hinterher.«

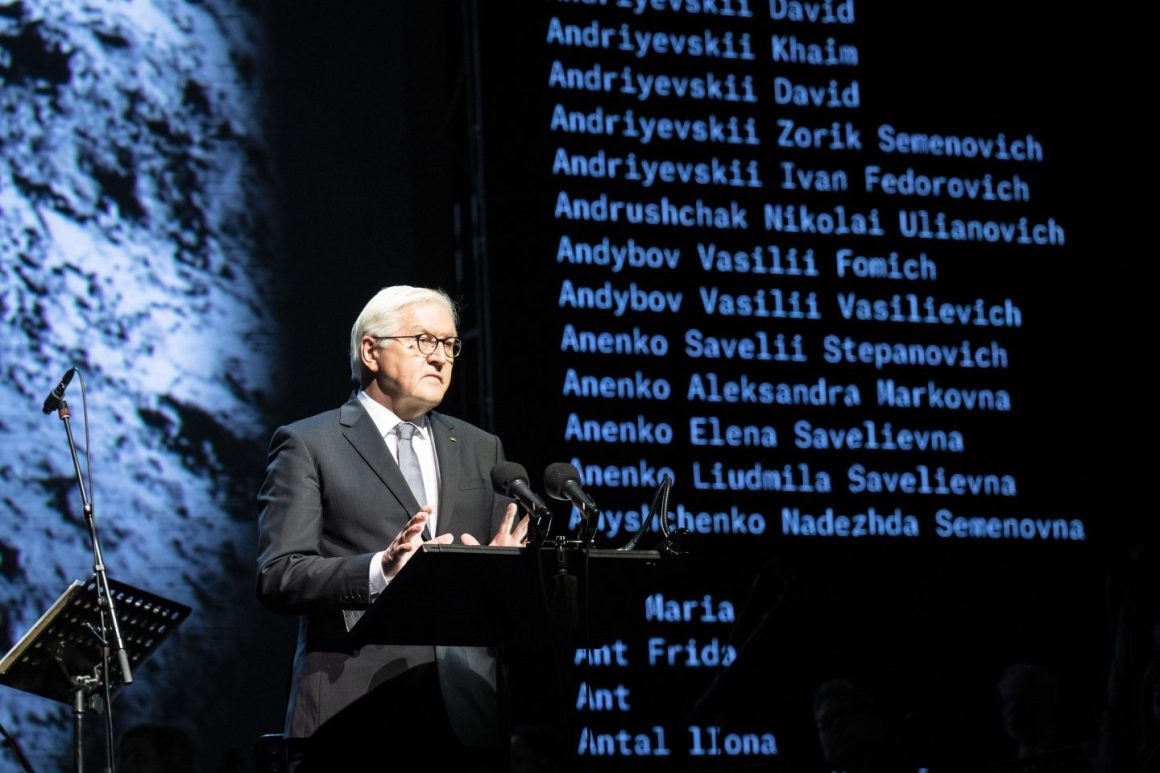

Genau 80 Jahre nach dem Massaker steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Anwesenheit von Raisa Majstrenko am Mittwoch vergangener Woche in der Gedenkstätte von Babyn Jar und versucht, Worte für das zu finden, für das es niemals Worte geben wird. »Das Leid an diesem Ort lässt uns verstummen«, betont Steinmeier. »Worte versagen vor dem Ausmaß der Grausamkeit und Brutalität.«

»Eine Mutter verbrachte ihre letzten Augenblicke damit, ihrem Säugling die Brust zu geben.«

Es ist dem Bundespräsidenten deutlich anzusehen, dass seine Rede in der Schlucht von Babyn Jar für ihn keine Rede wie jede andere ist, schon gar nicht ein Pflichtgedenken, dem sich ein deutsches Staatsoberhaupt zwar nicht entziehen kann, das nicht wenige Politiker aber eher routiniert und möglicherweise ohne größere innere Anteilnahme absolvieren. Immer wieder betont er, wie schwer es sei, als Deutscher und als Bundespräsident eine solche Reise nach Babyn Jar anzutreten: »Das Leid, das dieser Krieg brachte, wirkt bis heute fort, in so vielen Familien, in so vielen Dörfern und Städten der Ukraine«, hatte Steinmeier bereits vorab am Rande der Reise gesagt.

Zugleich machte Steinmeier deutlich, wie dankbar er sei, als deutscher Bundespräsident gemeinsam mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, und Israels Präsident Isaac Herzog an der Gedenkveranstaltung teilnehmen zu dürfen. »Ich empfinde tiefe Dankbarkeit für die Versöhnung, zu der Sie, lieber Präsident Selenskyj, zu der Sie, die Menschen in der Ukraine, zu der Sie, die Nachfahren der Opfer von damals, uns Deutschen die Hand gereicht haben. Versöhnung ist nichts, was man verlangen kann. Sie kann nur gewährt werden«, sagte Steinmeier an beide gewandt.

Als Bundespräsident stehe er vor den Nachkommen der Opfer und verneige sich in tiefer Trauer vor den Toten. Ohne den Namen der »Alternative für Deutschland« (AfD) explizit zu nennen, und doch implizit auch an jene Partei im Deutschen Bundestag gerichtet, die immer wieder die Schoa relativiert, das Holocaustmahnmal in Berlin als »Schande« bezeichnet und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert, stellte er klar: »Wir Deutsche wissen um unsere Verantwortung vor der Geschichte. Es ist eine Verantwortung, die keinen Schlussstrich kennt.«

bewusstsein Ein besonderes Anliegen war es Steinmeier, das betonte er bei dieser Reise immer wieder, verstärkt ins Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit zu rücken, dass die Schoa nicht erst in Konzentrationslagern wie Auschwitz begann, sondern bereits auf dem Feldzug Richtung Osten. Noch immer ist kaum bekannt, dass die Hälfte der Opfer des Holocaust in Osteuropa nicht in Lagern ermordet wurden, sondern direkt an ihrem Wohnort.

»Weit mehr als eine Million Juden fiel diesem Holocaust durch Kugeln in der Ukraine zum Opfer«, sagte Steinmeier – und fragte: »Wer in meinem Land, in Deutschland, weiß heute von diesem Holocaust durch Kugeln? Wer kennt sie, diese mit Blut getränkten Namen?« Die Ukraine sei, jedenfalls in Deutschland, auf der Landkarte der Erinnerung immer noch viel zu blass, viel zu schemenhaft verzeichnet. Die blinden Flecken der Erinnerung müssten endlich ausgeleuchtet werden.

russland Es ist dieser letzte Aspekt, der im Vorfeld von Steinmeiers Reise für einige diplomatische Aufregung im politischen Berlin, Kiew und Moskau gesorgt hatte. Zwar hatte Steinmeier bereits lange vor dem Gedenken in der Ukraine angekündigt, in Kiew das Bewusstsein der Deutschen auch dafür schärfen zu wollen, dass die Ukraine, gemessen an der Bevölkerung, während der NS-Zeit die meisten Toten zu beklagen hatte. Gleichwohl kritisierte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, die deutsche Erinnerungspolitik wenige Tage vor Steinmeiers Reise in harschen Worten. Er beklagte, dass sein Land nach wie vor fast komplett abwesend in der Topografie der deutschen Erinnerung sei. »Unsere enormen Opfer werden immer noch von der deutschen Politik und Öffentlichkeit übersehen«, beschwerte sich Melnyk. Dass der Bundespräsident mit seinem Besuch die ukrainischen Kriegstoten würdigen wolle, sei allenfalls ein erster Schritt.

Zustimmung gab es prompt vom renommierten US-Historiker Timothy Snyder, der ebenfalls darauf hinwies, dass »etwa 60.000 Juden in Russland ermordet wurden, was natürlich eine furchtbar hohe Zahl ist, aber sie ist weitaus geringer als die Anzahl von Juden, die in der Ukraine oder in Belarus ermordet wurden«. Die russische Propaganda sei sehr gut darin, all das Leiden im Zweiten Weltkrieg für Russland zu reklamieren. Es sei ein trauriges, aber auch politisch bequemes Missverständnis, zu denken, dass all die Verbrechen in einem Ort namens Russland stattgefunden hätten.

Steinmeier wandelte auf einem schmalen erinnerungspolitischen Grat.

Generell war es ein schmaler erinnerungspolitischer Grat, auf dem Bundespräsident Steinmeier bei seiner Reise in die Ukraine wandelte. Einerseits war es ihm wichtig, möglicherweise vorhandene erinnerungspolitische Blindflecken kenntlich zu machen, ohne die ganz besondere Verantwortung Deutschlands gegenüber Russland infrage zu stellen. Andererseits war es Steinmeier mindestens ebenso wichtig, auch der Erinnerung an die nichtjüdischen ukrainischen Opfer einen großen Platz einzuräumen. Dafür war der Bundespräsident am Morgen vor der Gedenkfeier in Babyn Jar in den rund vier Autostunden von Kiew entfernten kleinen Ort Korjukiwka im Norden des Landes gereist.

denkmal Dort hatten im März 1943 deutsche Polizisten, SS-Männer und Soldaten innerhalb von wenigen Stunden das gesamte Dorf niedergebrannt und alle 6700 Einwohner ermordet. Am Denkmal des Massakers legte Steinmeier zehn weiße Rosen ab; wenig später an einer Umbettungsstätte neben einer kleinen Kapelle, in der die Überreste der Getöteten unter drei großen provisorischen Holzkreuzen bestattet wurden, verharrte er in stillem Gedenken.

Zwei Jahre vor dem Massaker war in Korjukiwka bereits die örtliche jüdische Gemeinde ausgelöscht worden. Auch hier machte Steinmeier, so wie später in Babyn Jar, deutlich: »Es waren Deutsche, die diese Gräuel begangen haben. Wir müssen erinnern, um zu erkennen, wohin entfesselter Hass und Nationalismus, Antisemitismus und Rassenwahn führen können. Auch deshalb müssen wir erinnern: Ohne ehrliche Erinnerung gibt es keine gute Zukunft.«