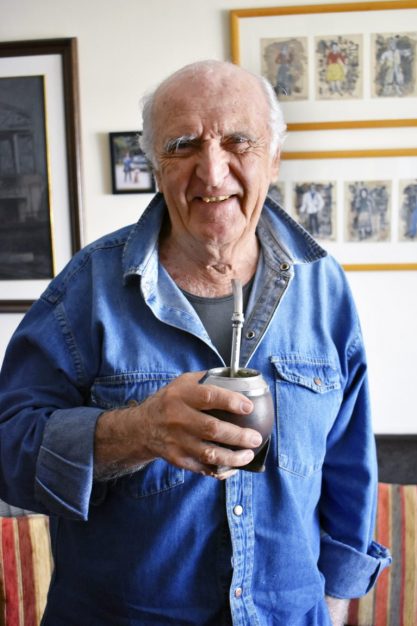

Der Blick aus Mauricio Rosencofs Wohnzimmerfenster verliert sich im Blau des Himmels über Montevideo und im Grau des Río de la Plata. Der uruguayisch-jüdische Schriftsteller und Dramaturg wohnt nur wenige Schritte von der Strandpromenade des »Silberflusses« entfernt, der hier so breit ist wie ein Meer. Man ahnt, was die grandiose Aussicht für einen Menschen bedeutet, der zwölf Jahre lang in den dunklen Kerkern von Uruguays Militärdiktatur (1973–1985) eingesperrt war, ohne je das Tageslicht zu erblicken.

Befreiung Rosencof, heute 85 Jahre alt, war Mitgründer der Nationalen Befreiungsbewegung Tupamaros. 1972 wurden er und viele andere Mitglieder dieser linken Guerillagruppe festgenommen. Mit dem Beginn der Militärdiktatur im Jahr darauf verschärften sich ihre Haftbedingungen drastisch.

»Wir wurden informiert, dass wir nun nicht mehr Gefangene, sondern Geiseln waren«, sagt Mauricio Rosencof. Er und acht weitere Tupamaros verschwanden in geheimen Verliesen. Die Militärs ließen keinen Zweifel daran, dass man sie umbringen werde, falls die Untergrundorganisation noch einmal Anschläge verüben sollte.

Einzelhaft »Wir wurden die meiste Zeit in unterirdischen Räumen festgehalten, in die niemals frische Luft gelangte. Wir durften nicht miteinander sprechen und uns nicht sehen«, erinnert sich Rosencof, der die Haft mit José »Pepe« Mujica, Uruguays späterem Präsidenten (2010–2015), und Eleuterio Fernández Huidobro teilte. Sie saßen zwar in Einzelzellen, aber wurden zu dritt Dutzende Male verlegt – eine »Tour de Uruguay« der Diktatur-Kerker, bemerkt Rosencof mit bitterer Ironie.

Die Geschichte von Rosencof, Fernández Huidobro und Mujica ist in Uruguay 2018 zum Kinohit geworden.

Als Geiseln der Militärdiktatur in Uruguay heißt die deutschsprachige Neuauflage des berühmten Berichts (Originaltitel: Memorias del Calabozo), den Rosencof und Fernández Huidobro nach ihrer Freilassung 1985 gemeinsam verfassten. Im Juni ist er im Berliner Verlag Assoziation A erschienen. Kerkerjahre beschreibt ein Leben im Dunkeln, mit Folter, abgrundtiefer Einsamkeit und ständigem Hunger und Durst.

Das Buch ist ein Zeugnis der Unmenschlichkeit in Form eines Dialogs, den Rosencof und Fernández Huidobro bereits in der Haft begonnen hatten: durch Klopfzeichen an der Wand zwischen ihren Zellen. Ein Jahrzehnt lang verständigten sie sich auf diese unglaubliche Weise. »Wir haben das Morse-Alphabet neu erfunden«, schmunzelt Mauricio Rosencof.

Kerker Durch die Kerkerwände hindurch erfanden er und Fernández Huidobro Geschichten, fantasierten von Revolutionen, spielten Schach und erzählten sich von ihren Freundinnen. Sogar Gedichte klopfte Rosencof mit dem Fingerknöchel in die Wand, hinüber zu seinem Freund – während der Dritte im Bund, José Mujica, die meiste Zeit psychisch zu angeschlagen war, um sich an den Klopfgesprächen zu beteiligen. Der Schriftsteller Rosencof schrieb in der Kerkerhaft sogar Theaterstücke – auf Zigarettenpapier, das er in den Nähten von Hemden versteckte, die er seiner Familie zum Waschen schickte.

Die Geschichte von Rosencof, Fernández Huidobro und Mujica ist in Uruguay 2018 zum Kinohit geworden. Der Regisseur Álvaro Brechner hatte sie, basierend auf dem Buch Memorias del Calabozo, verfilmt. Das Drama trägt den Titel La noche de 12 años (Die zwölfjährige Nacht) und ist auf Netflix.com zu sehen. In einer seiner erschütterndsten Szenen zeigt der Spielfilm, wie Mauricio Rosencof im Diktaturgefängnis zum ersten Mal Besuch von seinem Vater erhält.

Verhör »Sie holten mich aus dem Verhör, zogen mir die Kapuze vom Gesicht, mein Vater schaute mich an und sagte: ›Ich bin gekommen, um meinen Sohn zu sehen – aber das ist nicht mein Sohn‹«, schildert Rosencof die Begebenheit. In dem von der Folter übel zugerichteten, abgemagerten Menschen hatte Isaac, der jüdische Einwanderer, seinen Sprössling nicht erkannt.

Wie er den Vater bei dessen Besuch im Kerker schließlich überzeugen konnte, dass er tatsächlich sein Sohn war, beschreibt Mauricio Rosencof in seinem Familienroman Die Briefe, die nicht ankamen (2004 auf Deutsch erschienen).

Kindheitserinnerungen Der gefangene, misshandelte Guerillero erzählte dem Vater von seinen Kindheitserinnerungen: Als er, Mauricio, noch Moishe war und mit seinen Eltern Isaac und Rosa in Montevideo sonntags zum jüdischen Friedhof La Paz fuhr, wo León, sein älterer Bruder, begraben lag. León, genannt Leibu, war in der neuen Heimat Uruguay mit 16 Jahren an einer Hirnhautentzündung gestorben. Nur eine der vielen Tragödien im Leben der Familie Rosencof.

Rosas und Isaacs Leben in Uruguay, wohin sie 1931 aus Polen emigriert waren, wurde überschattet von den Briefen, die nicht ankamen. In seinem Roman erzählt Mauricio Rosencof, wie der Vater, ein Schneider, auf dem Balkon auf den Briefträger wartete, unzählige Male. Aber die ersehnte Post von den Verwandten in Polen kam nicht.

Die Eltern sprachen

Jiddisch und lasen das

kommunistische Blatt »Unzer Fraint«.

Nach dem Krieg schließlich erfuhr die Familie, dass fast alle Verwandten Isaacs und Rosas in den Gaskammern der Nazis umgekommen waren. Mauricio Rosencof, 1933 geboren, erlebte die Trauer der Eltern um ihre ermordeten Angehörigen und um den verstorbenen Leibu aus der Perspektive des Kindes.

IMMIGRANTEN Seine Eltern sprachen Jiddisch miteinander – zu Hause wurde das kommunistische Blatt »Unzer Fraint« gelesen. Isaac und Rosa gehörten zu den vielen jüdischen Immigranten in Uruguay, die während der 30er-Jahre in linken politischen Bewegungen aktiv waren.

Isaac Rosencof war Kommunist und Mitglied der Schneidergewerkschaft. Zusammen mit seiner Frau engagierte er sich in einem Komitee, das die internationalen Brigaden im spanischen Bürgerkrieg bei ihrem Kampf gegen Franco unterstützte. »Bei den Versammlungen wurde oft auf Jiddisch diskutiert«, erinnert sich Sohn Mauricio.

Gesellschaft Die »kommunistische Kinderstube« trug wohl dazu bei, dass Rosencof, wie so viele andere junge Lateinamerikaner seiner Generation, von einer sozial gerechteren Gesellschaft träumte – und bereit war, die bestehenden Verhältnisse mit Gewalt zu verändern. Als der Schriftsteller und Ex-Guerillero 1985, nach der »zwölfjährigen Nacht«, freikam, besuchte er sofort seine Eltern. Es war spätabends, und Isaac und Rosa, die mittlerweile in einem jüdischen Altersheim lebten, lagen schon im Bett. »Das Erste, was meine Mutter mich gefragt hat, war: Hast du schon gegessen?«

Mauricio Rosencof und Eleuterio Fernández Huidobro: »Kerkerjahre. Als Geiseln der Militärdiktatur in Uruguay«. Aus dem Spanischen von Lydia Hantke. Assoziation A, Berlin 2019, 384 S., 19,80 €