Mit zwei aufeinanderfolgenden Ausstellungen hat sich die Europäische Janusz Korczak Akademie München auf die Spuren des ersten und des letzten jüdischen Ghettos begeben. »Wir wollten eine Brücke zwischen dem 500 Jahre alten Ghetto von Venedig und dem weniger bekannten Ghetto von Shanghai während des Zweiten Weltkriegs schlagen«, erklärt die Kuratorin Imola Nieder.

»Unsere Idee ist die spirituelle Verbindung, die unwahrscheinliche Kraft des Lebens und Überlebens«, fügt die Leiterin der Akademie, Eva Haller, hinzu. Nach dem Auftakt in München werden die Ausstellungen nun zusammengeführt und ab dem 1. Dezember in Duisburg in den Überresten eines Treppenhauses im Garten der Erinnerung am Yitzhak-Rabin-Platz zu sehen sein.

Giesserei Anders als Rom, wo Papst Paul IV. mit dem dortigen Ghetto die Konversion der Juden verfolgte, hat Venedig den Juden trotz allem viel Freiheit gegeben. Darauf weist der Historiker Riccardo Calimani hin, der begleitend zur Ausstellung die Neuauflage seines Bands über die Geschichte des Ghettos seit 1516 vorstellte. In dem Stadtteil gab es eine Gießerei: Von der Aussprache der deutschstämmigen Juden des venezianischen »geto« (Gießerei) rührt möglicherweise der Name »Ghetto« her.

Venedig traute den Juden, weil sie politisch kein Gewicht hatten. Zwar erhöhte die Stadt die Steuern nach Belieben, und jede Familie hatte kaum mehr als neun Quadratmeter zur Verfügung. Dennoch verzehnfachte sich die Bevölkerung des Ghettos auf bald 5000 Juden im Jahr 1630.

Neben Tafeln mit historischen Notizen erlauben neun Farbfotos des Bildjournalisten Davide Calimani einen sonst kaum möglichen Blick auf die fünf Synagogen des Ghettos. Zudem versucht der Fotograf Lino Sprizzi, mit Schwarz-Weiß-Fotografien der heutigen Atmosphäre nachzuspüren. Die meisterhaft aufgenommenen Bilder spiegeln aber die Wirklichkeit der jüdischen Gemeinde Venedigs mit ihren etwa 400 Mitgliedern nur ansatzweise wider.

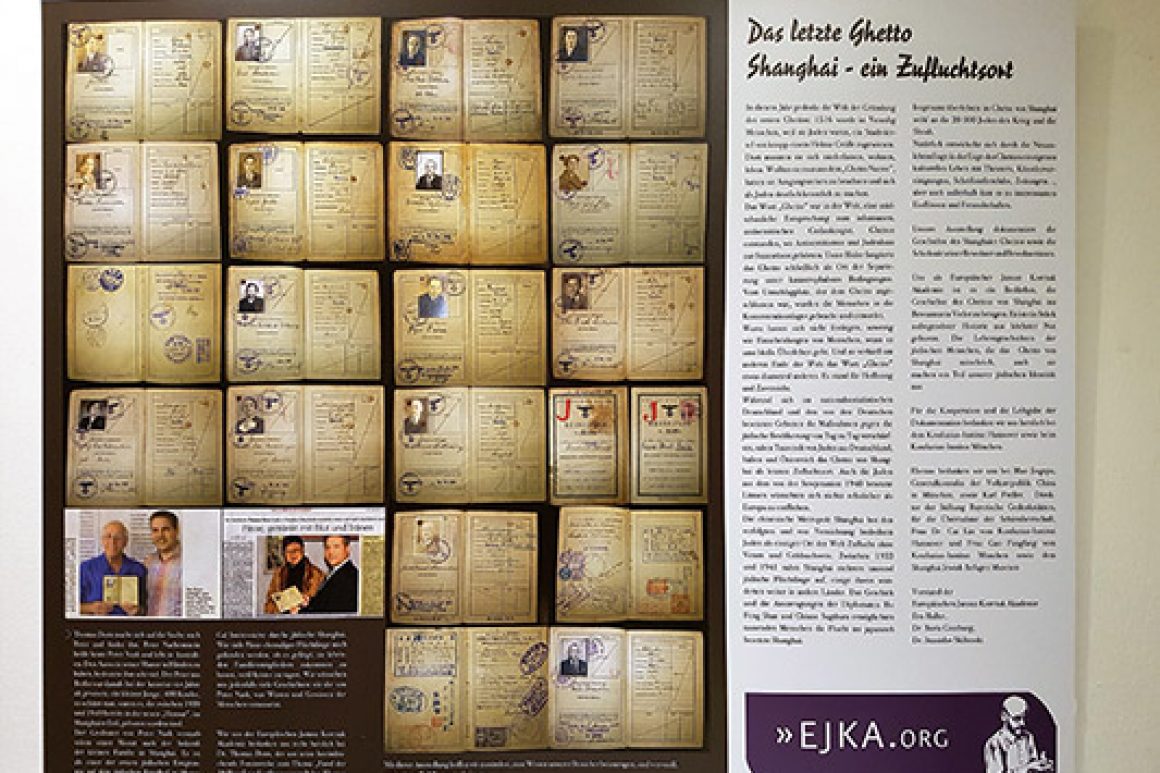

Elend Auch das 1933 entstandene Shanghaier Ghetto war ein Ort des Lebens und nicht nur des Elends. Zwar besetzte Japan ab 1941 schließlich die ganze Stadt und internierte zunehmend alle Juden. Wohl an die 20.000 aus Italien, Österreich und Deutschland sowie viele aus dem von der Sowjetunion besetzten litauischen Kaunas fanden dennoch dort Zuflucht.

Fotografien mit facettenreichen, längeren Texten geben einen tiefen Einblick in das dortige Leben. Vieles war bereits zu sehen gewesen; zwei neue Tafeln arbeiten den Stand der Geschichtsforschung auf. Danach stellten der chinesische Generalkonsul in Wien, Ho Feng Shan, und der japanische Generalkonsul in Litauen, Chiune Sugihara, zahlreiche Ausreisevisa für Juden aus.

Ho, der selbst als Student in München 1930 bis 1932 das Aufkommen des Nationalsozialismus gesehen hatte, verweigerte sich den Anweisungen des chinesischen Botschafters in Berlin. Für die Einreise nach Shanghai waren die Visa nicht vonnöten, aber um Nazideutschland zu verlassen und mit dem Schiff von Italien aus oder auf dem Landweg über die Sowjetunion weiterzureisen.

Flüchtlinge In der Enge des Ghettos entwickelte sich ein reges kulturelles Leben mit europäischem Flair, Theatern, Künstlervereinigungen und Schriftstellerklubs. Im November 1939 wurde eine neue jüdische Gemeinde gegründet, zudem erschien der »Shanghai Jewish Chronicle«. Sechs der ausgestellten Tafeln sind ausgewählten persönlichen Schicksalen gewidmet. Nach dem Krieg konnten über 500 Flüchtlinge nach Deutschland zurückkehren.

Eingebettet in ein Rahmenprogramm mit Theater- und Filmvorführungen sowie Vorträgen bringen die Ausstellungen den jeweils außergewöhnlichen Charakter der beiden Ghettos wieder ins Bewusstsein. Dies ist auch den humorvollen Erzählungen des Zeitzeugen Hans Jorysz zu verdanken, der als Fünfjähriger in China ankam. Man kann ihn am Freitag, den 11. November, im Münchner Konfuzius-Institut, Färbergraben 18, hören. Außerdem wird an diesem Abend der Dirigent des Orchesters Jakobsplatz, Daniel Grossmann, einen Vortrag über die »Musikkultur in Shanghai« halten.