Am 27. Januar 1944 ging die Belagerung Leningrads, des heutigen St. Petersburg, durch die deutsche Wehrmacht nach fast 900 Tagen zu Ende. Im Bewusstsein der Menschen ist sie jedoch nach wie vor präsent – besonders bei denen, die sie erleiden mussten.

So gedachte auch die Israelitische Kultusgemeinde der schrecklichen Jahre gemeinsam mit den Überlebenden und deren Familien, die heute in München ihr Zuhause gefunden haben. Den Opfern erwiesen neben IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch auch die Vizepräsidenten Michael Fischbaum und Judith Epstein sowie Abi Pitum und Ariel Kligman ihre Ehre. Unter den Gästen waren unter anderem Aleksandr Ganevich, Generalkonsul Weißrusslands in München, und Mark Lifshits, der 1933 in Leningrad geboren wurde und Vorsitzender des Veteranenrats ist.

vernichtung Vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944 belagerte die Wehrmacht Leningrad. »900 Tage, an denen das Sterben zu einer grausamen Alltäglichkeit wurde, die jeden Maßstab sprengte«, sagte Charlotte Knobloch in ihrer Gedenkrede. Rund eine Million Menschen starben während der dreijährigen Blockade – durch Luftangriffe, Artilleriebeschuss, Krankheiten und Kälte. Die meisten jedoch verhungerten, weil ihr Tod den Verantwortlichen des deutschen Vernichtungskriegs gleichgültig, ja von ihnen einkalkuliert war.

»Leningrad sollte nicht erobert werden. Die Stadt sollte als Wiege des sogenannten jüdischen Bolschewismus vernichtet werden«, führte Knobloch aus. Sie bezeichnete Leningrad als Symbol für eine sterbende, aber eben auch kämpfende Stadt – und als ein Synonym für unsagbares menschliches Leiden: »Es ist ein Abbild des ganzen Ausmaßes der menschlichen Katastrophe, die in deutschem Namen über die Welt gebracht wurde.«

Doch ebenso wenig wie Leningrad isoliert in der menschenverachtenden NS-Ideologie betrachtet werden kann, ist es für Knobloch möglich, das geschehene Unrecht von der Gegenwart zu trennen. Sie erzählte von dem überwältigenden Eindruck, den jüngst die Rede des Zeitzeugen Daniil Granin bei der Gedenkstunde am 27. Januar im Plenarsaal des Bundestages in Berlin auf sie gemacht hatte: »Die Abgeordneten folgten wie gebannt den Worten des Schriftstellers. Er schilderte die grausamen Szenen, die sich in der abgeriegelten Stadt abspielten«, erinnerte sich Knobloch. »Granin erzählte von Kindern, die vor Hunger schrien, von Leichen, die auf der Straße liegen blieben, weil niemand mehr die Kraft hatte, sie würdig zu beerdigen, und von den verheerenden Folgen der Krankheiten, die sich zunehmend ausbreiteten.«

Ghetto-Arbeiter Angesichts dieser Schilderung kamen Präsidentin Knobloch einmal mehr die Schoa-Überlebenden in den Sinn, auch die Ghetto-Arbeiter, die bis heute auf ihre Renten warten. Von den ehemals Hunderttausenden Rentenberechtigten leben heute nur noch rund 23.000 Menschen. »Es muss doch etwas geschehen, damit diese noch ein bisschen von ihrem Lebensabend genießen können«, dachte sie und schrieb unmittelbar nach der Gedenkstunde einen Brief an die zuständigen Regierungsstellen. Immerhin habe die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt, im Bewusstsein der historischen Verantwortung der in den Ghettos geleisteten Arbeit Rechnung zu tragen.

Die Tragödie von Leningrad habe sich, fuhr Knobloch in ihrer Rede vor den Veteranen im Hubert-Burda-Saal fort, »unauslöschlich in Ihren Köpfen und Seelen eingebrannt. Sie kennen die leidvolle Wirklichkeit des Lebens in der abgeriegelten, hungernden Stadt. Sie brauchen keine Gedenktage, um sich zu erinnern. Sie erinnern sich jeden Tag.« Die zentrale Botschaft jener Zeit sei die Besinnung auf die Menschenwürde, betonte Knobloch.

In Ton und Bilde wurde dann das Leningrad während der Belagerung noch einmal präsent: die Toten auf den Straßen; Pferdefuhrwerke mit Särgen; Tote, für die es keine Särge mehr gab, gezogen auf Schlitten; Bauten und Denkmäler, zerstörte Häuser. An besonders gefährlichen Stellen, wie in der Straße Newski Prospekt, waren Schilder angebracht, die vor Beschuss warnten. Noch heute legen die Petersburger hier zum Jahrestag Blumen ab.

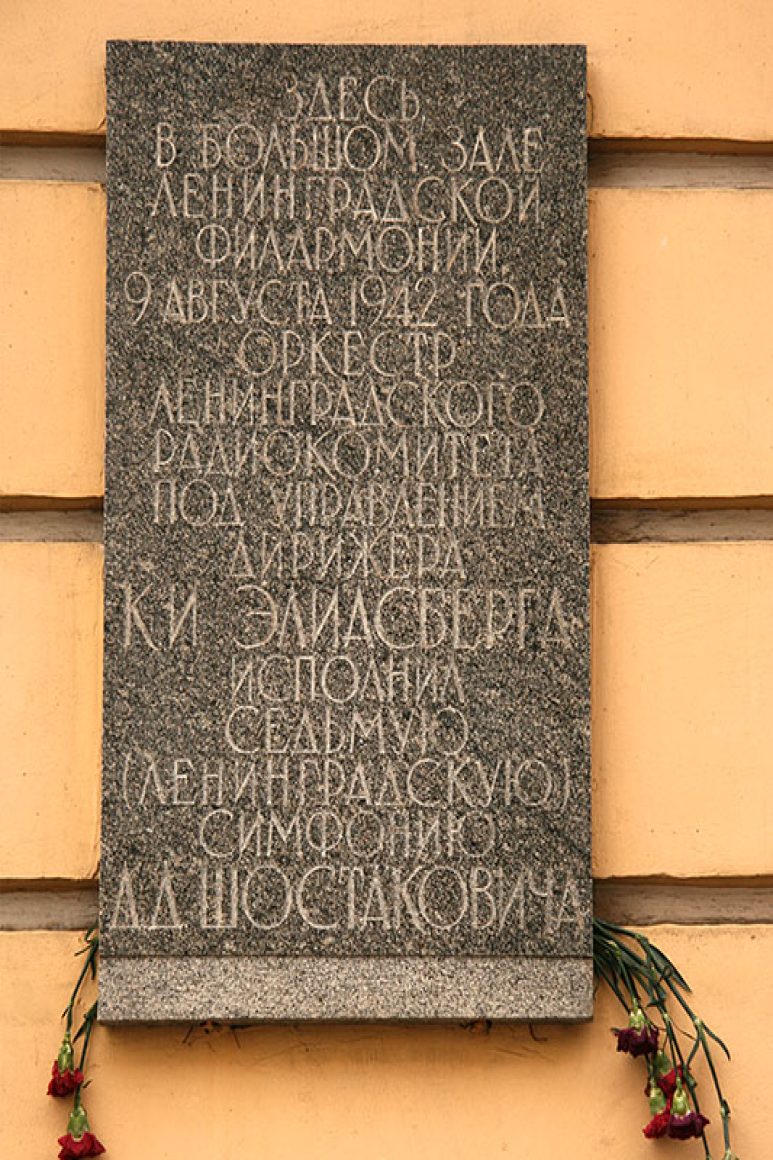

Symphonie Gleiches gilt für das Erinnerungsdenkmal und die Philharmonie, in der einst die Symphonie Nr. 7 von Dmitri Schostakowitsch aufgeführt wurde, die sogenannte Leningrader Symphonie. Ariel Kligman erinnerte an diese »Blockade-Symphonie«, die in der belagerten Stadt 1942 zum ersten Mal gespielt wurde. Trotz Fliegeralarm habe nicht ein Besucher das Konzert verlassen, erklärte Kligman.

Als zuletzt Lilia Tkatcheva auf dem Podium ihre Erinnerungen an die Blockade erzählte, stiegen Spannung und Emotionen noch einmal an: Als Mädchen hatte die 1930 geborene Zeitzeugin an der Verteidigung Leningrads teilgenommen, wofür Tkatcheva 1944 geehrt wurde. Besonders schrecklich war für sie, ansehen zu müssen, wie ihr Bruder verhungerte. Nur die Mutter war ihr geblieben. Ihr eindringlicher Appell: »Diese Ereignisse dürfen niemals vergessen werden!«