von Zlatan Alihodzic

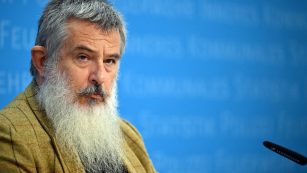

An jedem Morgen, kurz nach dem Aufwachen, schaut Vladimir Veitsman in die Vergangenheit. Und nur einen Augenblick später sieht er die Zukunft. Die Vergangenheit ist schwarz-weiß, etwa einen halben Quadratmeter groß und hängt an der Wand. Vladimir Veitsman war Ringer, und sieht sich gerne und stolz das Bild an der Wand an, das ihn als 22-Jährigen zeigt. In der Ukraine studierte er an einem Sporttechnikum und wurde Direktor einer Sportschule in Dnjepropetrowsk. Im Schlafzimmer der Mietswohnung in Gelsenkirchen nimmt seine Zukunft die gleiche Fläche ein. Nicht an der Wand, sondern auf dem Schreibtisch in Form eines Computers, eines Faxgeräts und zahlreicher Aktenordner. Makkabi Gelsenkirchen ist die Zukunft des 70-Jährigen, die für eine arbeitsreiche Gegenwart sorgt.

»Im März 1994 kamen wir nach Deutschland«, sagt Vladimir Veitsman in gebrochenem Deutsch. Wir, das sind Vladimir und seine Frau Ludmila, seine Tochter, sein Sohn und ihre Familien. Auch zwei von Vladimirs Schwestern kamen nach Gelsenkirchen, eine Cousine wohnt in Rostock, ein Cousin in Amerika, viele Verwandte leben heute in Israel. »In der Ukraine habe ich nur noch Freunde«, sagt Vladimir Veitsman. Die Familie schloss sich der Auswanderungswelle an, die zahlreiche Juden seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ins Ausland führte.

Überstürzt war der Aufbruch der Familie allerdings nicht. In den 70er-Jahren reiste Vladimir Veitsman durch Europa. »Ich war in Italien, Holland, Skandinavien, in vielen Ländern«, erzählt er. Auch in Israel sei er gewesen. Und dies in einer Zeit, als der jüdische Staat von der Sowjetunion als Satellit der USA behandelt wurde. Dass ein Sowjetbürger privat in den Westen reiste, kam selten vor. Wie war Veitsmans Verhältnis zum Staat? »Mit Politik hatte ich nichts zu tun«, sagt er. Mehr nicht. Wenn er von den Reisen nach Hause kam, erzählte er seiner Familie von den fremden Ländern. Diese Geschichten flossen Anfang der 90er-Jahre in die Überlegungen ein, die den Veitsmans durch den Kopf gingen: Israel oder Deutschland – wohin sollten sie auswandern? Nach Israel wollte die Familie aus zwei Gründen nicht. »Dort ist es zu warm«, sagt Vladimir. »Deutschland machte zu dieser Zeit ökonomisch viele Fortschritte, wir dachten, man hätte hier viel zu tun.« Der Plan ging auf – für die Familien der Kinder. Vladimir Veitsman und seine Frau allerdings leben von der »Grundsicherung«.

Doch der Tag des 70-Jährigen ist so organisiert, als würde er arbeiten. Den Begriff Arbeit benutzt er oft, aber er erklärt auch: »Arbeit kann man nicht sagen. Für Arbeit bekommt man Geld. Sagen wir, ich mache Projekte.« Eines ist der Sportverein Makkabi Gelsenkirchen, den er aus seinem Schlafzimmer heraus organisiert. »Der erste Sport in unserem Club ist Fußball, aber wir haben auch Volleyball, Tischtennis, eine Gesundheitsgruppe für Frauen und Kinderakrobatik«, erzählt der Vereinsvorsitzende. Die Pokale auf den Schlafzimmer-Schränken zeugen vom Erfolg. Einige stehen noch im Keller, bis sie, wie Veitsman hofft, einen Platz in den Räumen des neuen Gemeindezentrums finden, das gerade eingeweiht wurde. »Es war sehr emotional«, sagt Vladimir Veitsman. »Am Morgen haben wir aus der alten Gemeinde die Tora geholt und sind zur neuen Synagoge gegangen. Viele Menschen haben uns begleitet, es wurde getanzt und Musik gemacht.« Der 70-Jährige bekommt leuchtende Augen, als er davon erzählt.

Vladimir Veitsman ist der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen dankbar. »Ohne die Hilfe des Vorsitzenden wäre Makkabi kaputt«, sagt er ernst. Allerdings ist auch Makkabi für die Gemeinde wichtig. Der Verein ist ein Standbein im gesellschaftlichen Leben. »Bei uns trainieren Juden, Russen, Deutsche, Türken, Kroaten, das ist alles kein Problem«, betont Veitsman. »Denn hier sind wir keine Juden, wir sind Russen.« Die türkischen und vermeintlich russischen Kinder bringen sich gegenseitig Wörter aus ihren Sprachen bei. Religion ist auf dieser Ebene kein Alltagsthema. »In der Ukraine sagten alle: ‚Du bist Jude.‘ – Das wusste ich selbst«, brummt Veitsman. Damit hat er in Deutschland keine Probleme. So etwas, was im letzten Jahr in Berlin passiert ist, dass die Makkabi-Fußball-Mannschaft geschlossen das Feld verließ, nachdem sie permanent beleidigt wurde, so etwas ist hier noch nie geschehen», sagt er. Auch außerhalb des Sports nicht.

Die Veitsmans bewegen sich ungezwungen in ihrer neuen Umgebung, Ludmila wegen ihrer Sprachkenntnisse noch unbefangener. «Zum Notar begleitet sie mich dann», sagt ihr Ehemann, denn dort ginge es um jedes Wort. Bisher funktionierte das immer. «Aber manchmal wollen mich Beamte nicht verstehen und lassen einen Dolmetscher kommen.» Er winkt ab und lässt durch einen gelangweilten Gesichtsausdruck verstehen, wie wenig ihn das kümmert.

Vladimir Veitsman arbeitet trotzdem weiter daran, die deutsche Sprache zu lernen. «Wir haben uns entschieden, kein russisches Fernsehen zu gucken. Und meine Frau liest viel. Aber es ist schlecht, dass wir wenig Kontakt zu Deutschen haben», räumt er ein. «In einem Haus, in dem wir zehn Jahre gewohnt haben, war eine deutsche Nachbarin. ‚Hallo, guten Tag‘, mehr gab es nicht. Wir wissen aber auch nicht, wie wir mit den Deutschen umgehen sollen. Können wir sie einfach einladen? Ich verstehe die Mentalität nicht.»

Veitsman war sogar dort, wo die deutsche Mentalität ungefiltert hervortritt. «Weil es in Gelsenkirchen keinen Verein für Ringer gibt, ging ich in einen deutschen Judo-Verein. Nach dem Training sind die Männer Bier trinken gegangen. Ich auch, obwohl ich kein Bier mag. Ich habe ihnen zugehört, aber den Humor habe ich nicht verstanden. Dann habe ich meine Enkelin gefragt, welcher Humor lustiger ist, der russische oder der deutsche. Sie sagte, dass der deutsche auch lustig ist, aber dass man ihn verstehen muss.» Veitsman hebt die Schultern, er versteht den Humor noch immer nicht.

So viel Vladimir Veitsman über Deutschland nachdenkt, so sehr hängt er noch an seiner Heimat. Beinahe jedes Jahr fährt er in die Ukraine – seine Frau war seit 1994 nur einmal dort. Im vergangenen Jahr hatte Veitsmans Besuch einen besonderen Grund. «Mein Großvater lebte in einem Dorf bei Dnjepropetrowsk. Wenn die Familie Wasser brauchte, musste er vier Kilometer laufen. Er suchte lange in dem Dorf nach dem richtigen Platz, um in der salzigen Erde einen Brunnen zu bauen. Und er hat es gemacht», erzählt Veitsman. Der Großvater, die Großmutter und zwei Onkel wurden während der Schoa getötet. Und der Brunnen wurde zerstört. «Ich dachte immer daran, ihn wieder aufzubauen. Wenn nicht ich, wer sollte es denn sonst machen?» Und er machte es. «Zwei Zeitungen haben darüber berichtet, die Leute haben sich gefreut, der Rabbi von Dnjepropetrowsk auch.»

Nachdem sich Veitsman den Traum erfüllt hat, den Brunnen seines Großvaters wieder aufzubauen, widmet er sich nun der Erfüllung eines anderen Wunsches. «Ich habe 40 Jahre als Trainer gearbeitet, war Direktor einer Sportschule, habe 20 Jahre selbst gekämpft. In der Ukraine war Ringen alles für mich, mein Leben. Und in Deutschland möchte ich auch eine Sportschule für Ringer aufbauen», hinter der sanften Intonation seiner Stimme versteckt sich viel Selbstbewusstsein. «Ich habe schon eine kleine Gruppe, mit der ich arbeite. Aber wir brauchen einen Saal mit Spezialmatten. Vor zwei Jahren habe ich einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben. Er versucht, mir zu helfen.» Ein Logo für seine Schule hat er bereits: zwei stilisierte Sportler bilden gemeinsam einen Davidstern. Viel mehr Sportschule kann er auf seinem Schreibtisch im Schlafzimmer noch nicht verwalten. «Aber ich kämpfe mein Leben lang als Ringer. Und auch in dieser Sache werde ich ringen.»