von Wladimir Struminski

Der Besucher steht vor den großen Steinen. Rings um ihn wiegen sich Beter. Der Blick des Gastes wandert nach oben, zum sommerblauen Himmel und wieder zurück. Langsam holt er den kleinen Zettel mit einer Bitte an Gott hervor. Vielleicht ersucht er den Schöpfer des Universums um Gesundheit – seine eigene und die der Menschen, die er liebt. Vielleicht möchte er der Armutsfalle entrinnen, in die ihn die Unbilden des Schicksals getrieben haben. Vielleicht bittet er um einen guten Ehepartner für seine Tochter. Dann streckt er den Arm aus, die Augen suchen einen Spalt, einen kleinen Platz nur, an dem der Zettel deponiert werden kann. Noch einmal stellt der Besucher sicher, dass das kleine Stück Papier fest zwischen den Steinen steckt, schaut es noch einmal an, entfernt sich, schreitet über den großen Vorplatz und hofft, dass seiner Bitte stattgegeben wird. Eine Szene, wie sie sich Tag für Tag an der Westmauer in Jerusalem wiederholt.

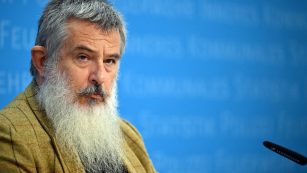

Im vergangenen Monat rückten die »Briefe an Gott« in den Blick der Weltöffentlichkeit, nachdem die Tageszeitung Maariv den Bittzettel des amerikanischen Präsidentschaftsbewerbers Barack Obama publik machte. Allerdings ist der Brauch alles andere als neu. Unzählige Menschen – auch Nichtjuden – nutzen den Besuch an der heiligen Stätte, um ihre Träume und Wünsche Gott anzuvertrauen. Den »Kwittelach«, wie sie auf Jiddisch genannt werden, schreibt der für die Westmauer zuständige Rabbiner Shmuel Rabinowitz große religiöse Bedeutung zu. »Natürlich weiß der Heilige, gesegnet sei Er, was jeder Einzelne von uns will und braucht, auch ohne dass wir es sagen.« Allerdings gehe vom Gebet, in dem der Mensch seine Bitten vorträgt, enorme Kraft aus. »Das Gebet kann Unheil abwenden und grundlegende Änderungen bewirken«, betont der Rabbiner und blickt aus dem Fenster seines Büros auf die Westmauer, die wegen ihrer Heiligkeit ein für Gebete besonders geeigneter Ort sei. Das gelte für Juden ebenso wie für Nichtjuden.

Damit der Platz zwischen den Steinen für immer neue Zettel reicht, werden die alten zweimal im Jahr entfernt und vom Rabbinat zusammen mit nicht mehr verwendungsfähigen heiligen Schriften, etwa abgenutzten Talmudausgaben, auf dem Jerusalemer Ölberg beigesetzt. Wie viele Zettel es sind, weiß Rabinowitz nicht und will es gar nicht wissen. »Zählen ist kein jüdischer Brauch«, erklärt der Schriftgelehrte, der ein Responsa-Buch über die halachischen Aspekte der Westmauer verfasst hat. Er verrät nur, dass bei jeder halbjährlichen Reinmachaktion Hunderte großer Säcke abtransportiert werden – und zwar ungelesen. »Worum ein Mensch Gott bittet«, erklärt Rabinowitz, »geht keinen anderen etwas an. Wenn mir jemand das erzählen will, bitte ich ihn darum, es nicht zu tun«. Wegen der Vertraulichkeit der »Briefe an Gott« wird der genaue Ort, an dem sie begraben werden, streng geheim gehalten. »Wenn die Zettel eingesammelt und in Säcke verpackt sind«, so Rabinowitz, »bewahren wir sie einige Tage in unseren Lagerräumen auf.« Der Abtransport erfolgt dann diskret. Sinn der Übung: Niemand soll den Wagen folgen und die Beisetzungsstätte ausspionieren können. Zudem werden die persönlichen Zettel zu-erst ins Erdreich gelegt und mit gedruckten Büchern zugedeckt. Schließlich findet jede Beisetzung der »Kwittelach« an einem anderen Ort des Ölbergs statt. Eine Verbrennung der Zettel ist halachisch untersagt, denn ihnen wohnt eine Heiligkeit inne. Überdies schreiben viele Besucher Gottes Namen oder Bibelzitate auf die »Kwittelach«.

Den Vorfall um Obamas Zettel hat Rabinowitz scharf verurteilt. Obamas kleines Blatt wurde von einem Jeschiwastudenten trotz der Proteste Anwesender entfernt und Maariv zugespielt. »Ich glaube, dass der junge Mann inzwischen begriffen hat, dass er Unrecht tat. Er hat sich für seine Tat auch entschuldigt. Ich glaube nicht, dass sich ein solcher Vorfall wiederholt.« Dennoch ergreift der Rabbiner auch präventive Maßnahmen, um etwaigen Nach-ahmern das Handwerk zu legen. Um welche Schritte es sich handelt – Bewachung der Mauer nach dem Besuch ranghoher Gäste, eine Verlegung der Zettel in eine andere Mauerritze und dergleichen mehr – will Rabinowitz nicht publik machen. Er versichert lediglich, dass die Prominenten-Zettel bis zum nächsten Abräumtermin in der Mauer bleiben.

Im Übrigen müssen auch Gläubige, die keinen Besuch an der Westmauer planen, nicht auf einen Brief an Gott verzichten. Es ist statthaft, einen Anderen mit der Überbringung des Zettels zu beauftragen. Dann sorgt Rabbiner Shmuel Rabinowitz dafür, dass sie zwischen den Mauersteinen deponiert werden. Und zwar »selbstverständlich ungelesen« – wie Rabinowitz versichert.