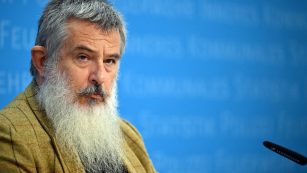

von Manfred Voigts

Gab es sie oder gab es sie nicht – die deutsch-jüdische Symbiose? Noch immer wird Gershom Scholems Antwort von 1962 zu dieser Frage zitiert: Das deutsch-jüdische Gespräch sei eine »Fiktion« gewesen, für die »zu hoch bezahlt worden ist.« Werner E. Mosse sah das 1971 ganz anders. Für ihn waren die Beziehungen von Judentum und deutscher Kultur »einzigartig«: »Es ist schwer vorstellbar, daß sie sich anderswo wiederholen könnten.« Ihm setzte Jochanan Bloch die Frage entgegen: »Wenn alles so gut war, warum war alles so schlecht?«

Über den grundsätzlichen Charakter der deutsch-jüdischen Geschichte seit der Emanzipation besteht noch heute kein Konsens. Entweder war diese Geschichte vom Antijudaismus geprägt, der fast notwendig auf die große Katastrophe, den Geschichtsbruch der Schoa hinauslief, oder sie war eine der wenigen Epochen des weitgehend geglückten Zusammenlebens von Juden und der sie umgebenden Gesellschaft – meist wird dabei auf das alte Ägypten und auf das spanische Mittelalter hingewiesen. Dieser Widerspruch aber kann aufgelöst werden, wenn man die Besonderheiten der deutschen Geschichte – nur in Deutschland gab es solch eine Symbiose – genauer betrachtet. Die deutsch-jüdische Symbiose vollzog sich nur innerhalb des ‚höheren‘ Geisteslebens – weder im ökonomischen noch im naturwissenschaftlich-technischen Bereich wird dieser Begriff angewendet. Wie schon Jacob Katz in seiner bahnbrechenden Dissertation von 1935 feststellte, war es das entstehende Bildungsbürgertum, in dem sich die Symbiose vollzog. Hier entstand die Idee einer deutschen Nation, die sich geistig-moralisch begreifen solle – oft gegen die angeblich »unmoralische« französische Nation gerichtet, die durch die Revolution entstanden war. Dieses Bildungsbürgertum war, da es politisch machtlos war, gegen Politik eingestellt, die es nur als Politik der Fürstenhöfe (und daher gegen die nationalen Interessen gerichtet) erlebte.

Viele Juden waren von solch einer Utopie einer moralischen Nation, die viel mit ihren eigenen Visionen teilte, angetan. Hinzu trat eine weitere Entwicklung innerhalb des Bildungsbürgertums: die Abkehr vom kirchlichen Christentum, das sich häufig als Büttel der Fürstenhöfe bewiesen hatte. Christlich war das Bildungsbürgertum nur noch in einem geistig-moralischen Sinne. Auch hier waren Tendenzen erkennbar, die für viele Juden, die mit dem orthodoxen Judentum unzufrieden waren, attraktiv waren. Lessing, Herder, Kant, Goethe, Schiller und viele andere wurden zu Vorbildern eines neuen, eines zeitgemäßen Judentums. Daß dieses Bildungsbürgertum von Anfang an einen Mangel hatte, die Blindheit gegenüber dem Antijudaismus, wurde deswegen nicht gesehen, weil dieser als unzeitgemäß und einer vergangenen Epoche zugehörig empfunden wurde. Das Zuspätkommen der Deutschen innerhalb der europäischen Nationalbewegung führte zur Politikferne des Bildungsbürgertums und wurde zugleich zur Voraussetzung der deutsch-jüdischen Symbiose.

Im Verlauf des 19.Jahrhunderts traten die vielen Spaltungen und Widersprüche innerhalb Deutschlands, das es als Gesamtgebilde noch nicht gab, zurück. Der Widerspruch zwischen »Gebildetem« und »Ungebildetem« wurde immer wichtiger. Der An- tisemitismus war vor allem ein Kennzeichen der Ungebildeten und daher kein Problem der Symbiose. Noch in den 1890er Jahren galt nicht das deutsche, sondern das französische Volk als das antisemitische, wie der Dreyfus-Skandal bewies.

Tatsächlich aber hatte sich mit der Reichseinigung 1871 und dem Berliner Antisemitismus-Streit um 1880 die Situation entscheidend verändert: Ein immer größerer Teil der Gebildeten wurde antisemitisch. Hier wurde die Grundlage geschaffen für Hitler und sein Programm der Vernichtung der europäischen Juden. Dennoch blieb Deutschland tief gespalten. Noch viele nach 1933 vertriebene Juden sprachen von ‚zwei Deutschlands‘, dem guten humanistischen und dem schlechten antisemitischen. Heute ist kaum mehr nachzuvollziehen, welche gesellschaftlichen Barrieren es damals innerhalb der deutschen Gesellschaft gab – zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Stadt und Land, zwischen jenen, die sich den Idealen der Französischen Revolution verpflichtet fühlten und jenen, für die »Deutschland, Deutschland« über alles galt. Jeder verkehrte »in seinen Kreisen« und nahm von den anderen kaum Notiz. So nahmen auch die humanistisch orientierten Gebildeten keine Notiz vom erstarkenden Antisemitismus, dieser blieb für sie eine Eigenschaft der Ewiggestrigen.

»Wenn alles so gut war, warum war alles so schlecht?« In dieser Frage wird diese Spaltung der deutschen Geschichte verwischt, denn in Wirklichkeit konnte das eine neben dem anderen existieren, der Antisemitismus neben der Symbiose. Als ab 1900 die moderne Kultur europäisch wurde und nach dem 1. Weltkrieg einen Moment lang die Lösung der »deutschen Frage« innerhalb eines geeinten Europa denkbar wurde, schien es so, als könnte diese spezifisch deutsche Symbiose überwunden werden. Gleichzeitig entstand – gegen den wachsenden Antisemitismus – der Zionismus, der die Emanzipation als Assimilation und Untergang des Judentums ablehnte und die Symbiose rückgängig machen wollte. Die Beendigung der Symbiose schien als eine besondere Eigenart des deutschen Geisteslebens nur noch eine Frage der Zeit zu sein, als der Nationalsozialismus sie gewaltsam vernichtete.

Es gab die deutsch-jüdische Symbiose, sie machte einen bedeutenden Teil der deutschen Geistesgeschichte aus, der immer noch nicht ausreichend erforscht ist. Aber diese Symbiose war unpolitisch und wenig selbstkritisch – wie die »Bildung« insgesamt. Mit ihrer Weigerung, sich mit dem Antisemitismus zu befassen und ihn wirksam zu bekämpfen, hat sie ihren Widersachern den Sieg erleichtert.

Professor Manfred Voigts lehrt Jüdische Religionsgeschichte an der Universität Potsdam. Sein Buch »Die deutsch-jüdische Symbiose. Zwischen deutschem Sonderweg und Idee Europa«, erscheint Anfang September im Max Niemeyer Verlag.