Film, Roman, Kunstbuch – die Auseinandersetzung jüdischer Frauen mit ihrer Identität ist ebenso vielfältig wie diese selbst. Diese Bandbreite spiegelt sich in den Arbeiten der Stipendiatinnen wider, die die Stiftung »Zurück geben« mit Unterstützung der Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft« (EVZ) zwischen 2012 und 2015 gefördert hat.

Es ist die einzige Stiftung in Deutschland, die sich der expliziten Förderung von hier lebenden jüdischen Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen verschrieben hat. »Jüdische weibliche Identitäten müssen sichtbar gemacht werden«, meint Sharon Adler, Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Jüdische weibliche Identität – was ist das überhaupt?

Die insgesamt neun Projekte beschäftigen sich mit der Neubestimmung und Rekonstruktion jüdischer weiblicher Identitäten heute. Angesprochen waren dabei insbesondere Frauen, die »aus der ehemaligen Sowjetunion und anderen Ländern nach Deutschland zugewandert sind, Frauen, die an der Weiterentwicklung von deutsch-jüdischen Traditionen arbeiten oder die sich wandelnden jüdischen Gemeinschaften und Subkulturen angehören und sich in Abweichung von tradierten Rollenzuschreibungen definieren«, heißt es in der Broschüre, in der die neun Stipendiatinnen mit ihren Arbeiten vorgestellt werden.

familienporträt Unter den Projekten ist auch der filmische Roadtrip Diana Alla Anna von Diana Zolotarova. Die Künstlerin wanderte 1993 als Fünfjährige mit ihrer Mutter und Großmutter aus der Ukraine nach Deutschland aus. »Es war für mich immer schwierig, uns drei eine Familie zu nennen, da wir für mich nichts Ganzes bildeten«, sagt die junge Frau.

»Durch den Film habe ich aber doch etwas Ganzes daraus machen können, das ich zeigen und zelebrieren wollte.« In einem kurzen Ausschnitt aus dem filmischen Familienporträt sieht man die drei Frauen in Schwarz-Weiß. Zolotarova erklärt ihrer Mutter und Großmutter in der Szene, dass sie sie zu Co-Regisseurinnen machen will – die beiden älteren Frauen reagieren mit belustigter Gelassenheit. In der nächsten Szene spazieren die drei durch eine idyllische Ostseelandschaft.

Der Film dokumentiert den ersten gemeinsamen Urlaub der Familie, in dessen Verlauf Konflikte und bislang Unausgesprochenes ans Licht kommen. Schon der kleine Ausschnitt verspricht eine sehr persönliche dokumentarische Spurensuche nach der eigenen Identität.

Nicht minder persönlich ist der noch titellose Roman von Marina Neubert. Darin erzählt die gebürtige Moskauerin, wie sie nach dem Tod der Großmutter nach Lemberg fliegt, wo sie von ihr aufgezogen worden ist. Die Fahrt mit ihrem Vater durch die nächtliche Stadt wird zu einer Reise in die eigene Kindheit. So stößt sie in der früheren gemeinsamen Wohnung auf den Mahagonitisch, auf dem sie als Kind Spaziergänge machte und dabei Fantasiewelten erfand. Als Achtjährige musste sie auf Geheiß der Großmutter ab und an auf dem Tisch schlafen. »Sie muss lernen, auf Holz zu schlafen«, zitiert Neubert ihre Oma, die das Ghetto von Lemberg überlebte. Der Roman soll in diesem Jahr im Lichtig-Verlag erscheinen.

Dessen Leiterin Nea Weissberg ist ebenfalls unter den geförderten Stipendiatinnen. Ihr Projekt ist ein deutsch-jüdisches Bilderbuch. »Darin finden sich weder Teddy noch Weihnachtsbaum oder Osterhase, sondern Judaica – und das auf kindgerechte Weise«, beschreibt die Verlegerin ihr Projekt. Alle drei Jahre bringe sie ein Bilderbuch heraus – wegen ihrer behinderten Tochter: »Ich kam dazu, weil ich mich gefragt habe, wie ich ihr jüdische Traditionen und gelebtes Judentum vermitteln kann.«

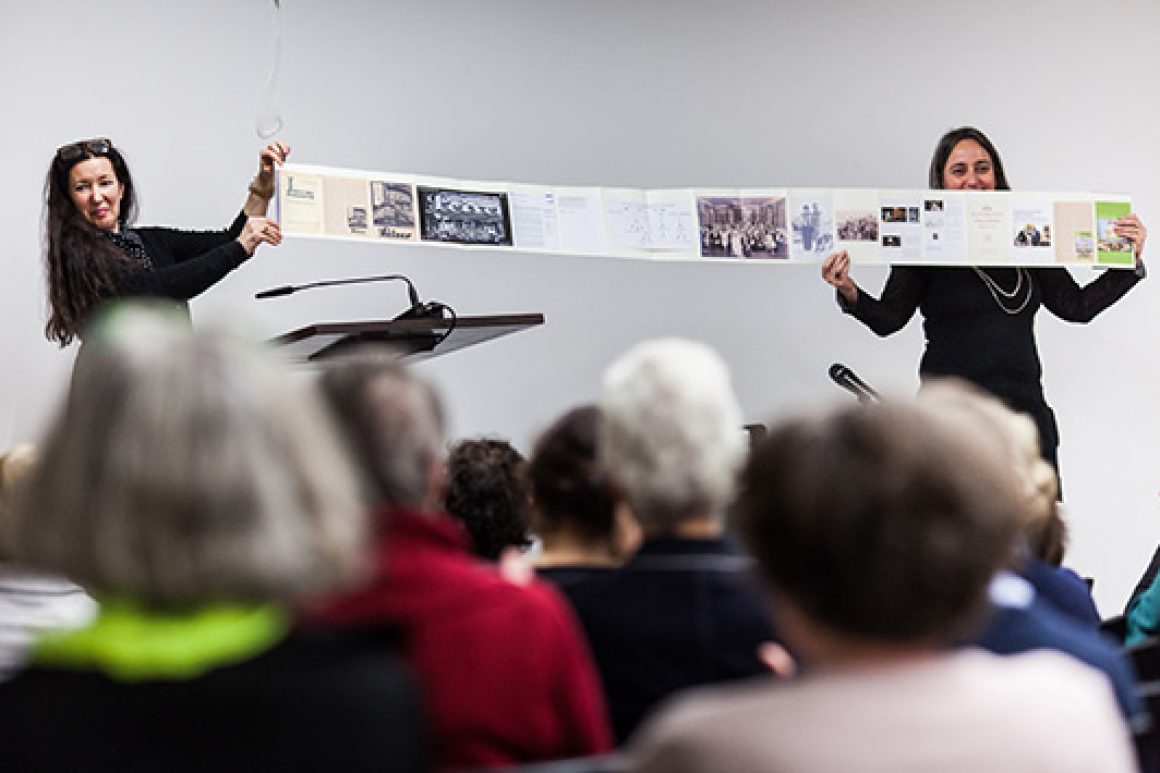

Adressbuch Auf eine Zeitreise entführt hingegen die israelische Künstlerin Shlomit Lehavi: In ihrem Projekt »Anzeigen im Wandel der Zeit« untersuchte sie Reklameannoncen, die sie in einem »Jüdischen Adressbuch für Gross-Berlin« von 1931 fand. Besonders faszinierten sie dabei zwei Anzeigen des heute noch bekannten Schuhhauses Leiser und des Zigarrenherstellers Loeser & Wolff: Aus der Recherche der deutsch-jüdischen Familiengeschichte der Unternehmensbesitzer entwickelte sie ein aufwendig gestaltetes Kunstbuch, das an ein Leporello erinnert.

Neben all diesen Projekten förderte die Stiftung Zurückgeben weitere Film- und Textprojekte sowie darüber hinaus eine Doktorarbeit und eine künstlerische Website. Die Bandbreite der Arbeiten ist groß und gleichzeitig auch eine Antwort auf die Frage, was jüdische weibliche Identität ist. Die eine Identität gibt es nicht, sondern vielmehr eine große Vielfalt verschiedener Lebensentwürfe.

www.stiftung-zurueckgeben.de