Malerische Orte, in denen sich das Mittelalter spiegelt, eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft mit Weinbergen, Seen und Flüssen: das Taubertal, vom Tourismusverband mit dem Attribut »lieblich« versehen.

Bekannte Namen finden sich in dem grenzübergreifenden Gebiet von Franken (Bayern) und Heilbronn-Franken (Baden-Württemberg): Rothenburg ob der Tauber etwa, Bad Mergentheim, ebenso wie Wertheim und Tauberbischofsheim. Doch so lieblich die Region, so unrühmlich sind Teile ihrer Vergangenheit. Engagiert stellen sich die Bewahrer des jüdischen Erbes dem Unrecht, das ihren Mitbürgern widerfuhr.

Kaum einer weiß vielleicht, dass es an vielen Orten bedeutende jüdische Gemeinden gab. Deren Geschichte wurde in Museen aufbereitet und aufgearbeitet. Sie bezeugt einerseits ein harmonisches Zusammenleben, andererseits aber auch die unfassbare menschenverachtende Entwicklung, die das jüdische Leben der Region schließlich nahm. Hinweistafeln verweisen auf Plätze, an denen Synagogen standen.

Konzerte Andere, gut erhaltene Synagogen wurden in Begegnungsstätten umgewandelt. In einigen Städten und Orten finden jährlich jüdische Kulturtage statt – mit Vorträgen, Filmen, Führungen, Konzerten und Tänzen. 2017 wurde der Jüdische Kulturweg angelegt, der zwölf Kommunen in der Region Hohenlohe-Tauber verbindet und zu verschiedenen Orten im Taubertal führt.

Auf Stolpersteinen und Straßenschildern, die Judengasse heißen, ist die Vergangenheit deutlich abzulesen. Auf jüdischen Friedhöfen, die sorgsam gepflegt und deren Gräber, so gut es ging, dokumentiert und einzelnen Familien zugeordnet wurden, damit die Nachfahren jüdischer Familien ihre Spuren finden. Und damit die Erinnerung an die jüdischen Einwohner nicht verblasst, die Erinnerung an eine wechselvolle Beziehung, die vor vielen Jahrhunderten ihren Anfang nahm und mit den Deportationen ab 1941 endete. Doch es gibt Licht am Horizont: Mittlerweile zählt die Israelitische Kultusgemeinde Würzburg wieder rund 980 Mitglieder.

Rothenburg 60 Kilometer südlich von Würzburg liegt Rothenburg ob der Tauber. Mit ihrem mittelalterlichen Charme ist die Stadt Magnet für Tausende von Besuchern. Frisch gestrichene Häuser, winkelige Gassen, ein Wehrgang auf der Stadtmauer und ein Nachtwächter, der mit würzigen Anekdoten seinen Zuhörern eine Gänsehaut über den Rücken jagt. Die Hochblüte jüdischer Kultur erlebte die Stadt, als der berühmte Talmudgelehrte Rabbi Meir ben Baruch Mitte des 13. Jahrhunderts hier unterrichtete.

Doch schon im Mittelalter wurden die Juden verfolgt, für alles Unerklärliche wie die Pest machte man sie verantwortlich. 30 alte Grabsteine zeigt Museumsdirektor Hellmuth Möhring in der Judaica-Abteilung des Reichsstadtmuseums. Neben einigen Gegenständen wie einem Chanukkaleuchter werden auf einer der zwölf Bildtafeln der Rothenburger Passion Juden im Spätmittelalter als Todfeinde Jesu dargestellt. Weitere Grabsteine wurden als Füllmaterial in die Stadtmauer eingebaut. Ein Denkmal an der Außenwand der Blasiuskapelle erinnert auch im Burggarten an das Pogrom des Metzgers Rintfleisch aus Röttingen, dem im Juli 1298 rund 450 Juden zum Opfer fielen.

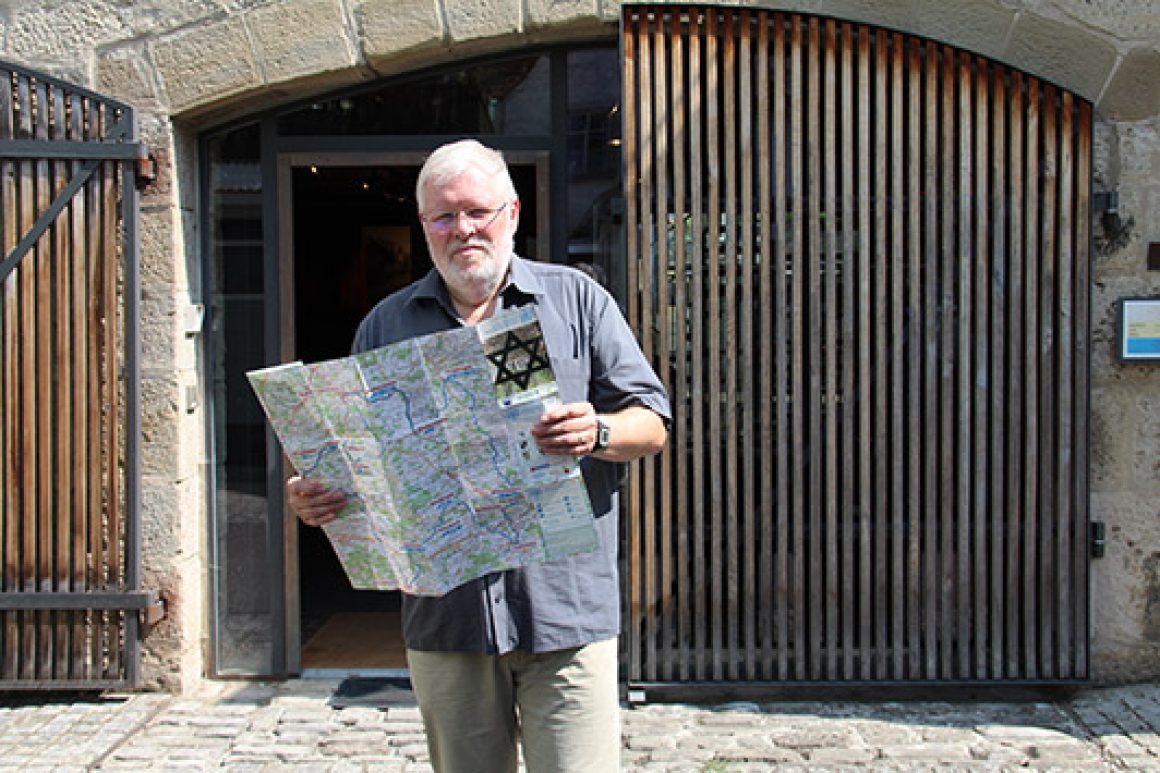

Ein Rundgang erschließt das jüdische Rothenburg, ausgearbeitet von Oliver Gußmann, Touristen- und Pilgerpfarrer, der unter anderem in Jerusalem an der Hebräischen Universität studiert hat, Iwrit spricht und sich um die Aufarbeitung jüdischen Erbes in Rothenburg verdient gemacht hat. »Noch vor der Pogromnacht wurden die letzten 17 Juden vertrieben«, berichtet Gußmann. Er führt auch Touristen zu einem verfallenen Haus in der Judengasse 10; im Keller des Hauses befindet sich eine Mikwe. Im nächsten Jahr soll sie für eine Million Euro vom Verein »Bayerisches Kulturerbe« restauriert werden.

Riemenschneider Die 5000 Einwohner kleine Stadt Creglingen ist berühmt durch den Marienaltar von Tilman Riemenschneider in der Herrgottskirche. In den Fokus rückte inzwischen auch das Jüdische Museum in der Badgasse 3, das sich als Ort der Begegnung versteht. Der letzte Besitzer der ehemaligen »Judenschul« war der Viehhändler Hermann Stern, der am 25. März 1933 das erste württembergische Todesopfer des Antisemitismus wurde.

Kulturelle Veranstaltungen sollen die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, gegenseitiges Verstehen und Versöhnung fördern, die Dauerausstellung »Wurzeln und Wege« lässt die jüdische Geschichte der Taubertäler Landgemeinden Creglingen und Archshofen vom Anfang des 17. Jahrhunderts bis 1939 lebendig werden, zeigt Schicksale jüdischer Menschen und ihr Leben nach 1945. Ein Memorbuch für die Opfer des Pogroms zeigt eindringlich, welche Auswirkungen der nationalsozialistische Rassenwahn auf die Schicksale einzelner Menschen hatte.

Die Initiative, ein Museum zu gründen, kam indes von außen, als der amerikanische Chemiker und Ahnenforscher Arthur Obermayer (1931–2016) aus den USA auf der Suche nach seinen Vorfahren nach mehreren Besuchen in Creglingen den Stein ins Rollen brachte. Sein Großvater Joseph Sinsheimer war schon 1886 nach Amerika ausgewandert. Dessen Bruder Rudolf floh 1937 in die USA. Rudolf war einer der 16 Männer, die am 25. März 1933 von Nazischergen im Rathaus misshandelt wurden und von denen nur zwei die Übergriffe überlebten.

Als Zeichen der Versöhnung lieferte Obermayer der Stiftung Jüdisches Museum selbst einige Ausstellungsstücke, wie die Arzttasche seines Onkels Rudolf Sinsheimer, die er auf der Flucht nach Übersee mitnahm. Sein Engagement wirkt nach: Wenn Angehörige von ehemaligen jüdischen Bürgern nach Creglingen kommen, stellt das Stadtarchiv eine Ahnentafel für sie zusammen. Wenn sie dann auch noch auf dem Friedhof die Familiengräber vorfinden, seien dies »berührende Momente«, sagt Helmut Wörrlein von der Stiftung Jüdisches Museum. »Besonders, wenn sie geschworen haben, nie wieder zurückzukommen.«

wenkheim Still ist es auf dem jüdischen Friedhof in Wenkheim. Unter dichtem Laub im »Großen Wald« zeugen uralte Grabsteine von einem ehemals hohen jüdischen Bevölkerungsanteil in dem nahe gelegenen Ort. Sogar ein Stein mit einer Pickelhaube von 1866 ist zu sehen. Der ehemalige Ortsvorsteher Walter Schmidt weist auf die kunstvollen Ornamente. »Die Wenkheimer waren orthodoxe Juden. Die Totengebräuche wurden sehr ernst genommen. Erst nach einem Jahr durfte der Grabstein gesetzt werden. In den Stein des Levi ist ein Krug gemeißelt, der Kohen bekam segnende Hände«, erzählt Walter Schmidt.

Erstaunlich gut erhalten ist die 1840 erbaute Synagoge in Wenkheim, die heute »die schul. Gedenkstätte Synagoge Wenkheim« heißt. 1933 gehörten der jüdischen Gemeinde noch 46 Mitglieder an. Heute nutzen Einwohner die »Schul« für Veranstaltungen, bei denen auch koschere Speisen angeboten werden.

judenhaus Keine 25 Fahrminuten von Wenkheim entfernt liegt in nordwestlicher Richtung Wertheim. Hier befindet sich der älteste jüdische Friedhof von ganz Baden. Steil fällt das Waldgelände ab. Der älteste Grabstein datiert aus dem Jahr 1405, 498 Grabsteine sind noch erhalten. Als letzter Jude wurde 1938 Daniel Klaus dort begraben. Das Haus der Familie Klaus wurde 1939 von der NSDAP-Kreisleitung zum »Judenhaus« erklärt, in dem alle Wertheimer Juden zusammenleben mussten. Heute noch erinnern die Gerber- und die Wehrgasse mit dem alten Namen »Judengasse« an die Zeit.

Anschaulich ist die Geschichte in den jüdischen Abteilungen des Grafschaftsmuseums aufbereitet. Bereits 1218 wird erstmals ein jüdischer Bürger in Grünsfeld und 1222 aus Wertheim erwähnt. Im Jahr 1900 erreichte die jüdische Gemeinde mit 201 Personen die größte Mitgliederzahl. Fünf Synagogen gab es im Laufe der Jahrhunderte. Da die jüdische Gemeinde 1938 gezwungen wurde, ihre letzte Synagoge an die Stadt zu verkaufen, wurde das Gotteshaus in der Pogromnacht 1938 nicht zerstört. 1961 wurde das Gebäude abgerissen. Ein Stein mit Inschrift aus dem Türsturz ist Teil einer Gedenkstätte am heutigen Neuplatz.

Unendlich viele Juden scheinen aus Wertheim zu kommen – allein im Telefonbuch von New York gibt es über 24 Seiten mit Einträgen »Wertheim« oder »Wertheimer«, erzählt Stadtführerin Brigitte Schweitzer.

Külsheim »Ich kenne meine Steine«, sagt Alfred Bauch, der sich in der »Brunnenstadt« Külsheim seit fast 30 Jahren auf Spurensuche begibt und sich um die Pflege jüdischer Kultur sowie den jüdischen Friedhof, einen der größten im nordbadischen Raum, kümmert. Mit vielen Nachfahren ehemaliger jüdischer Bürger steht er in Kontakt – weltweit. Viele haben ihn bereits mehrfach besucht, um gemeinsam mit ihm Hinweise auf ihre Wurzeln zu finden. Einer von ihnen hat ein Bild im Internet entdeckt, auf dem er selbst mit einem Koffer in der Hand sein Haus in Külsheim verlässt.

»In Külsheim ist die jüdische Geschichte ein großes Thema«, sagt Gemeinderat Alfred Bauch. »Mitte des 19. Jahrhunderts waren 230 von 1900 Einwohnern jüdisch. Im Ersten Weltkrieg waren jüdische Soldaten stolz darauf, als Soldaten für ihr Vaterland zu kämpfen. Der Enkel von Moritz Kahn lebt in New York und besucht mich seit 30 Jahren.« Immer, wenn er einen Brief in krakeliger Schrift aus dem Kibbuz erhält, wird Bauch besonders wehmütig: »Wenn ich Geld hätte, würde ich zurückkehren.«

Vor dem Brunnen, der mit Blumen geschmückt vor dem Rathaus steht, erzählt Alfred Bauch den Besuchern, dass dort zwei Juden gefoltert wurden. Der jüdische Friedhof wurde 1658 angelegt und ist damit eine der ältesten jüdischen Grabanlagen in der Region Franken. Der älteste Grabstein datiert von 1646. Fast 100 Gräber sind auf dem Friedhof zu finden. »Jahrelang war es ein vergessener Ort«, sagt Alfred Bauch. Erst zur 700-Jahr-

Feier von Külsheim 1992 wurde er wieder in Erinnerung gerufen.

Doku »Hier ist ein Frauengrab«, erklärt Bauch. »Sie hatte ein erfülltes Leben, weil die Blume auf dem Stein nicht geknickt ist.« Sehr hilfreich ist für ihn die Dokumentation von Michael Thon, der die Grabsteine aufgelistet und die Inschriften vom Hebräischen ins Deutsche übersetzt hat, sofern sie nicht verwittert sind.

Eine eigene Ausstellungssequenz widmet das Deutschordensmuseum in Bad Mergentheim dem jüdischen Leben in der Stadt. Auch im sogenannten Limbach-Haus in Tauberbischofsheim wurde ein eigener Raum zur Erinnerung an die ehemalige jüdische Bevölkerung eingerichtet.

Die Region um das Taubertal ist ein Quell für Heimatforscher und ihr Bemühen um die Aufarbeitung der heimischen Geschichte. Die Brücke, die vom Taubertal zu den Nachfahren in aller Welt geschlagen wurde, scheint von beiden Seiten schrankenlos begehbar.

www.juedischer-kulturweg.de