Der 2. Dezember wird ein besonderer Festtag in Ulm: Am Sonntag eröffnet die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW) eine neue Synagoge. Es ist nach dem Holocaust die dritte in Württemberg: In Stuttgart manifestierte sich schon 1952 wieder jüdisches Leben, Anfang 2012 konnte in einem Fachwerkhaus aus dem 15. Jahrhundert die Esslinger Synagoge wieder ihrem Zweck dienen. Der Ulmer Neubau ist auch Gemeindezentrum für die 450 Mitglieder zählende Ulmer IRGW-Außenstelle, deren Einzugsgebiet von Heidenheim bis zum Bodensee reicht. Unter anderem haben ein Kindergarten und ein Gemeindesaal Platz gefunden.

Gäste der Eröffnungsfeier am Sonntag werden Bundespräsident Joachim Gauck, der israelische Vize-Premierminister Silvan Schalom, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Präsident des Zentralrats der Juden, Dieter Graumann, sein. Auch mehr als 50 ehemalige Ulmer Juden oder ihre Nachfahren nehmen teil.

Ehemalige Die Stadt hat alle jüdischen Familien mit Ulmer Wurzeln eingeladen. Etwas mehr als 50 Juden, deren Geburtsort Ulm ist, leben noch in aller Welt. Die jüdische Gemeinde zählte in der Donaustadt 1933, als die Nazis an die Macht kamen, 530 Mitglieder. 1945 lebte kein Jude mehr in Ulm.

Das religiöse Zentrum befand sich bis zur Pogromnacht am Weinhof, der als die Keimzelle der Ulmer Siedlungsentwicklung gilt. Am 9. November 1938 legten Nazis einen Brand, wenig später wurde das Gebäude eingerissen.

Kaum einen Steinwurf weit vom authentischen Ort am Weinhof entfernt, ist jetzt die neue Synagoge entstanden. Die Stadt Ulm hat der IRGW, die Bauherrin ist, den Bauplatz kostenfrei überlassen. IRGW-Vorstandssprecherin Barbara Traub und der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik sehen darin eine »großartige Geste« und ein Zeichen, »dass die Arbeit unserer Gemeinde Anerkennung findet«. Der Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner sagt: »Der Stadtpolitik ist es wichtig, dass die Gemeinde ein würdiges neues Haus bekommt. Und zwar mitten in der Stadt, so wie es früher war.«

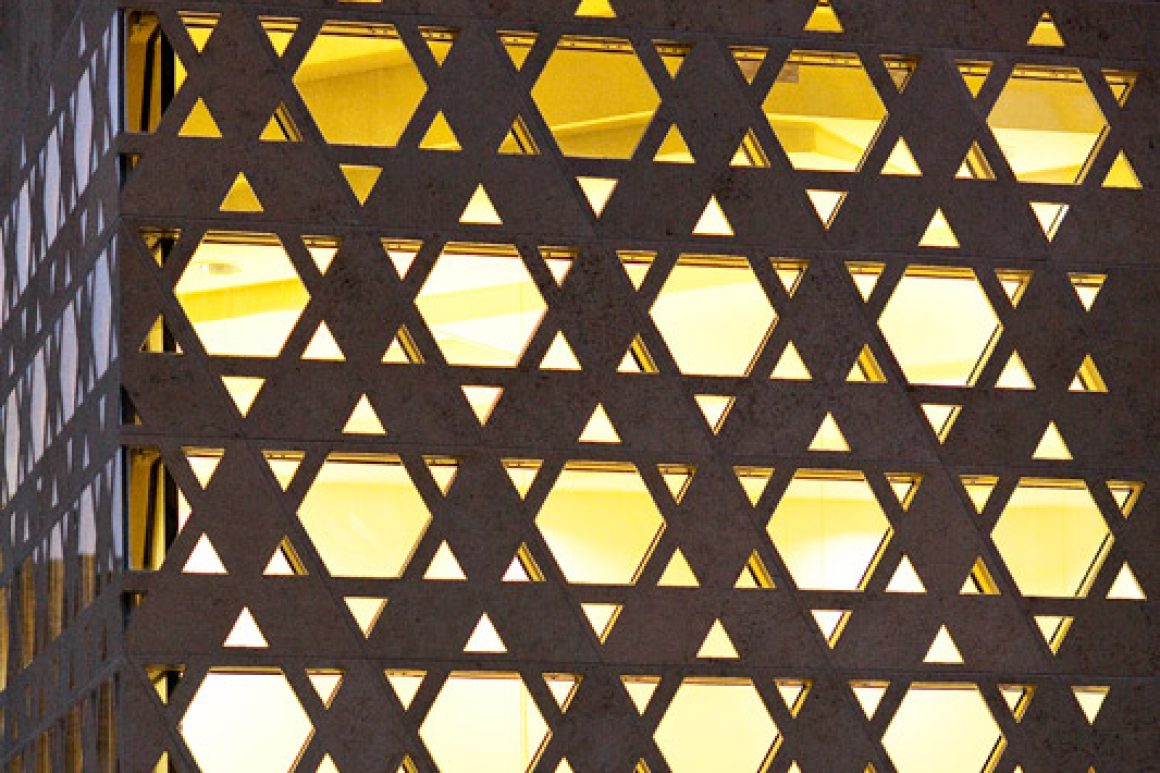

Markanter Bau Die neue Synagoge, ein markantes kubisches Gebäude, ist das Ergebnis eines Architektenwettbewerbes, in dem unter zehn Arbeiten die der Kölner Professorin Susanne Gross (Architekturbüro Kister Scheithauer Gross) mit dem ersten Preis bedacht worden war. Der Neubau setzt eine Reihe zeitgemäßer Architektur fort, mit der im Zentrum seit Jahren die Reparatur der Wiederaufbauzeit läuft.

Das im Krieg zu 85 Prozent zerstörte Ulm war an vielen Stellen mit den bescheidenen Mitteln der Zeit wiederaufgebaut worden. Heute setzt die Stadt an prägenden Orten wie auf dem Münsterplatz, vor dem Rathaus oder jetzt auf dem Weinhof auf den modernen Städtebau national und international renommierter Architekten wie Richard Meier (USA), Gottfried Böhm (Köln) oder Stephan Braunfels (München/Berlin).

Unterstützung Finanziert wird die 4,6 Millionen Euro teure Synagoge vorwiegend durch die IRGW, erläutert Barbara Traub. Der Vorstand kann demnach für das Ulmer Projekt über 1,5 Millionen Euro aus IRGW-Mitteln verfügen und durfte zudem einen Zwischenkredit über zwei Millionen Euro aufnehmen. Das Land Baden-Württemberg steuert 450.000 Euro bei, die Stadt Ulm den Baugrund plus 400.000 Euro.

In Ulm existiert ein Förderverein, der den Synagogenbau unterstützt. Spendenaufrufe stießen bei Wirtschaft und Privatpersonen auf fruchtbaren Boden, die Spendensumme hat längst den sechsstelligen Bereich erreicht.

Nicht ohne Brisanz: Bei der Ulmer Synagoge handelt es sich um ein am orthodoxen Ritus ausgerichtetes Haus mit getrennten Gebetsbereichen für Männer und Frauen. Ausgerechnet der orthodoxe Flügel der IRGW aber gehört zu den Kritikern des Neubaus in Ulm, er hält ihn für zu groß und zu teuer. Hingegen unterstützen die Liberalen in der IRGW um Barbara Traub das Ulmer Projekt.