Am 9. Oktober 1989 feierte die Israelitische Religionsgemeinde Leipzig in einem Hotel gerade Rosch Haschana, als unten auf der Straße 70.000 Menschen vorbeizogen und Freiheit forderten. Rolf Isaacsohn erinnert sich. »Es war mehr innerlich, was man damals erlebt hat, nach außen haben wir uns nicht so gerührt«, sagt Isaacsohn, als er sich die Ereignisse vor 25 Jahren ins Gedächtnis ruft. »Man hatte Angst und wusste ja nicht, wer zuhört. Man wusste ja von der Stasi.« Dann beeilt er sich, nachzuschieben: »Aber ich bin mir bis heute sicher, dass uns innerhalb der Gemeinde niemand belauscht hat.«

Der 81-Jährige, der gerne lacht, ist heute Ehrenvorsitzender eben jener Leipziger Gemeinde. Nach der Wende war er zuerst ihr Geschäftsführer, schließlich wurde er ihr Vorsitzender.

Isaacsohn sitzt vor einem Kaffeehaus in der Sonne und erzählt vom Gemeindeleben in der DDR. »Unsere Gemeinde hatte in den 80er-Jahren nur noch 35 Mitglieder, einige davon haben sich nie sehen lassen, und viele waren schon ältere Leute. Ein Gemeindeleben wie heute gab es damals nicht. Wir haben uns maximal sechsmal im Jahr zu Feiertagen getroffen, der damalige Vorstand hat auch jeden Einzelnen gebeten, ›bitte zu kommen‹. Das waren eher Familien- als Gemeindetreffen. Man war sich verbunden durch die Geschichte der Nazizeit und durch die Probleme, wie sie alle in der DDR hatten.«

Unterstützung Die Gemeinde, erzählt Isaacsohn, habe immer Unterstützung in Leipzig erfahren, etwa durch den jüdisch-christlichen Dialog, aber auch von offizieller Stelle. So habe der Leiter des zuständigen Amtes immer wieder Personal bereitgestellt, etwa um auch die beiden jüdischen Friedhöfe instand zu halten.

»Ab 1952 hat man uns machen lassen«, sagt Rolf Isaacsohn. Es gab nur ein Problem: Die Gemeinde hatte keinen Rabbiner. »Zum Glück kamen unsere damaligen Vorstandsvorsitzenden, Eugen Gollomb und später Aron Adlerstein, aus orthodoxen Elternhäusern. Sie sind in ihrer Jugend in Polen streng religiös erzogen worden und waren daher in der Lage, die Gottesdienste durchzuführen, wenn sie auch keine ausgebildeten Rabbiner waren. Sie konnten Hebräisch, sie konnten die Tora lesen, sie wussten genau, was zu tun ist. Das war so schön, dass die Mitglieder aus anderen Gemeinden zu den Hohen Feiertagen zu uns nach Leipzig kamen.«

Am 9. Oktober 1989, als sich die Ereignisse in Leipzig überschlugen, feierte die winzige jüdische Gemeinde gerade das Neujahrsfest, erinnert sich Rolf Isaacsohn. Die Wahl des Ortes war zufällig getroffen worden. »Wir hatten an diesem Abend alle Gemeindemitglieder zum Neujahrsfest in das Hotel International am Tröndlinring eingeladen und jedem gesagt: ›Seid vorsichtig, es soll viel Polizei in der Stadt sein und bewaffnete Soldaten. Geht langsam, guckt, was los ist.‹«

Neugier Isaacsohn stieg aus Neugier ein paar Haltestellen zu früh aus, um zu Fuß durch die Innenstadt zu gehen. »Da habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass die ganze Universitätsstraße voller Bewaffneter war«, sagt der gebürtige Leipziger noch heute mit Schaudern. »Ich weiß nicht, ob das Kampfgruppen, Soldaten oder Polizisten waren, ich habe mir die Leute nicht so genau angeschaut, sondern bin mit gesenktem Haupt an ihnen vorbeigelaufen und war froh, als ich im Hotel war.«

Dort hätten sich dann alle darüber unterhalten, was sie auf dem Weg gesehen haben. Erst dann begann die Gemeinde mit ihrer Feier, und nach einer Weile hörten die Teilnehmer – obwohl der Raum zum Innenhof hinausging – durch das geöffnete Fenster laute Geräusche. Ein Kellner sagte, draußen auf der Straße seien Leute zu sehen. »Das wurde immer mehr und immer lauter, und schließlich bin ich doch einmal rausgegangen«, erzählt Rolf Isaacsohn.

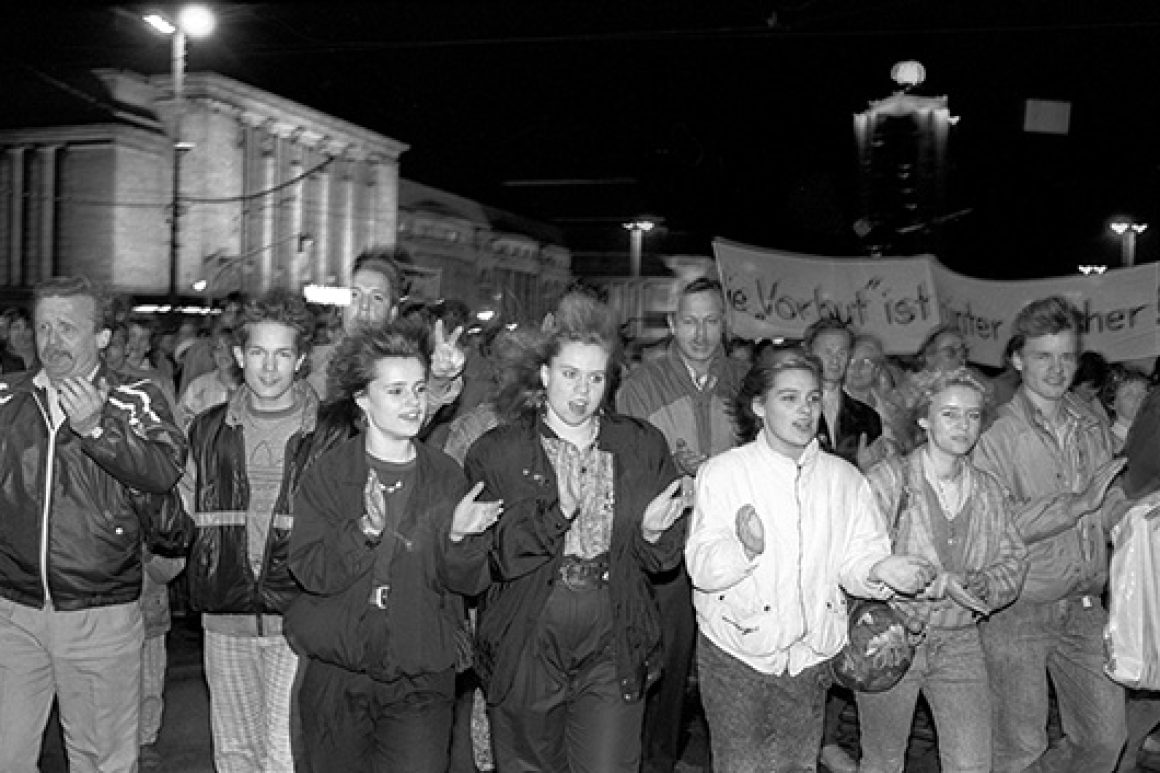

Freiheit Dort hörte er die Rufe der Demonstranten: »Freiheit«, »Wir sind das Volk« und »Keine Gewalt«. »Rund 20 Meter vor mir war dieser riesige Menschenstrom, der in Richtung Runde Ecke« – die damalige Stasi-Zentrale in Leipzig – »die Straße entlangzog. Das war für mich wie ein Magnet. Ich bin einfach ein Stück an deren Seite mitgelaufen. Nicht weit, vielleicht 100 Meter einmal um die Kurve herum bis zur Hauptfeuerwache. Da bin ich dann stehen geblieben und dachte mir: ›Das ist ja furchtbar, wer weiß, was hier noch passiert, geh’ lieber zurück.‹ Ich frage mich noch heute, wie ich dazu gekommen bin, da mitzulaufen.«

Die Gemeindemitglieder beschlossen, so lange im Hotel auszuharren, bis sich die Lage beruhigt hatte, und machten sich dann auf den Heimweg. »Ich bin zum Hauptbahnhof gelaufen, die Straßen waren menschenleer. Dann fuhren auf einmal ein paar Militärfahrzeuge an mir vorbei, die vorne große Gitter hatten, die man aufklappen und mit denen man Menschenmassen wegdrücken konnte. An der Haltestelle waren auch nur ganz wenige Menschen. Man hätte annehmen können, es sei spät in der Nacht. Nur der Aufruf zur Besonnenheit von Gewandhauskapellmeister Kurt Masur an die Demonstranten wurde im Leipziger Stadtfunk immer noch wiederholt, obwohl schon niemand mehr auf der Straße war. Es war eine gespenstische Ruhe.«

Synagoge Doch die Bedeutung der Ereignisse habe er damals noch nicht erfasst, gibt Isaacsohn zu. Auch von einem weitergehenden Engagement anderer Gemeindemitglieder weiß er nichts: »Wir haben uns gewundert, dass der Staat nicht reagierte, dass alles so ruhig geblieben ist. Und als dann in den nächsten Tagen immer noch nichts passiert war, haben wir gedacht, vielleicht ändert sich doch etwas.«

Aber das Ausmaß der Ereignisse wurde den Gemeindemitgliedern erst mit dem Fall der Mauer klar. »Mitte Oktober waren wir noch der festen Meinung, dass sich für uns als jüdische Gemeinde nicht viel ändern wird«, erzählt Isaacsohn.

Man habe seinerzeit gedacht: »Wir sind 35 Mitglieder, in zehn Jahren sind wir vielleicht noch 20, und in 20 Jahren sind wir nur noch fünf, die Synagoge ist dann vielleicht ein Museum – das war’s dann.« So kann man sich irren: 25 Jahre danach hat die Gemeinde in Leipzig rund 1300 Mitglieder – und einen eigenen Rabbiner.