Bis zu seinem Tod 1972 war Carl Katz eine der prägenden Figuren des jüdischen Lebens im Bremen der Nachkriegszeit. Der 1899 geborene Kaufmann wird 1938 von den Nationalsozialisten gezwungen, seine Rohproduktehandlung zu verkaufen, und kommt vorübergehend sogar ins KZ Sachsenhausen.

Als Ende 1941 die Deportationen von Juden in die Ghettos und Vernichtungslager in Osteuropa beginnen, wird Katz zum Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Bremen und Leiter der örtlichen Bezirksstelle der sogenannten Reichsvereinigung der Juden bestimmt. Damit ist er »Ansprechpartner« und Befehlsempfänger der lokalen SS-Verantwortlichen für alle jüdischen Belange. Gut ein halbes Jahr lang entgehen Katz und seine Familie den Fängen der Nazis.

deportation Doch dann werden auch sie, gemeinsam mit den Bewohnern eines jüdischen Altersheimes, deportiert – nach Theresienstadt. Die Lagerhaft überleben Katz, seine Frau Marianne und ihre Tochter Inge nur mit Glück. Inge lernt in Theresienstadt Schmuel Berger kennen und lieben, doch Berger wird kurz vor Kriegsende noch nach Auschwitz deportiert.

Als die Familie Katz nach der Befreiung in ihre Heimatstadt zurückkehrt, ist nicht nur Bremen nach den Bombenangriffen kaum mehr wiederzuerkennen. Auch viele Verwandte und Freunde kehren nie wieder zurück. Dennoch gibt es Lichtblicke: Schmuel Berger hat die Schoa überlebt; er heiratet später seine Inge. Carl Katz bekommt seine Fabrik sowie seinen Immobilienbesitz zurück und arbeitet fortan eng mit der amerikanischen Militärverwaltung zusammen, welche nunmehr in Bremen das Sagen hat.

Doch wenn Katz geglaubt hat, die Anfeindungen gegen seine Person seien nun vorbei, sieht er sich getäuscht. Ehemalige führende Nazis, denen Katz keinen Persilschein ausstellen will, orchestrieren eine regelrechte Schmutzkampagne gegen ihn. Als er 1949 einen SS-Mann vor Gericht wegen der Judendeportationen belastet, bezichtigt ihn dieser offen der Kollaboration mit dem NS-Regime.

listen Es sei Katz gewesen, behauptet Bruno Nette, der bestimmte Juden auf die Deportationslisten habe setzen lassen. Außerdem habe Katz vor der Fahrt nach Theresienstadt einen feucht-fröhlichen Abschied mit ihm gefeiert. »Glaubwürdig« habe das geklungen, schreibt Tage später sogar eine Bremer Zeitung.

Der Überlebende Katz wird so zum zweiten Mal Opfer der Nazis. 1951 brennt ein Warenlager auf dem Gelände seiner Fabrik ab. Ihm ist schnell klar: Es war Brandstiftung. Dann wird sein Hund Ajax vergiftet. Vier Jahre später schickt Katz Tochter, Schwiegersohn und Enkel in die USA. Er selbst bleibt in Bremen und ist Motor des Wiederaufbaus der jüdischen Gemeinde. 1960 verleiht ihm Bundespräsident Theodor Heuss das Bundesverdienstkreuz. Doch bis zu seinem Tod und sogar darüber hinaus sieht Katz sich Vorwürfen konfrontiert, er habe aktiv an der Deportation von bremischen Juden in die Vernichtungslager der Nazis mitgewirkt.

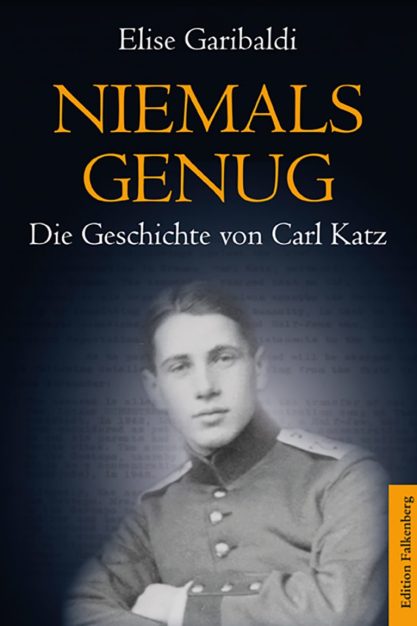

Katz wehrt sich, so gut er kann, lässt sich nicht unterkriegen. 2021, zum 60. Jahrestag des von ihm maßgeblich vorangetriebenen Neubaus der Bremer Synagoge und knapp 50 Jahre nach seinem Tod, wird seine Aufbauleistung endlich auch öffentlich gewürdigt. Im selben Jahr bringt Elise Garibaldi ein Buch über ihren Großvater heraus. Es ist keine Biografie im klassischen Sinne. Vielmehr wird auf breiter Quellenbasis die Zeit der Verfolgung von Katz und der Bremer Juden durch die Nazis sowie die Jahre nach 1945 in Romanform geschildert.

chronologie Nun liegt es in deutscher Übersetzung vor, trägt den Titel Niemals genug. Die Geschichte von Carl Katz. Es ist ein spannendes und sehr facettenreiches Buch. Etwas verwirrend und nicht unbedingt dem Lesefluss und der Dramaturgie dienlich sind die ständigen Unterbrechungen der Chronologie; die Erzählerin springt mehrmals zwischen der NS-Zeit und der Nachkriegszeit hin und her.

Dennoch lohnt es sich, diesen biografischen Roman zu lesen. Er ist mehr als eine posthume Liebeserklärung der Urenkelin an ihren Urgroßvater. Er zeigt auch sehr anschaulich und mit viel Akribie, wie sehr der Antisemitismus nach 1945 in der deutschen Gesellschaft präsent blieb und wie perfide Altnazis vorgingen, um sich selbst zu Opfern zu stilisieren und die eigentlichen Opfer – Menschen wie Carl Katz – als Täter hinzustellen.

Elise Garibaldi: »Niemals genug. Die Geschichte von Carl Katz«. Edition Falkenberg, Bremen 2023, 336 S., 24,90 €