Herr Ranan, für Ihr neues Buch haben Sie mit zahlreichen jungen Juden über ihr Leben in Deutschland gesprochen. Welchen Eindruck haben Sie dabei von dieser Generation gewonnen?

Meine Ausgangsfrage war, inwiefern sich die sogenannte dritte Generation in ihren Einstellungen zu Deutschland von ihren Eltern und ihren Großeltern unterscheidet. Ich wollte herausfinden, ob die Enkelkinder der Schoa-Überlebenden in dieser Hinsicht dieselben Vorbehalte, Sorgen und Komplexe haben wie Angehörige der ersten und zweiten Generation der Juden, die sich nach dem Krieg in Deutschland niedergelassen haben. Durch die Gespräche wird klar, dass das Deutschlandbild der jungen Erwachsenen vergleichsweise viel unverkrampfter, normaler und stabiler geworden ist.

Wie äußert sich das?

Vor 40 Jahren betrachteten 80 Prozent der in Deutschland lebenden Juden Israel als ihre Heimat. Sie sprachen von »gepackten Koffern«, die immer parat stehen. Beim Ausdruck »Heimat« zögerten auch heute noch viele meiner Interviewpartner. Dagegen sagten fast alle, dass selbstverständlich Deutschland ihr Zuhause sei. Hier wurden sie geboren, hier fühlen sie sich wohl, und hier wollen sie auch bleiben. Von den viel zitierten »gepackten Koffern« kann keine Rede mehr sein.

Sind die Vorbehalte gegenüber Deutschland komplett verschwunden?

Nein. Die Enkel der Schoa-Überlebenden sagen gleichzeitig auch, dass sie für judenfeindliche Stimmungen, wie auch für Rechtextremismus in der Gesellschaft, äußerst sensibel sind. Antisemitismus ist und bleibt ein Thema. Als ich die Interviews führte, war die Beschneidungsdebatte in Deutschland in vollem Gange. Das hat die jungen Erwachsenen sehr beschäftigt. Mit Verblüffung stellten sie fest, was sich da alles entlud. Jude in Deutschland zu sein, heißt halt immer noch, anders zu sein.

Wie denkt die Enkelgeneration darüber, dass ihre Großeltern nach der Schoa in Deutschland geblieben sind?

Die meisten Befragten waren in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend. Sie wollten über ihre Großeltern nicht urteilen und sie damit womöglich ungerecht behandeln. Oft wollten sie die Großeltern in Schutz nehmen und erklärten, wieso sie hier geblieben und nicht nach Israel gezogen sind. Zugleich gaben einige aber auch an, dass sie in der Situation ihrer Großeltern nicht in Deutschland hätten bleiben können. Schließlich lebten hier nach Ende des Krieges immer noch die Nazimörder.

Sie selbst wurden 1946 geboren, Ihre Eltern waren ebenfalls Schoa-Überlebende. Was ist der größte Unterschied zwischen Ihnen und jungen deutschen Juden?

Ich bin natürlich zweite Generation, nicht dritte. Meine Großeltern flohen zum Glück aus Deutschland und fanden im damaligen Palästina ihre neue Heimat. Damals waren meine Eltern noch Jugendliche. Ich wurde in Israel geboren und bin da auch aufgewachsen. Mittlerweile lebe ich hauptsächlich in Großbritannien. In Deutschland habe ich noch nie gelebt. Ich unterscheide wirklich sehr stark zwischen Deutschland und der deutschen Gesellschaft in den ersten 20 bis 30 Jahren nach Kriegsende und dem heutigen Deutschland. Aber ganz ehrlich: Deutschland so selbstverständlich als meine Heimat bezeichnen, das könnte ich nicht.

Die Fragen stellte Philipp Peyman Engel.

—

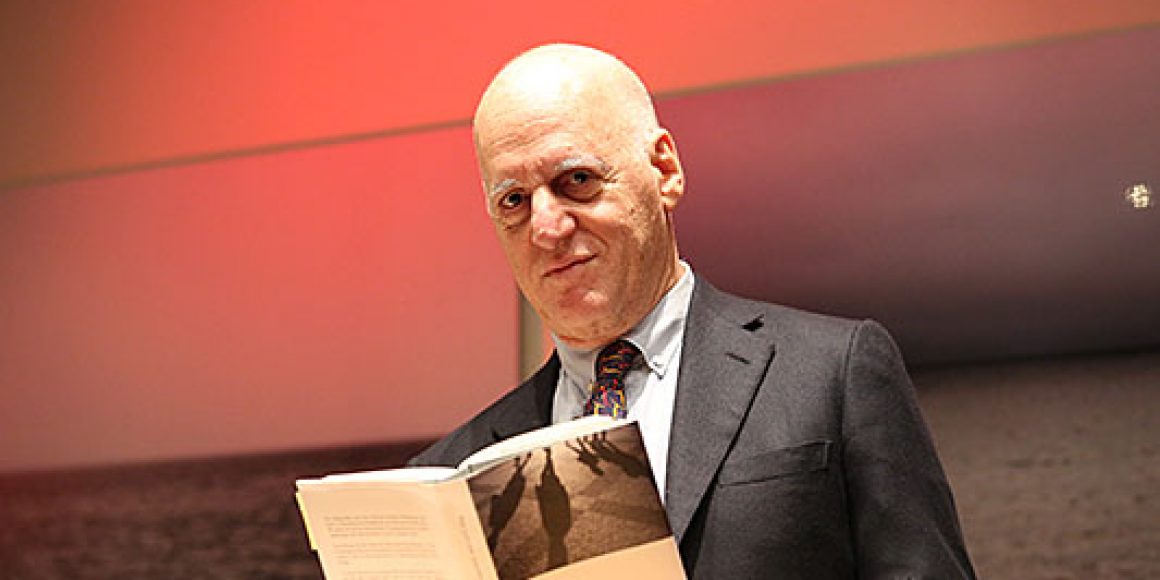

David Ranan: »Die Schatten der Vergangenheit sind noch lang. Junge Juden über ihr Leben in Deutschland«. Nicolai, Berlin 2013, 256 S., 24,95 €

David Ranan stammt aus einer deutsch-jüdischen Familie und wuchs in Israel auf. Er studierte Wirtschaftswissenschaften in Israel und London und absolvierte außerdem ein Studium der Kultur- und Politikwissenschaft. Heute lebt Ranan als freier Autor in London. Bei Nicolai erschien von ihm im Jahr 2011 sein Buch »›Ist es noch gut, für unser Land zu sterben?‹ Junge Israelis über ihren Dienst in der Armee«.

Ein Überblick über Ranans Lesereisetermine findet sich auf folgender Website: www.nicolai-verlag.de