Was fällt euch ganz spontan bei dem Wort ›Juden‹ ein?», fragt Nirit und schaut erwartungsvoll in die Runde. In dem Raum vor ihr sitzen in einem akkurat aufgestellten Stuhlkreis 21 Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse der Walter-Gropius-Gesamtschule im Berliner Stadtteil Neukölln. Es geht der Reihe nach – ohne sich zu melden, einfach frei von der Leber weg, sollen die Jungen und Mädchen ihre ersten Gedanken zu «Juden» in den Raum werfen.

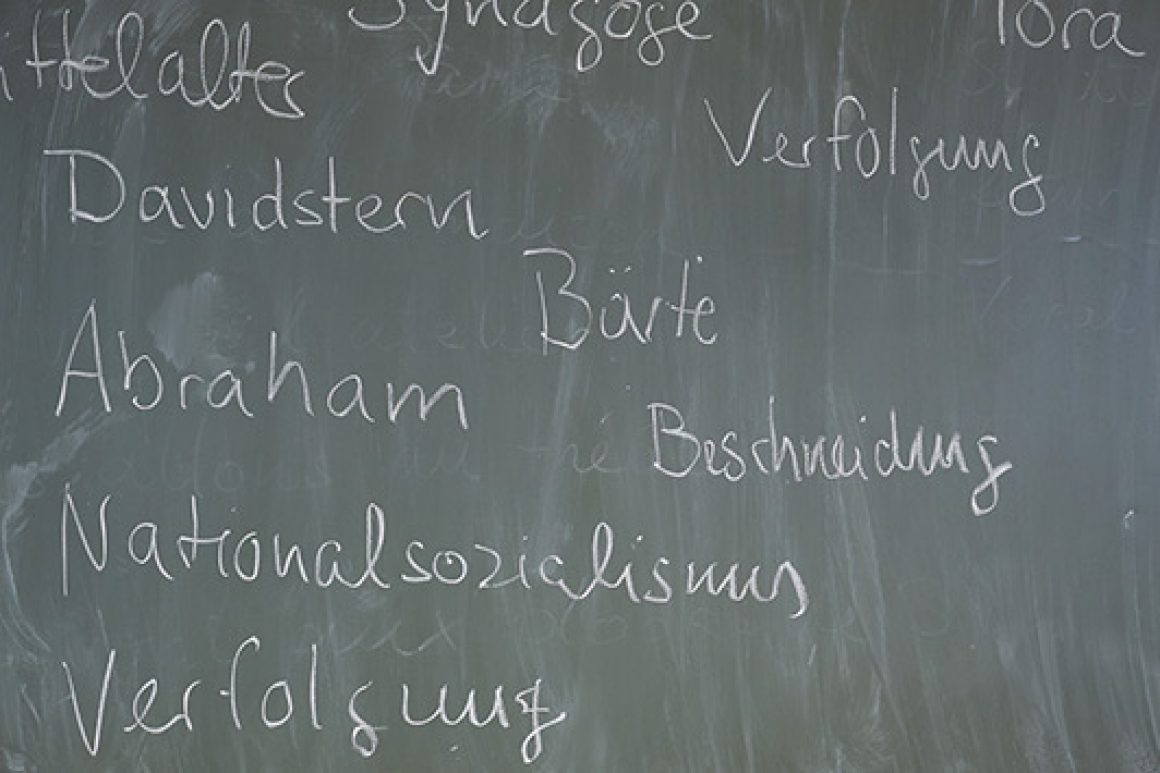

Munter und durcheinander geht es los: Synagoge, Beschneidung, Tora, Hitler, Bärte, Nationalsozialismus, Kippa, Religion, Verfolgung, Schimpfwort, Free Palestine, Kriege, Anne Frank, Davidstern. Gut lesbar schreibt Esther die Begriffe an die Tafel, die den Elf- bis 13-Jährigen in der Brainstorming-Runde assoziativ zum Thema eingefallen sind.

Esther (32) und Nirit (38) sind nicht etwa Lehrerinnen. Beide wurden heute als Referentinnen aus ihrem alltäglichen Leben «ausgeliehen». Als Jüdinnen stellen sie sich ehrenamtlich dem von der Europäischen Janusz Korczak Akademie (EJKA) ins Leben gerufenen Bildungsprogramm «Rent a Jew» zur Verfügung.

stereotype Das Projekt funktioniert so: Schulen, Volkshochschulen, Universitäten oder Kirchengemeinden «mieten» einen Juden, der zum ungezwungenen Plausch über Gott und die Welt vorbeikommt.

Die Idee dahinter: Durch die persönlichen Begegnungen und Gespräche sollen Vorurteile zwischen Juden und Nichtjuden abgebaut und Stereotype ad acta gelegt werden. «Um Ressentiments nachhaltig zu begegnen, ist es besser, miteinander statt übereinander zu reden», sagt Alexander Rasumny, Referent für Medienpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit bei der EJKA. «Face to Face» gehe es schließlich immer noch am besten.

«Seid ihr zwei denn echte Juden?», fragt ein Junge im türkisfarbenen Pullover. Esther und Nirit nicken. Für fast alle Jugendlichen der multikulturell geprägten Schulklasse dürfte es das erste Mal überhaupt sein, dass sie zwei Jüdinnen gegenübersitzen. Dass sie jetzt ihre Fragen zu Juden, Judentum und allem, was dazugehört, stellen können – ganz ungezwungen und drauflos –, scheint den Jugendlichen zwar zu gefallen, noch ist das Interesse aber verhalten. «Fragt einfach – ich bin auch bestimmt nicht sauer», ermuntert Nirit die Jugendlichen.

youtube Damit auch alle wissen, mit wem sie es zu tun haben, stellen Esther und sie sich erst einmal vor: Nirit ist in Tel Aviv geboren und lebt seit über elf Jahren in Deutschland. Ihre Großeltern sind Schoa-Überlebende aus Polen. In Berlin veranstaltet sie Lesungen israelischer Buchautoren und andere Kulturprojekte mit Israelbezug.

Esther kommt aus einer deutsch-russisch-jüdischen Familie, ist Berlinerin, lebt traditionell, isst aber nicht koscher. Beruflich organisiert sie die Videodays. Als sie das sagt, geht ein Raunen durchs Klassenzimmer. Schwuppdiwupp schnellen die Finger in die Höhe. «Kennen Sie Dagi Bee? Und LeFloid? Und Timo Torres?» Das sind Deutschlands beliebteste YouTuber und die Videodays das größte europäische Treffen der YouTube-Szene in Köln und Berlin.

Das Eis ist gebrochen. Die Schüler wollen am liebsten alles über die Videodays von Esther wissen. Einige rufen Fragen hinein, eine Jungsclique wird hibbelig. Esther bleibt souverän. «Jeder, der mir eine Frage zum Judentum stellt, darf mir auch eine zu meinem Job mit den Videodays stellen», sagt sie bestimmt. Ein fairer Deal.

schimpfwort Jetzt geht es los mit der Fragestunde. Haben Juden im Mittelalter Christen ermordet, um sie ihrem Gott zu opfern? Haben Hitler und die Zionisten zusammengearbeitet? Ist Trump der neue Hitler? Warum führen die Israelis Krieg gegen die Palästinenser? Seit wann ist Jude eigentlich ein Schimpfwort?

Esther und Nirit kann nichts aus der Ruhe bringen. Sie haben sich auf solche Fragen vorbereitet. Den Hitler-Trump-Vergleich möge sie nicht, sagt Nirit. Es seien historisch ganz unterschiedliche Situationen. «Wir leben in völlig anderen Zeiten. Aber es stimmt schon, Trumps Wahlsieg birgt politische Gefahren für Amerika und die Welt», meint sie.

Esther widmet sich der Schimpfwort-Problematik. «Guck mich mal an. Findest du etwa, dass ich ein Schimpfwort bin?», fragt sie in Richtung eines Jungen, der die Frage gestellt hatte, seit wann man sich gegenseitig eigentlich als «Juden» beschimpfe. «Nein, nein. Du natürlich nicht», wehrt er ab. «Aber wenn jemand auf dem Schulhof zu mir ›Jude‹ sagt, sage ich ›Free Palestine‹», verteidigt er sich. «Ich bin keine Israelin», sagt Esther, vielmehr sehe sie sich als deutsche Jüdin russischer Abstammung.

erdbeereis «Wenn du mir ›Free Palestine‹ zurufst, können wir nicht diskutieren; das ist ein inhaltsleeres Schlagwort – da kannst du auch einfach ›Erdbeereis‹ brüllen», entgegnet Esther beherzt. Die Klasse lacht. Der Junge schmollt. Die Situation ist entschärft.

«Ich finde den Ansatz sehr gut, vor Ort in den Schulen mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen – sie plappern nur die Vorurteile nach, die sie von ihren Eltern oder Freunden aufgeschnappt haben», meint Esther. Ihr Fazit nach dem ersten «Rent a Jew»-Einsatz: «Man kann hier etwas bewirken.»

Nirit, die schon mehrfach als Referentin für das Projekt unterwegs war, stimmt zu. Es sei erschreckend, welch «krude Ideen» die Schüler teilweise haben. Sie hofft, dass die Jugendlichen nun mit einer anderen Vorstellung von Juden und Judentum nach Hause gehen. Aufklärungsarbeit hält sie für dringend geboten. Projektleiter Alexander Rasumny sieht das ähnlich. «Unsere Ehrenamtlichen zeigen, wie pluralistisch und facettenreich Judentum heute in Deutschland ist», betont er. So erreiche das Projekt auch Menschen, «die wir sonst nicht erreichen würden».

freiwillige Seit dem bundesweiten Start von «Rent a Jew» 2015 fragen überwiegend Schulen Referenten an. «Die Lehrer nehmen unser Programm sehr gerne an», berichtet der EJKA-Referent. Wegen der großen Nachfrage freue man sich immer über neue interessierte Freiwillige aus der jüdischen Community, die sich gerne einmal «mieten» lassen wollen.

Esther und Nirit wollen in jedem Fall weiter am Ball bleiben und bald wieder eine Schulklasse besuchen. Bestärkt darin hat sie auch die Reaktion eines Schülers, der sich nach der Fragestunde an sie wandte: Ihm habe die Veranstaltung viel Spaß gemacht – er glaube nun nicht mehr, dass Juden schlechte Menschen seien.