Im Herbst 2017, zehn Jahre nach dem Umzug der Israelitischen Kultusgemeinde an den Jakobsplatz, hielt IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch fest: »Wir bauen – auch im Wortsinne – auf unsere Zukunft in der bayerischen Hauptstadt, die heute die ›Weltstadt mit Herz‹ ist. Hier sind wir ein respektierter Teil der pluralistischen Stadtgesellschaft.« Und sie fuhr fort mit einem Gedanken, der sicherlich für die meisten Gemeindemitglieder gilt: »Wir sind Münchner mit tiefen Wurzeln in der Münchner und bayerischen Geschichte. Das bedeutet nicht, dass wir uns aus unserer Religion und unseren Traditionen begeben.«

Diese programmatischen Gedanken haben sechs Jahre später nichts von ihrer Bedeutung verloren. Sie können vielmehr als Richtschnur dienen, wenn es um den Europäischen Tag der jüdischen Kultur 2023 geht, der in diesem Jahr unter dem Motto »Erinnerung« stand.

Für jüdische Menschen aus nah, wie Schwaben oder Franken, und fern, wie Ostpreußen oder Galizien, war die bayerische Residenzstadt lange Zeit ein Zielort, der enorme Zuwanderung erlebte. Manche »Zuagroaste«, wie man auf Bayerisch sagt, haben erheblich zum Ruhm der Stadt beigetragen – und hätten es vielleicht in noch größerem Maße getan, wenn man sie gelassen hätte.

SCHWERPUNKTE Das Kulturzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern nimmt seit 2007, dem Beginn der Ära am Jakobsplatz, an dem seit 1999 bestehenden europaweiten Projekt teil. In diesem Jahr wurden drei Schwerpunkte gesetzt: die Biografie des Forscher-Genies Arthur Eichengrün, die Musik des Komponisten Werner Richard Heymann und eine Synagogenführung, in der von Ellen Presser das enorme Erinnerungspotenzial herausgearbeitet wurde, das in der postmodernen Architektur der Ohel-Jakob-Synagoge steckt.

Das Kulturzentrum der IKG nimmt seit 2007, dem Beginn der Ära am Jakobsplatz, an dem seit 1999 bestehenden europaweiten Projekt teil.

Alle drei Events erfreuten sich beim Publikum großer Beliebtheit. Ergänzt wurde das Angebot durch koschere Schmankerl im Restaurant »Einstein« und ein vielfältiges Angebot beim Bücherbasar. Die Stadtführung von Chaim Frank auf den jüdischen Spuren Münchens war auch in diesem Jahr wieder stark nachgefragt und deshalb bereits in kürzester Zeit ausgebucht.

buchvorstellung Auf der Buchvorstellung fehlte derweil ein Buch: das über »Arthur Eichengrün«, gemäß seinem Biografen Ulrich Chaussy »der Mann, der alles erfinden konnte, nur nicht sich selbst«. Der Herder Verlag hatte die Fertigstellung nicht termingerecht geschafft, sodass Chaussy statt einer reinen Lesung kurz entschlossen auf eine szenische Performance mit Musik setzte, angereichert mit fiktiven Einwürfen des Porträtierten, dargeboten von Schorsch Hampel und Peter Weiß.

Chaussy berichtete, wie er im Zuge einer anderen Recherche 1987 über den Obersalzberg bei Berchtesgaden, den Hitler zu seinem zweiten Regierungssitz erkoren hatte, auf die Geschichte eines zerstörten Dorfes und eines einstigen jüdischen Ortsansässigen stieß.

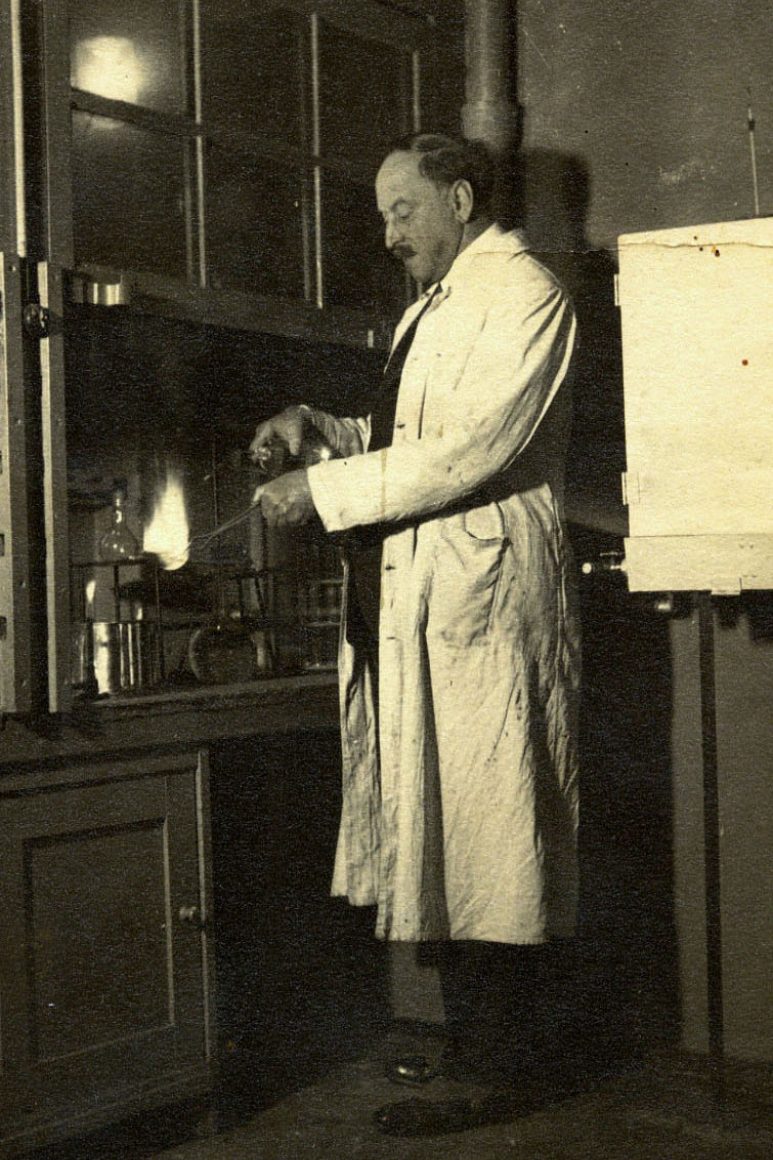

Dieser selbe Arthur Eichengrün, Chemiker und Ingenieur, war einer der innovativsten Köpfe der Kaiserzeit und der Weimarer Republik. Er synthetisierte Kokain, das einmal als Heilmittel galt, erfand Aspirin und den unbrennbaren Kinofilm, schuf mit »Cellon« eine Alternative zur Schellack-Platte und zur Bespannung von Luftschiffen. Er trug zum Ruhm der Firma Bayer bei und verdiente mit seinen Patenten – auch in Übersee – so gut, dass er sich ein Landhaus am Obersalzberg leisten konnte.

ZUHAUSE Der gebürtige Aachener, der in Berlin wirkte und seine Freizeit im ländlichen Ambiente genoss, verlor sowohl sein Haus in den Alpen als auch sein elegantes Zuhause in Berlin und wurde 1944 ins KZ Theresienstadt deportiert. Er überlebte. Chaussy fand das Grab des assimilierten Juden, der sich nie taufen ließ, am Ortsfriedhof in Bad Wiessee.

In diesem Jahr stand der Europäische Tag der jüdischen Kultur unter dem Motto »Erinnerung«.

Über den Komponisten Werner Richard Heymann (geboren 1896 in Königsberg, gestorben 1961 in München) konnte man, während das Publikum in den Hubert-Burda-Saal strömte, am Büchertisch allerlei finden. Dafür sorgt seine 1952 geborene Tochter Elisabeth Trautwein-Heymann seit Jahrzehnten.

Zu den Anekdoten, die sie überliefert, gehört jene von seinen Bemühungen um Wiedereinbürgerung nach der Rückkehr aus dem amerikanischen Exil. Erst 1957 bat man ihn in München aufs Rathaus. Als Beleg seiner Deutschkenntnisse sollte er ein deutsches Volkslied singen. Er trug »Das gibtʼs nur einmal« vor. Ohne zu ahnen, dass Heymann damit seine eigene Komposition dargeboten hatte, akzeptierten die Beamten den Evergreen als Volkslied und erkannten ihm die deutsche Staatsbürgerschaft wieder zu.

lieblingslied Als sein Lieblingslied nannte der Schöpfer der Hollywood-Filmmusiken von Ninotchka und To be or not to be einem Fernsehteam vom Bayerischen Rundfunk 1961 das Lied »Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück«, zu dem sein Freund Robert Gilbert den Text verfasst hatte.

Im München des Jahres 2023 konzertierten im Gemeindezentrum der Kultusgemeinde schließlich der Israeli Tal Balshai, der für eine Tontechniker-Ausbildung nach Berlin kam und als Musiklehrer und Pianist dort blieb, und die aus Kasachstan stammende Sängerin Helena Goldt. Als Russlanddeutsche konnte sie einen Teil des Publikums sogar mit ein paar zusätzlichen Melodien in russischer Sprache überraschen.