Es gibt eine Stunde am Tag, die nur mir gehört – und meinem kleinen Radio. Morgens zwischen fünf und sechs Uhr liege ich im Bett, stecke mir Kopfhörer in die Ohren und schalte Bayern 5 ein. Dieser Sender bringt den ganzen Tag nichts als Nachrichten. Beim ersten Mal verstehe ich ein bisschen, beim zweiten Mal schon mehr und irgendwann alles. Ich will die deutsche Sprache beherrschen. Deshalb gilt in unseren vier Wänden auch eine strenge Regel: kein russisches Fernsehprogramm, russisches Radio, russische Bücher, russische Zeitungen – alles verboten. Und ich halte mich daran. Mein Mann Andriy dagegen nicht.

Schuld daran ist der Computer. Er ist süchtig danach. Andererseits bin ich natürlich froh, dass es den Computer gibt. Was täten wir ohne ihn? Wir brauchen ihn für unsere Recherchen, für unsere Arbeit. Ich gehe zum Beispiel mit meinem Mann spazieren und sage: Lassen wir die ganze Arbeit und sind einfach Rentner wie andere Leute in unserem Alter. Dann sagt mein Mann, das geht jetzt nicht, lass uns nach Hause zurück, ich muss wieder an meinen Computer.

Und eigentlich hat er recht. Jetzt aufhören geht nicht. Dazu ist unsere Arbeit zu wichtig, und jeder Tag zählt. Zusammen mit Andriy leite ich das Projekt »Lebendige Erinnerung«. Alte Menschen, die wie wir aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, wenden sich an uns und erzählen aus ihrem Leben. Wir nehmen alles auf Tonband auf und transkribieren es. Zusammen mit Fotos, Familienstammbäumen und Dokumenten kommt das dann auf eine CD – und fertig. Wir haben ein Team um uns von ungefähr 20 Helfern, Freiwillige und Ehrenamtliche wie wir.

Das Projekt durchzieht meine Woche, mein tägliches Leben. Wenn jemand auf unsere Anzeige im russischen Informationsblatt gestoßen ist, ruft er an und kommt auf die Liste. Im Moment warten etwa 30 alte Leute auf uns. Sie wollen sich mit uns treffen und erzählen. Am wohlsten fühlen sie sich in ihrer eigenen Wohnung. Früher hatten wir einen Raum in der Sozialabteilung. Aber das war nicht ideal. Die alten Leute gehen dahin, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie bedrückt sind. Dieses unangenehme Gefühl wollten wir nicht auf unsere Interviews übertragen. Wir gehen zu ihnen oder sie kommen zu uns.

Netzwerk Feste Arbeitszeiten haben wir nicht. Die gab es früher – aber das ist lange her, als ich noch in Kiew als promovierte Biologin in einem krebswissenschaftlichen Institut gearbeitet habe. Eigentlich wollte ich Ärztin werden. Meine Mutter war eine berühmte Medizinerin, und ich wollte diesen Weg weitergehen. Aber das war in der Ukraine für Juden fast unmöglich. In den 50er- und 60er-Jahren kam der Antisemitismus von höchster Stelle und zog sich durch sämtliche Behörden.

2002 habe ich mit 60 Jahren die Ukraine verlassen und bin nach München gezogen. Man wollte hier gleich von mir wissen, was ich mir vorstellen könnte zu tun. Ich sagte, ich könne ehrenamtlich arbeiten. Je älter ich werde, umso mehr habe ich das Gefühl, dass ich meiner Großmutter gleiche, dass ich wie sie denke. Meine Großmutter war blind und eine sehr weise, fromme Frau.

Weil meine Eltern viel unterwegs waren, wuchs ich bei ihr auf. Meine Augen sind ihre Augen, meine Hände sind ihre Hände. Ich begann also, in München ein Netz von ehrenamtlichen Diensten und Helfern zu organisieren, das bis heute aus mehr als 100 Freiwilligen besteht. Seitdem kennen mich alle als Rimma, obwohl ich eigentlich Revekka heiße. Im Pass und in der Seele bin ich Revekka.

Grüner Tee Nach meiner Radiostunde stehe ich auf und schalte erst einmal die Kaffeemaschine an. Ich trinke meinen Kaffee schwarz. Dazu gibt es ein bisschen Hartkäse, vielleicht auch noch eine Tasse grünen Tee. Dann fange ich an zu putzen. Was das anbelangt, bin ich ein bisschen verrückt. Bei mir muss immer alles super- sauber und ordentlich sein. Später gehe ich einkaufen, bereite das Mittagessen vor. Meistens gibt es eine Suppe. In der russischen Küche spielt Suppe eine wichtige Rolle. Andriy weiß dazu einen Spruch: Wenn in einer Familie keine Suppe gekocht wird, dann ist das keine Familie, sondern ein Verhältnis.

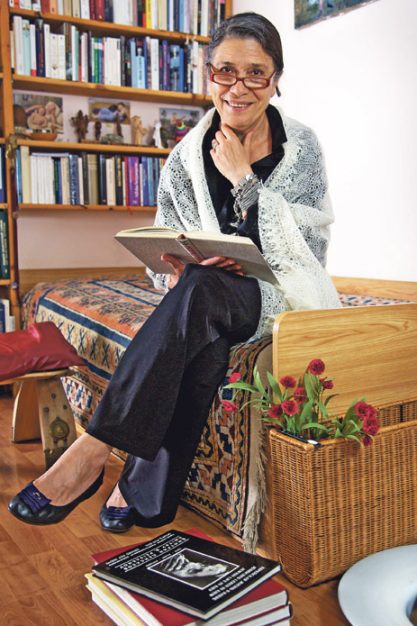

Wann immer es mir möglich ist, besuche ich Flohmärkte, davon gibt es in unserem Viertel genug. Was ich da schon gefunden habe, ist kaum zu glauben. Oft komme ich mit Büchern zurück, mit wunderbaren, interessanten Bänden. Ich lese sehr gerne, vor allem Historisches und Biografisches. Ich habe ein Regal voller deutscher Bücher. Die verdanke ich zu einem großen Teil einer netten Bekanntschaft mit einer deutschen Dame und deren Tochter. Als die Dame gestorben war, vermachte sie mir ihre Bücher. Und die Tochter wollte bei mir Russisch lernen.

Bald habe nicht ich sie, sondern sie mich unterrichtet, und zwar in jüdischer Geschichte, weil sie sich darin bestens auskannte. Und ich, was wusste ich schon davon? Nur etwas aus der Zeit, als ich nach der Perestroika für das jüdische Hilfswerk JOINT tätig gewesen bin, im Bereich des medizinischen Sozialprogramms. Mit JOINT erlebte ich den Neuanfang jüdischen Lebens in der Ukraine.

Ich kam in die kleinsten Dörfer, wo vielleicht ein Jude mit seiner Familie lebte, kümmerte mich um Essen, ärztliche Hilfe, wünschte Masal tow, wenn ein Baby auf die Welt gekommen ist. Ich wollte etwas für die jüdische Gemeinschaft tun, suchte Kontakt zu den Menschen, und dabei ist es geblieben. Trotzdem hatte ich auch hier nie das Gefühl, in einem Ghetto ohne Kontakt nach außen zu leben. Das ist das Problem von vielen Neuzuwanderern. Sie haben ihre Familie, die Gemeinde und Schluss. Das ist nicht gut.

Uniform Ich bin offen und habe immer wieder nette Leute in Deutschland getroffen, die mir helfen wollten, die mir Möbel geschenkt haben, mich zu einer Tasse Kaffee eingeladen haben. Ich kann mit diesen Menschen offen über meine Probleme sprechen. Am ersten Tag, als ich ins Hochhaus eingezogen bin, kam die Nachbarin und sagte: »Sie haben keine Vorhänge? Ich kann Ihnen welche geben.«

Sie hat mich zu sich eingeladen, und an der Wand hing ein Foto von ihrem Vater in Uniform, als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Ich habe gesagt, »Helga, warte«, bin in meine Wohnung und habe ein Foto gebracht von meinem Vater in Uniform. Wir haben gespürt, was damals passiert ist, welche Tragödie das für beide Völker war, und wir hatten Tränen in den Augen.

Tagsüber gehe ich gerne in der Sonne spazieren, in den vielen Parks, die es in unserem Bezirk gibt, und sehe den Hunden beim Spielen zu. Abends schaue ich mir dann im Fernsehen Diskussionen oder Talkshows an, aber erst nach zehn Uhr, wenn da intelligentere Leute sitzen. Danach besprechen Andriy und ich, welche Arbeiten und Termine anstehen, und gegen 24 Uhr gehe ich ins Bett.

Andriy arbeitet anders als ich. Er möchte erst eine CD komplett fertig machen, bevor wir uns dem nächsten Menschen zuwenden. Er ist ein Perfektionist. Aber mich macht das nervös, weil ich spüre, wie uns die Zeit wegrennt. Die Menschen können jeden Tag sterben. Vor Kurzem hatten wir eine Frau von 101 Jahren!

Darüber streiten Andriy und ich ein bisschen. Was wir uns aber beide gleichermaßen sehnlichst wünschen, ist professionelle Unterstützung und wissenschaftliche Beratung. Wir brauchen ein Seminar in Bad Sobernheim, denn dort möchten wir unser Projekt vorstellen, damit es andere in ihren Gemeinden auch anbieten können. Die Gemeinde unterstützt uns in vielem, zahlt Portos, hat mir das Aufnahmegerät gekauft, hat es geschafft, dass wir die Gegenstände, die uns die Menschen bringen, in einem Raum des Stadtarchivs lagern dürfen. Dort haben wir die Möglichkeit, die Dinge zu konservieren. Außerdem gibt es dort einen Fachmann für jüdische Geschichte. Das ist der richtige Weg.

Aufgezeichnet von Katrin Diehl