Unbändiger Überlebenswille und Optimismus, aber auch Verzweiflung und Schicksalsergebenheit ins Unabänderliche finden sich in den Briefen, die sich drei miteinander verwandte jüdische Familien zwischen 1933 und 1945 zugesandt haben.

Mehr als 100 Briefe und Postkarten wechselten zwischen den Familienmitgliedern, die in Nazideutschland verzweifelt versuchten, eine Fluchtmöglichkeit ins Ausland zu finden, und jenen, die in den vermeintlich sicheren Niederlanden, den USA und in Tel Aviv Zuflucht gefunden hatten.

Würde Die einen flehen und bitten in ihren Briefen, die anderen grämen sich darüber, gerettet zu sein, und sind voller Sorge um die verzweifelten Verwandten. Aber immer teilen sie – wie in einem Kettenbrief – allen familiäre Neuigkeiten und Informationen mit, die sie selbst erhalten haben.

Gleichzeitig aber treten sie uns »in den Briefen als Kämpfende entgegen, nicht als willenlose Opfer, die geschunden werden, und in diesem Kampf behalten sie ihre menschliche Würde«, beschreiben die Herausgeber Barbara Reisner und Josef Wißkirchen die Familien, deren Korrespondenz Erna Kaufmann, 1906 geborene Tochter des jüdischen Geschäftsmanns Albert Mosbach, der in Köln ein Importgeschäft für Lebensmittel betrieb, sammelte.

Im Januar 1940 gelang Erna und ihrem Ehemann Walter Kaufmann mit ihren Kindern Herbert und Renate die Flucht in die USA. Den brieflichen Nachlass stellte Barbara Reisner zur Verfügung, Witwe von Erna Kaufmanns Sohn Herbert. Seit 2019 befindet er sich im Archiv des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen.

Alfred Gobas aus Lüdenscheid schildert die »schier unüberwindlichen Schwierigkeiten« beim Versuch, irgendeine Möglichkeit zur Ausreise zu finden.

Es ist bedrückend zu lesen, wenn etwa Alfred Gobas, ein aus Lüdenscheid stammendes eingeheiratetes Familienmitglied, die »schier unüberwindlichen Schwierigkeiten« schildert, die sich ihm und seiner Familie beim Versuch, irgendeine Möglichkeit zur Ausreise zu finden, in den Weg stellen. Er bettelt seine Verwandten regelrecht an, ihm bei der Suche nach einem Bürgen zu helfen, um das ersehnte Affidavit, die Einreiseerlaubnis für die USA, zu erhalten. Und Geld für eine Schiffspassage, da »bar jeder finanziellen Mittel«.

Rot-Kreuz-Brief Schließlich kommen von ihm nur noch auf »25 Worte« begrenzte Rot-Kreuz-Briefe. Er wurde gemeinsam mit seiner Familie aus den Niederlanden nach Auschwitz deportiert und dort am 8. Oktober 1942 ermordet.

Noch aus den ersten Nachkriegsmonaten finden sich erschütternde Dokumente, Briefe, die zwischen Köln, Amsterdam, New York und Tel Aviv verschickt wurden. Bis in die ersten Nachkriegsjahre hinein sind es verzweifelte schriftliche Versuche, Aufklärung über das Schicksal und den Verbleib der Verwandten zu erhalten. Und fast immer enden sie wie der Brief von Lotte Tepperberg: »Gestern und heute war wegen des Sieges keine Postverbindung. Gott sei Dank, dass dieser schreckliche Krieg zu Ende ist. Jetzt kommt das bange Warten auf Nachrichten für uns«, schreibt die Tochter von Albert Mosbach aus Tel Aviv.

Jetzt ist das umfangreiche Zeugnis von Flucht und Vertreibung auch über den deutschen Buchhandel zu beziehen.

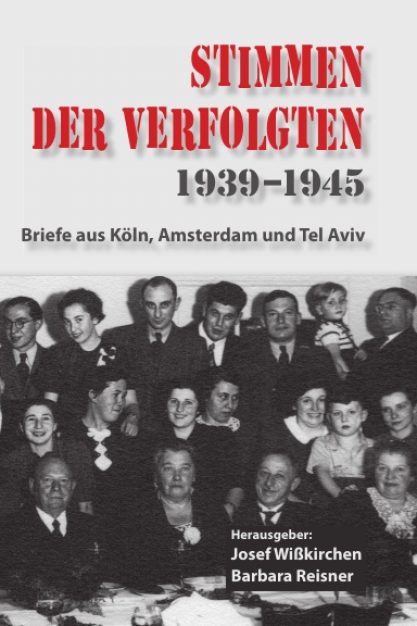

Josef Wißkirchen, Barbara Reisner (Hrsg.): »Stimmen der Verfolgten 1939–1945. Briefe aus Köln, Amsterdam und Tel Aviv«. Lulu Press, Morrisville 2020, 582 S., 23,90 €