Die geöffneten Fenster im Großen Saal des Gemeindehauses in der Fasanenstraße bringen frische Luft, aber keine echte Abkühlung. Eine Frau fächelt sich Luft zu. Vorn am Tisch nimmt der Autor Volker Wagner Platz. Sein im Mai erschienenes Buch Geschichte der Berliner Juden liegt aufgeschlagen vor ihm. Trotz der Hitze ist die Stimmung gut.

Viele Gemeindemitglieder sind zu der Lesung gekommen – man kennt sich, man scherzt miteinander, die Atmosphäre ist familiär. Kein Wunder, finden sich doch in dem Buch Geschichten von Berliner Juden, die viele im Saal selbst kannten oder kennen.

»Die Geschichte der Berliner Juden gehört untrennbar zur Gesamtgeschichte der Hauptstadt«, leitet Dirk Palm die Buchvorstellung ein. Er ist der Chef des seit drei Jahren auf Berliner Geschichte spezialisierten Elsengold-Verlages, bei dem Wagners Buch erschienen ist. »Wann ist denn eigentlich die letzte Monografie über die Berliner Juden veröffentlicht worden?«, gibt Palm die Frage an das Publikum weiter. Vor zehn Jahren oder 20, vermuten einige. Doch weit gefehlt. Die letzte Monografie, die sich mit der wechselvollen Geschichte der Berliner Juden befasste, erschien 1871, im Jahr der Reichsgründung.

Neuauflage »Jeder von Ihnen wird mir wohl zustimmen, dass sich seither doch einiges verändert hat«, sagt Palm. Es sei daher an der Zeit gewesen für eine zeitgemäße Neuauflage, so meint der Verleger. Die Zuhörer im Publikum nicken zustimmend. Sie sind neugierig geworden.

Auf knapp 167 Seiten hat Wagner den Versuch unternommen, rund 800 Jahre jüdischer Geschichte in Berlin zusammenzufassen. Die sechs Kapitel des Buches reichen von den ersten Ansiedlungen in den mittelalterlichen Provinzstädtchen Cölln und Berlin bis hin zur heutigen Renaissance jüdischen Lebens in der multikulturellen Metropole. Mit einer solchen zeitlichen Spannbreite könne eine Monografie kein vollständiges Abbild der so vielfältigen wie wechselreichen jüdischen Geschichte in der Hauptstadt bieten, meint der Autor.

Doch das sei auch gar nicht der Anspruch gewesen. Wagner wollte vielmehr einen Überblick geben und damit die Geschichte jüdischer Berliner einer breiten Leserschaft zugänglich machen. Ihm kam es dabei in erster Linie auf historische Genauigkeit an. Auf wissenschaftliche Fußnoten habe er bewusst verzichtet. »Es war mir wichtig, nicht nur die allseits bekannten Persönlichkeiten wie Moses Mendelssohn oder Max Liebermann vorzustellen, sondern auch Menschen, die an der nächsten Ecke im Kiez gewohnt haben oder immer noch wohnen«, sagt er.

Frauenbund So wie zum Beispiel die Frauenrechtlerin Bertha Falkenberg, die in den 20er-Jahren eine der ersten Frauen in der Repräsentantenversammlung der Berliner Jüdischen Gemeinde überhaupt war und in ihrem Bezirk Prenzlauer Berg dem Jüdischen Frauenbund vorstand. Dank des Engagements eines Schweizer Politikers konnte sie mit weiteren 1200 Häftlingen aus dem Konzentrationslager Theresienstadt in die Schweiz ausreisen. Dort starb sie nach Kriegsende im Mai 1946, kurz vor ihrer geplanten Ausreise in die USA. »Frau Falkenbergs Biografie hat mich besonders interessiert. Sie muss ein toller Mensch gewesen sein«, sagt der Historiker. Sie sei zudem ein gutes Beispiel für den vergleichsweise früh ausgetragenen Kampf um Gleichheit zwischen Mann und Frau im Judentum, meint er. Ihm sei es vor allem darum gegangen, individuelle Schicksale wie das von Bertha Falkenberg in die allgemeine Geschichtsdarstellung zu integrieren.

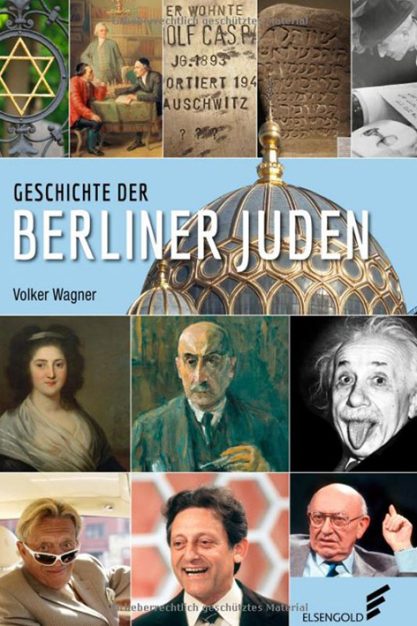

Auf knappem Raum schildert er die jüdische Stadtgeschichte mit ihren Höhen und Tiefen anhand von 40 ausgesuchten Kurzbiografien. Wo siedelten sich Juden erstmals auf dem heutigem Stadtgebiet an? Welchen Anteil hatten sie am Aufschwung der Reichsmetropole im 19. Jahrhundert? Wie kam es zur Vernichtung jüdischen Lebens durch die Nazis? Wo leben Juden heute? Kurz und knapp will das Buch Antworten auf diese Fragen geben. Sie werden ergänzt von Infokästen, Abbildungen und Porträtfotos.

Berlin wird dabei als eine Stadt beschrieben, die schon immer Menschen aus den verschiedensten Ländern anzog, die sich etwas aufbauen und Neues schaffen wollten. Die Kombination von historischer Information und Biografie in dieser Form machen Wagners Buch zu einem Novum. Und obwohl der Titel auf ein reines Geschichtsbuch hindeutet, ist es das keineswegs. »Das Buch sollte keine verstaubte Mottenkiste werden, sondern aktuell und lebendig sein«, erklärt der Autor.

Neukölln Da war es natürlich etwas ganz Besonderes, dass eine der in dem Buch porträtierten Persönlichkeiten selbst zur Buchvorstellung kam: Ruth Recknagel. Die heute 86-Jährige ist gebürtige Neuköllnerin. Mit ihrer Mutter hat sie 1943 an dem Protest in der Rosenstraße in Mitte teilgenommen, um ihren Vater Alfred vor der drohenden Deportation zu schützen. Die Schoa überlebte sie in Berlin. Nach dem Krieg war sie am Aufbau der Freien Universität in Dahlem beteiligt und später als Juristin jahrelang am Berliner Kammergericht tätig.

»Ich bin sehr stolz, in diesem Buch vertreten zu sein. Das Buch beleuchtet einen kleinen Ausschnitt einer unendlichen Geschichte. Es ist damit auch ein Beitrag zur historischen Aufklärung«, sagt Ruth Recknagel anschließend im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen. Sie hoffe, dass das Buch viele Leser finden werde. Ruth Recknagel teilt sich eine Doppelseite mit Rolf Eden, der dem Nachtleben im alten West-Berlin der späten 50er- und 60er-Jahre zu neuem Glanz verhalf.

Auch er wollte persönlich zur Lesung kommen, musste aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. Rolf Eden und Moses Mendelssohn in ein und derselben Monografie – das hat es vorher auch noch nicht gegeben.