Vor dem Chemnitzer Rathaus herrscht geschäftiges Treiben. Es ist Markttag. Vorbei an Gemüseständen führt der Weg zur Jakobikirche und weiter zum Düsseldorfer Platz. An einem der Geschäfts- und Bürogebäude findet sich auf einem grauen Schild neben dem Hauseingang der Hinweis »Jüdische Gemeinde Chemnitz«. Solange die Synagoge und das Gemeindezentrum an der Stollberger Straße noch Baustelle sind, hat sich die Gemeinde mit ihren Büros und Veranstaltungsräumen vorübergehend hier eingerichtet.

»In der Umgebung wurde alles neu errichtet«, sagt Renate Aris über das Viertel, in dem sich das Interimsquartier der Gemeinde befindet. Die Mitbegründerin des Jüdischen Frauenvereins der Stadt schwärmt von den »schönen Büros«. Der Komplex mit moderner Architektur gehört zur »Neuen Mitte«, die zwischen 2000 und 2010 rund um das Rathaus entstand. Im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört, wurden im Zentrum nur wenige historische Gebäude wiederaufgebaut. Viele wurden abgerissen, um Platz zu schaffen für eine sozialistische Großstadt mit breiten Straßen und mehrgeschossigen Plattenbauten.

Die 2002 eröffnete Synagoge etwas abseits des Zentrums ist geschlossen, während Chemnitz ein ganzes Jahr lang im Fokus steht.

Die 2002 eröffnete Synagoge etwas abseits des Zentrums ist geschlossen, während Chemnitz ein ganzes Jahr lang im Fokus steht. »Schade«, sagt Renate Aris, »es kommen bestimmt viele, die das moderne Gebäude besichtigen möchten.« Es habe dort regelmäßig Führungen gegeben.

Dass die jüdische Gemeinde nicht auf den ersten Blick zu entdecken ist, passt zum Motto »C the Unseen«, das Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt 2025 gewählt hat. Die viertgrößte Stadt in Ostdeutschland will mit ihren unterschiedlichen Facetten sichtbarer werden.

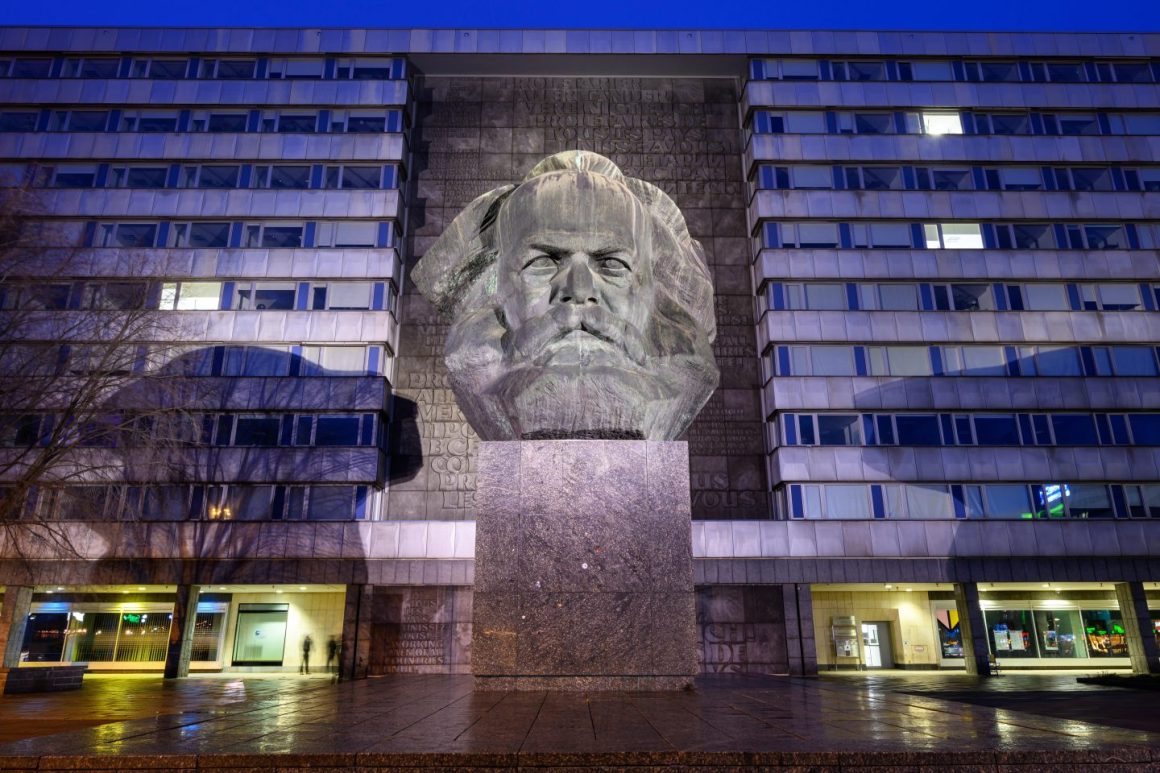

Die riesige Karl-Marx-Büste ist ein Werk des sowjetisch-jüdischen Bildhauers Lew Kerbel

Renate Aris hat die Bewerbung interessiert verfolgt und freut sich jetzt, das Kulturhauptstadtjahr mitzuerleben. Im August wird die rührige Frau 90 Jahre alt. Die Holocaust-Überlebende aus Dresden zog 1969 nach Chemnitz, das damals noch Karl-Marx-Stadt hieß. Obwohl der Philosoph und Gesellschaftstheoretiker den Ort nie besucht hatte, war Chemnitz 1953 nach ihm benannt worden. 1971 ließ die SED-Führung einen gigantischen Bronzekopf von Karl Marx mitten ins Stadtzentrum setzen. Bis heute sagen die Einwohner augenzwinkernd »Nischel« dazu, was auf Sächsisch »Kopf« bedeutet.

Die sieben Meter hohe Büste stammt aus der Werkstatt des in der Sowjetunion hoch angesehenen Bildhauers Lew Kerbel. Der Sohn einer jüdischen Familie aus dem ukrainischen Semjonowka war ein persönlicher Freund von DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker und entwarf noch weitere Denkmäler in Deutschland – wie jenes in der Gedenkstätte Seelower Höhen in Brandenburg oder die sowjetischen Ehrenmale im Berliner Tiergarten und in Treptow. Hochbetagt starb Kerbel 2003 in Moskau.

Den tonnenschweren »Nischel« hatte der Bildhauer in 95 Einzelteilen gegossen. Streng bewacht und unter großer Geheimhaltung wurde er in speziellen Güterzugwaggons nach Karl-Marx-Stadt transportiert und dort zusammengesetzt. Während die Stadt nach der friedlichen Revolution am 1. Juni 1990 ihren ursprünglichen Namen zurückerhielt, überstand die Bronzeskulptur bis heute alle Abrissgedanken. Als kultureller Leuchtturm galt die ehemalige Industriestadt nicht unbedingt. Umso mehr überraschte es viele, dass sie im Ringen um den Kulturhauptstadttitel Mitbewerber wie Nürnberg oder Hannover hinter sich ließ.

Seit August 2023 sitzt die Gemeinde in einem Ausweichquartier

»Uns war klar, dass wir während des Kulturhauptstadtjahrs in der Bauphase sind«, räumt die Gemeindevorsitzende Ruth Röcher ein. In der neuen Synagoge und dem Gemeindezentrum an der Stollberger Straße hatten sich schon wenige Jahre nach Übergabe erste Baumängel gezeigt. Der gerichtliche Streit bei der Suche nach den Ursachen zog sich hin und endete mit einem Vergleich. Kurz darauf begann die Sanierung des Gebäudes. Hinzu kam, dass alle jüdischen Gemeinden seit dem Anschlag auf die Synagoge 2019 in Halle ihre Gebäude bautechnisch sichern müssen. »Die Fertigstellung des Vorhabens hat Vorrang«, betont Röcher.

Im August 2023 war die Gemeinde vorübergehend in die Innenstadt gezogen, auf 360 Quadratmeter. »Wir sind in einem Provisorium und teilen uns die Räume«, sagt Röcher. Der größte wird multifunktional genutzt und dient auch als Synagoge. Die wenigen Plätze waren heiß begehrt, als die Gemeinde Ende März im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres zu einem Schabbatgottesdienst einlud.

Die Stadt will der Welt im Kulturhauptstadtjahr zeigen, dass sie »nicht braun, sondern bunt« ist.

Der Gottesdienst fand im Rahmen des Programms zur hybriden Wanderausstellung Sichtbare Vielfalt. Religionen in Sachsen statt. Die Schau der Landeszentrale für politische Bildung tourt seit 2024 durch Sachsen. Laut Veranstalterin war das Kulturhauptstadtjahr ein wesentlicher Grund, um am Beispiel der Chemnitzer Gemeinde das Judentum vorzustellen. Die Stadt habe zudem den Titel maßgeblich erhalten, um der Welt zu zeigen, dass Chemnitz »nicht braun, sondern bunt« sei, sagt die Gemeindevorsitzende.

Ausschreitungen von Rechtsextremen nach einem Tötungsdelikt

Ausschreitungen von Rechtsextremen hatten im Spätsommer 2018 für schockierende Bilder gesorgt. Röcher betrachtet es als Aufgabe der Stadtgesellschaft, gegen den schlechten Ruf zu arbeiten. Die Gemeinde mit rund 550 Mitgliedern sei »stark involviert«. Für Juden ist Chemnitz »eine gute Stadt, um hier zu leben«, so Röcher.

So beteiligt sich die Gemeinde an den Tagen der spirituellen Orte, einer ökumenischen Initiative im Kulturhauptstadtjahr. »Wir sind in Kontakt mit vielen Organisationen«, sagt Röcher. Diesen Freitag versammeln sich die Mitglieder direkt vor ihrem Interimsquartier zum Gottesdienst. Die Öffentlichkeit ist bei Gebet und Kiddusch unter freiem Himmel ausdrücklich willkommen. »Wir freuen uns sehr auf Begegnungen.«

Mit »Volldampf« wird indes auf der Baustelle der Gemeinde gearbeitet, um Ende des Jahres in die eigenen Räume zurückkehren zu können. Die Vorsitzende sehe es gern, wenn schon zuvor eine Ausnahme möglich wäre. »Ich hoffe sehr, dass wir zu Rosch Haschana zumindest Gottesdienst in unserer Synagoge feiern dürfen.« Essen könne man danach auch zu Hause.

Im Herbst sollen neben einem Einkaufszentrum Laubhütten aufgebaut werden

Zu Sukkot geht die jüdische Gemeinde erneut in die Öffentlichkeit, in den Stadthallenpark. Zwischen Karl-Marx-Kopf und Rotem Turm, dem ältesten Wahrzeichen der Stadt, stand 2021 schon einmal eine Laubhütte. Ein vielfältiges Programm darin zog an sieben Tagen Besucher an – damals als Chemnitzer Beitrag zum bundesweiten Projekt »Sukkot XXL«. »Der große Erfolg hat uns bestärkt, 2025 daran anzuknüpfen«, sagt Chris Münster, Geschäftsführer des Vereins »Tage der jüdischen Kultur« in der Stadt.

In diesem Jahr entstehen zwei Laubhütten: eine Gemeinde-Sukka für öffentliche Gottesdienste und eine Kultur-Sukka. Neben einem Einkaufszentrum werden die Laubhütten am 5. Oktober aufgebaut und geschmückt. Einen Tag darauf beginnt das achttägige Programm. Geplant sei unter anderem, während eines Workshops in der Volkshochschule rund 100 Mahlzeiten für jeden Abend zu kochen. Die Gerichte aus aschkenasischer oder sefardischer Küche sowie aus Chemnitzer Partnerstädten werden gegen Spenden an Gäste ausgegeben, »solange der Vorrat reicht«, sagt Münster.

An einem der Tage wird Nirit Sommerfeld den Koch-Workshop leiten. Die gebürtige Israelin kam im vergangenen Jahr nach Chemnitz und betreibt seit Oktober das Café »Julius« im früheren Kaufhaus Schocken. Der Bau des Architekten Erich Mendelsohn steht heute als Sächsisches Archäologiemuseum offen. »Ich bringe die Geschichte meines jüdischen Großvaters hierher«, sagt Sommerfeld. Nicht weit entfernt vom Kaufhaus führte der Tuchhändler Julius Sommerfeld einst sein Geschäft. 1940 wurde er im KZ Sachsenhausen ermordet. Die Enkelin benannte ihr Café nach ihm, um in der Stadt, »in der er sich zu Hause und zugehörig fühlte«, an ihn zu erinnern.

Kulturhauptstadtwahl als Auslöser

»Ausschlaggebend für all meine Aktivitäten in Chemnitz war die Wahl zur Kulturhauptstadt«, bekennt Sommerfeld, die zuvor in München lebte. Das Museumscafé ist regelmäßig auch Kulisse für Kunst und Kultur. So präsentiert demnächst die Schriftstellerin Esther Dischereit ihren Roman Ein Haufen Dollarscheine im »Julius«. Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von Lesungen, die Chris Münster für seinen Verein im Kulturhauptstadtjahr an verschiedenen Orten organisiert hat.

Bei Bauarbeiten war vor drei Jahren überraschend eine Mikwe entdeckt worden.

In der Nähe des Archäologiemuseums weist seit zwei Wochen eine frei zugängliche Ausstellung auf einen verborgenen Schatz hin: Bei Bauarbeiten war vor drei Jahren überraschend eine Mikwe entdeckt worden. Die Reste des rituellen Tauchbads wurden in einem Schutzmantel aus Beton gesichert, bevor darüber ein neuer Gebäudekomplex in die Höhe wuchs.

Noch bis Ende Oktober stehen ein Modell der Mikwe sowie Informationswände in einem Rondell gleich daneben. Auch das passt zu »C the Unseen«, dem Motto der Kulturhauptstadt, die Unsichtbares ans Licht bringen will.