Ein strahlender Held war Oskar Schindler nicht. Bereits vier Jahre vor dem Überfall der Nationalsozialisten auf die Tschechoslowakei 1939 hatte er im Auftrag der Deutschen spioniert, war der Sudetendeutschen Heimatfront und der NSDAP beigetreten und hatte polnische Uniformen für den fingierten Überfall auf den Sender Gleiwitz geschmuggelt, welcher den unmittelbaren Vorwand für den deutschen Überfall auf Polen bot. Auch seine Krakauer Fabrik, durch die Schindler über 1000 Juden als Zwangsarbeiter vor der Vernichtung retten konnte, fiel ihm durch Enteignung der ursprünglichen jüdischen Besitzer billig in die Hände.

Hinzu kommt, dass der nach Reichtum strebende Opportunist ein ausgesprochener Genussmensch war. Schindler war Alkoholiker, hatte zwei außereheliche Kinder und immer wieder mit gefälschten Papieren zu tun. »Lebemann und Lebensretter« betitelt deshalb die neu eröffnete Ausstellung im Sudetendeutschen Museum den erst durch Steven Spielbergs dreistündigen Monumentalfilm von 1993 der Weltöffentlichkeit bekannt gewordenen Schindler.

Mit seiner Krakauer Fabrik konnte Oskar Schindler über 1000 Juden retten.

»Das Label des ›Lebemanns‹ ist angesichts seiner notorisch unbedarften Einstellung gegenüber Geld und Frauen durchaus noch wohlwollend. Statt als großer Held erschien Oskar Schindler lange als kleines Licht«, betonte auch Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, in ihrem Grußwort im Adalbert-Stifter-Saal des Museums im Rahmen der Ausstellungseröffnung am Donnerstag vergangener Woche.

In den entscheidenden Momenten aber sei sein Handeln nicht mehr von jener Indifferenz bestimmt gewesen, welche die Unmenschlichkeit vieler anderer in dieser Zeit ausgemacht habe. Schindlers Biografie beweise auch die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen selbst unter schwierigsten Umständen, so die IKG-Präsidentin: »Niemand war verpflichtet, Unrecht zu tun. Jeder hatte eine Wahl. Jeder hatte die Freiheit, das Richtige zu tun. Und jeder konnte sich der Menschlichkeit verschreiben.«

Chronologisch angeordnete Exponate

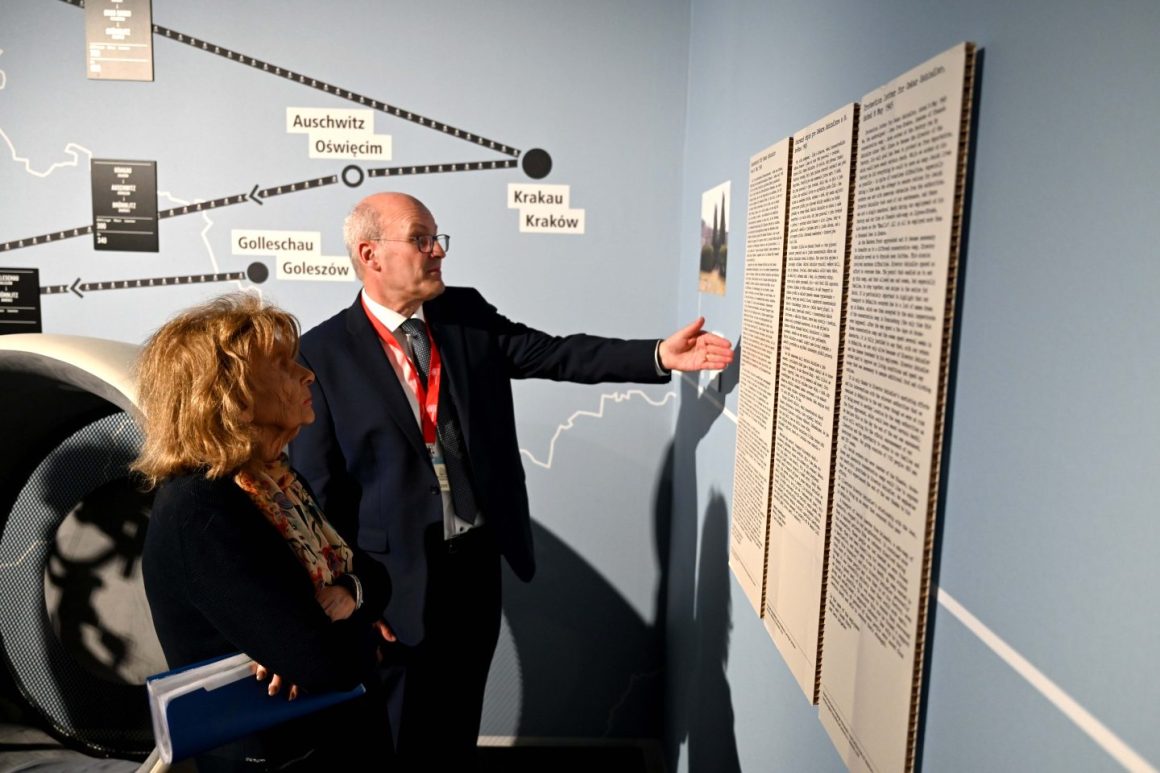

Von der Ausstellung zeigte sich Knobloch tief beeindruckt. Kurator Raimund Paleczek hatte sie zuvor durch die chronologisch angeordneten Exponate geführt. Mit der Kindheit Schindlers in der damals mehrheitlich deutschsprachigen Stadt Zwittau (heute Svitavy) beginnend, zeigt der Rundgang, dass bereits der junge Schindler ein beinahe väterliches Verhältnis zum ansässigen Rabbiner Felix Kanter besaß. Etwa zwölf jüdische Familien lebten als kleine Minderheit in der überwiegend katholischen Ortschaft.

Das Zentrum der Ausstellung, die anhand einiger symbolischer Objekte größere Zusammenhänge darstellt, bildet die originale Liste der jüdischen Insassen aus dem KZ-Außenlager Golleschau vom 29. Januar 1945. Über 80 Häftlinge waren unter nicht genau geklärten Umständen in Schindlers nach Brünnlitz verlegte Firma gelangt, die meisten von ihnen konnten gerettet werden. Die Liste selbst war eher zufällig an das Museum gelangt, wie Kuratorin Eva Haupt erklärte. Mitten in der Vorbereitung der Ausstellung musste deshalb umdisponiert werden.

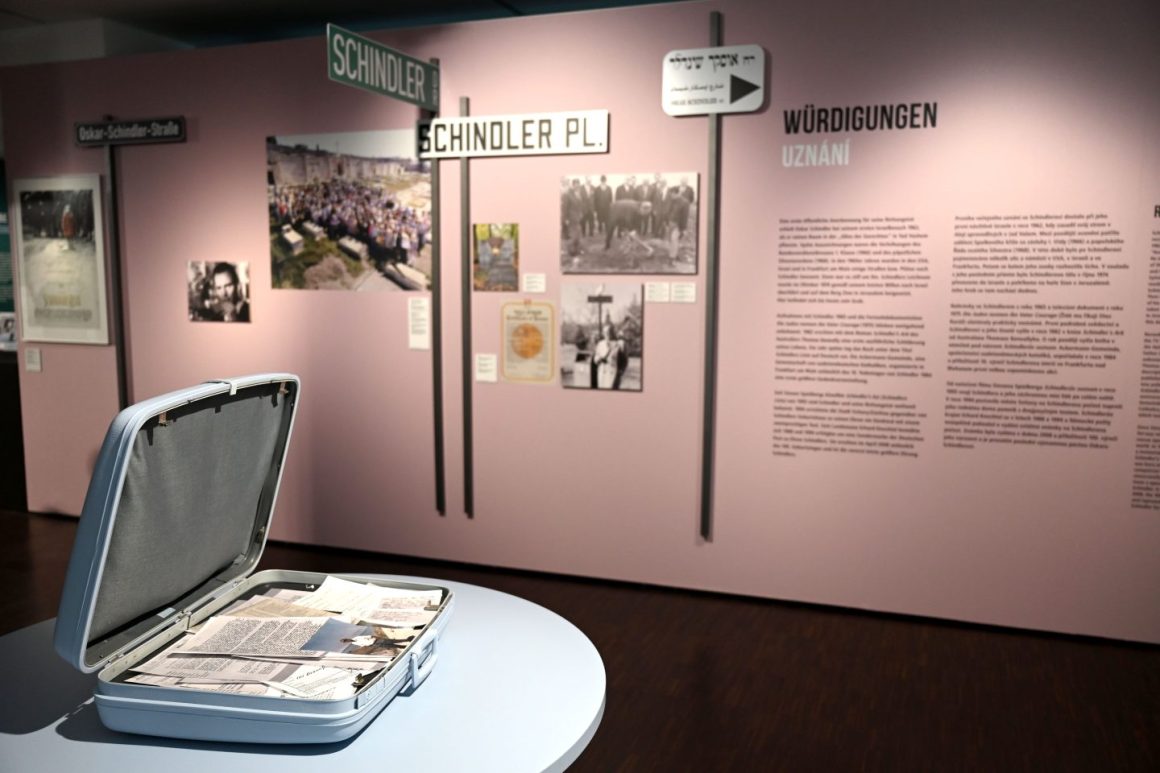

Nachzulesen ist dort auch der von Schindlers Mitarbeitern Natan und Itzhak Stern unterzeichnete Schutzbrief vom 8. Mai 1945, welcher die Rettungstaten des Fabrikanten im Namen der überlebenden Juden beglaubigt. Nach dem Krieg konnte Schindler finanziell jedoch nicht mehr Fuß fassen, lebte erst mit seiner Frau Emilie in Argentinien und schließlich getrennt von ihr in Deutschland. 1967 wurde er von Yad Vashem als »Gerechter unter den Völkern« geehrt. Sein Todestag am 9. Oktober 1974 jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal.

Eröffnungsfeier der Ausstellung

Die Eröffnungsfeier der Ausstellung begleitete ein Streichtrio mit »Horra-Nigunim – Sieben jüdische Tanzweisen« des Komponisten Widmar Hader. Der Direktor des Sudetendeutschen Museums, Stefan Planker, zeigte sich in seiner Rede zur Begrüßung von der Bedeutsamkeit der Museumsarbeit überzeugt. Neben David Šimek, Bürgermeister von Svitavy, und dem Schauspieler Friedrich von Thun, der für die Ausstellung eine Rede Schindlers eingesprochen hat, waren auch die Nachkommen Regina Pemper, Nichte von Mietek Pemper, und Dana Stern, Großnichte von Itzhak Stern, zu Gast.

Im Jahr 1967 wurde er als »Gerechter unter den Völkern« geehrt.

Mietek Pemper hatte als Schreiber eines Lagerkommandanten Schindler mit Informationen versorgt und konnte schließlich durch Übernahme in dessen Firma gerettet werden. Er war es, der die bekannten Listen Schindlers auf der Schreibmaschine getippt hatte, wie der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, Ortfried Kotzian, in seinem Grußwort berichtete. Pemper hatte auch bei den Dreharbeiten zu Spielbergs Film beratend zur Seite gestanden und war 2008, zu Schindlers 100. Geburtstag, für ein Zeitzeugengespräch mit Kotzian in München zu Gast gewesen.

Dass die Ausstellung keine hagiografische Darstellung von Schindlers Leben sein könne, betonte auch der CSU-Politiker Bernd Posselt, zugleich Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft: Gerade Schindlers ungewöhnlicher Charakter habe dessen Rettungsaktionen erst möglich gemacht. Angesichts der heutigen politischen Lage drückte Posselt auch seine Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft und dem Staat Israel aus – der heutigen Rettungsinsel für jüdische Menschen in aller Welt.

Die Ausstellung ist bis zum 27. Oktober im Sudetendeutschen Museum zu sehen.