Wenn Leo Latasch am Donnerstag im Bundestag über die Gesetzesentwürfe zur Organspende abzustimmen hätte, dann wüsste er ganz klar, für welchen er sich entscheiden würde: für den Gesetzesentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, also für die doppelte Widerspruchsregelung. Demnach ist jeder Bürger potenzieller Organspender, sofern er sich nicht ausdrücklich und nachweisbar gegen eine Organspende ausgesprochen hat.

Den Bundestagsabgeordneten, die ohne Fraktionszwang abstimmen werden, weil es sich um eine Gewissensfrage handelt, liegt ein zweiter Gesetzesentwurf vor: die »informierte Entscheidungslösung«. Sie stammt von einer Gruppe um die Grünen-Chefin Annalena Baerbock und sieht eine ausdrückliche Zustimmung für die Organspende vor.

REgelung Latasch kann die Diskussionen um die Frage, wie die Organspende geregelt werden soll, nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn die sogenannte doppelte Widerspruchsregelung als »Kapern der eigenen Meinung und der eigenen Entscheidung« interpretiert werde, sagt er mit energischer Stimme. Latasch ist Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Mediziner und war mehr als ein Jahrzehnt ärztlicher Leiter des Frankfurter Rettungsdienstes. Außerdem ist er Mitglied im Deutschen Ethikrat.

»Es ist nicht genug Aufklärung betrieben worden.« Leo Latasch

Mit dem Thema beschäftigt sich der Mediziner seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen, er kennt den enormen Bedarf an Organspenden in Deutschland. Die Skandale um Organtransplantationen hätten dazu geführt, dass es innerhalb der Bevölkerung eine große Skepsis gebe. Es sei nicht genug Aufklärung betrieben worden, um Vertrauen aufzubauen und die Bereitschaft zur Organspende zu erhöhen. »Aufklärung ist aber dringend nötig, weil es in Deutschland einen enormen Bedarf an Organen gibt.«

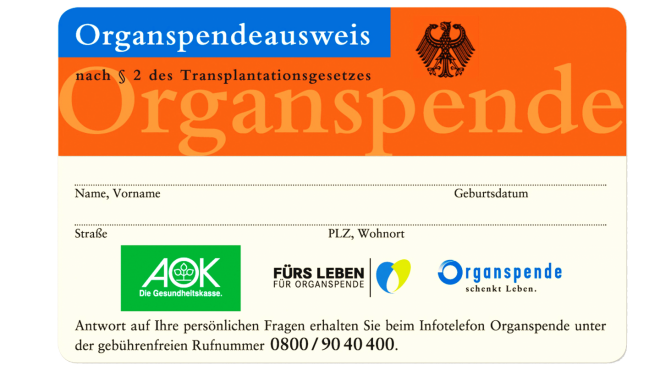

Es genüge einerseits nicht, den Bürgern Infomaterial zu schicken und darauf zu hoffen, dass sie sich einen Organspendeausweis ausstellen lassen. Andererseits dürfe auch Eigeninitiative erwartet werden, dass jeder sich informiert und eine Entscheidung trifft, ob er Organspender sein möchte. »Wer es nicht möchte, müsste dann halt 80 Cent ausgeben und eine Postkarte abschicken, mit der er sich gegen eine Organspende ausspricht«, sagt Latasch.

Responsen Eine nicht ganz so strikte Position wie Latasch vertritt die Frankfurter Rabbinerin Elisa Klapheck – nicht etwa in der Frage, ob aus jüdischer Sicht Organspenden zu befürworten sind oder nicht. »Grundsätzlich spricht aus jüdischer Sicht nichts gegen eine Organspende – es gibt ausreichend rabbinische Rechtsgutachten (Responsen) darüber, dass es im Judentum möglich ist«, betont die Rabbinerin der liberalen Synagogengemeinschaft »Egalitärer Minjan«.

Die unter Juden verbreitete Vorstellung, dass der Körper bei der Bestattung unversehrt sein müsse, »um am Ende der Tage vollständig ins Paradies zu kommen«, sei auch in der überlieferten rabbinischen Literatur kein unbedingtes Muss. Vielmehr wurde davon ausgegangen, dass Gott am Ende der Tage die Körper wieder selbst zusammensetzen könne.

Nicht Organspenden an sich seien daher problematisch, sondern eine gesetzliche Regelung, Organspenden »flächendeckend zu erzwingen«, betont die Rabbinerin. Eigentlich sollten die Menschen nicht »überrumpelt«, sondern gefragt werden, ob sie es wollten.

»Das geregelte Erzwingen von Organspenden ist problematisch.« Rabbinerin Elisa Klapheck

Trotzdem lehnt Klapheck die Widerspruchslösung »nicht grundsätzlich« ab. Sie sieht darin »eine Hilfslösung, weil die Bereitschaft zum Organspenden nicht ausreichend da ist«. Die Rabbinerin ist für eine »aktive Policy« von Krankenkassen und Ärzten. Sie erinnere sich daran, wie aufwendig es war, als sie vor etwa zehn Jahren einen Organspendeausweis beantragte. »Ich musste mich um alles selbst kümmern, im Internet suchen, um alle erforderlichen Informationen herauszufinden.«

Klapheck plädiert – mit Blick auf ihre persönliche Erfahrung – für kurze Entscheidungsprozesse. Das Prozedere, einen Organspendeausweis ausstellen zu lassen, müsse vereinfacht werden. Die Krankenkassen sollten alle ihre Mitglieder individuell ansprechen und informieren, in den Arztpraxen sollten Patienten gefragt werden, ob sie Organspender werden möchten und dort gleich auch einen Organspendeausweis erhalten.

Unversehrtheit Jenseits des gesellschaftlichen Diskurses ist ihr der innerjüdische wichtig. Er sollte stärker geführt werden. »Es muss deutlich kommuniziert werden, wie die Unversehrtheit des Körpers am Lebensende rabbinisch gedeutet wird – nämlich, dass Gott den Körper zusammensetzen kann«, erklärt die Rabbinerin. »Der nächste Schabbat wird bestimmt im Zeichen dieses Themas stehen«, sagt Rabbinerin Klapheck.

»Grundsätzlich positiv«, lautet Julian-Chaim Soussans Antwort auf die Frage, wie er als orthodoxer Rabbiner zu Organspenden steht. »Grundsätzlich« sei auch die Widerspruchsregelung religiös vertretbar, weil es im jüdischen Recht einen Passus gibt, aus dem Schweigen als Zustimmung abgeleitet werden könne.

Bedenken hat der Frankfurter Gemeinderabbiner aber, weil es in der Öffentlichkeit kein Bewusstsein für das Prozedere gebe, »denn die Zustimmung aus dem Schweigen abzuleiten, setzt ein Verstehen der Sachlage voraus«.

Aufklärung Daher plädiert Soussan für eine umfassende Aufklärungskampagne, das Abfragen aller Bürger und die Regelung, dass alle eine Rückantwort geben müssen, egal wie ihre Antwort zur Organspende ausfällt. »Der zukünftige Organspender sollte also einmal die aktive Möglichkeit bekommen, Nein zu sagen«, meint der Rabbiner.

Im Kontext der Organspenden macht Soussan – ähnlich wie seine Kollegin Klapheck – auf einen anderen Aspekt aufmerksam, nämlich auf die integrale Bestattung von Toten im traditionellen Judentum und die daraus »falsch kolportierte« Auffassung, Organspenden seien deshalb nicht zulässig. »Das ist insofern tragisch, als man aus vermeintlich religiösen Gründen der Religion zuwiderhandelt«, erklärt Soussan.

»Die Zustimmung aus dem Schweigen abzuleiten, setzt Verstehen voraus.« Rabbiner Julian-Chaim Soussan

Es gebe eine klare Haltung in der Tora: »Wenn es möglich ist, rettet man Leben.« In dem Moment, in dem Leben verloren ginge, weil Gebote befolgt werden, muss – bis auf drei Ausnahmen – auf deren Ausübung verzichtet werden. Gerade deswegen sei es ihm ganz wichtig, wann immer sich die Möglichkeit dazu ergebe, »die falsche Priorisierung der Werte« zu thematisieren.

Hirntod Eine Zurückhaltung im Hinblick auf Organspenden könne es aufgrund der von vielen religiösen Entscheidern vertretenen Meinung geben, die den Hirntod nicht als Tod akzeptiert. Jemand, der einen Hirnausfall hat, aber an einer Herz-Lungenmaschine angeschlossen ist, wird von ihnen nicht für tot erklärt. Daher sei die hiesige Regelung für die Organentnahme für die, die diese Position vertreten, problematisch, räumt Rabbiner Soussan ein.

Sein Vorschlag lautet daher in diesem Zusammenhang: Der Organspender sollte einen Vormund bestimmen, der seinem Willen entsprechend und im Einklang mit der Halacha im wesentlichen Moment eine Entscheidung trifft.