Die Villa Seligmann ist ein Haus der Sinne. Das ist kein netter Werbespruch, ihre Gründer und Bewohner haben es einst so bestimmt. Wer im holzverkleideten Konzertsaal steht und den Blick hebt, sieht nicht nur die detaillierten Schnitzereien der Treppe und der verglasten Galerie, sondern auch drei große Ölgemälde im klassizistischen Stil, die das Sehen, das Hören und das Schmecken repräsentieren. Das Riechen und Tasten fehlen, aber dazu später mehr. »Ein Haus mit Geschmack«, sagt Villa-Direktor Eliah Sakakushev-von Bismarck, der diese wunderschönen Räume seit sieben Jahren mit jüdischem Leben füllt.

1906 hatte der Continental-Chef Siegmund Seligmann das großbürgerliche Anwesen am Stadtwald Eilenriede bauen lassen. Ein Selfmademan und Arbeitstier. 1876 war er mit nur 26 Jahren angetreten, aus einem regionalen Gummi-Betrieb ein Weltunternehmen zu machen. Weil Siegmund eigentlich immer arbeitete, ist anzunehmen, dass seine Frau und Beraterin Johanna sich um die Sinnlichkeit ihres Familienheims kümmerte – mit einem Blick fürs Repräsentative und Perfektion in jeder Serviettenfalte.

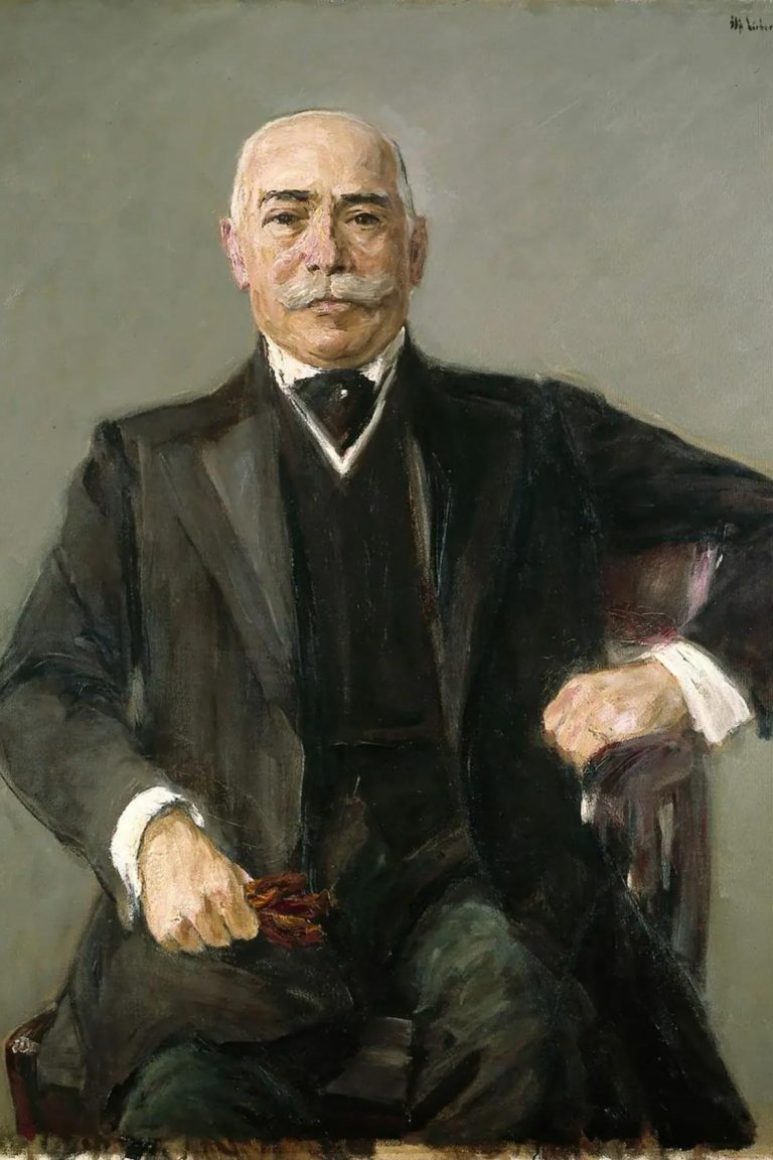

In der Villa tummelte sich damals das Preußische Reich, die hohe Gesellschaft aus Politik, Wirtschaft und Aristokratie. Seligmann war Geheimer Kommerzienrat, Ehrenmitglied der Industrie- und Handelskammer, Mäzen und Ehrenbürger der Stadt, der die Lorbeeren einer beeindruckenden Karriere erntete. Davon zeugt auch sein überlebensgroßes Porträt im ersten Stock, gemalt von Max Liebermann. Als Seligmann 1925 starb, wurde er in einer prunkvollen Grabstätte beigesetzt. Bis dahin war es fast nebensächlich, dass die Seligmanns Juden waren. Doch dann wurde es zur Hauptsache.

Ehefrau und Beraterin

Die nüchtern-pragmatische Johanna ging vorausschauend bereits 1931 in die Schweiz. Sohn Edgar, der bei der Continental die Nachfolge des Vaters angetreten hatte, musste mit der Machtergreifung der Nazis 1933 das Unternehmen verlassen. Nach der Pogromnacht 1938 wurde er ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Einige Wochen später kam er frei und folgte der Mutter in die Schweiz, wo er kurz darauf an den Folgen der Misshandlungen durch die Nazis starb.

Es scheint ein Wunder, dass die Villa die Zeiten unbeschadet überstanden hat, allerdings war es wohl eine Idee Johannas, die dazu geführt hat: Während das Grundstück weit unter Wert verkauft werden musste, wurde die Villa der Stadt geschenkt. Wie groß der Abschiedsschmerz war, lässt der Titel der Versteigerung des Interieurs erahnen: »Das Ende eines großen Hauses«. Doch Johannas Idee ging auf.

Die Villa wurde Treibstofflager, die Wehrmacht zog ein, nach dem Krieg das Landesernährungsamt, schließlich das Musikkonservatorium. Sie wurde funktionell genutzt, aber nicht zerstört, überklebt, aber nicht abgetragen. Und schließlich, 100 Jahre nach ihrer Erbauung, initiierte der Musikwissenschaftler Andor Izsák die Gründung der Siegmund Seligmann Stiftung, die die Villa kaufte, und setzte ihren Neubeginn durch, als Haus für jüdische Musik im Jahr 2012. Der Hörsinn war zurück.

Ein Ort des Austauschs

Die Wiederherstellung der restlichen Sinne – auch wenn die Gemälde zum Tast- und Riechsinn nach der damaligen Versteigerung in einem anderen Haus bei Bombenangriffen zerstört wurden – erfolgte ab 2018, als der heutige Direktor, Eliah Sakakushev-von Bismarck, in Izsáks Nachfolge alle Türen und Fenster aufriss, um möglichst allen Facetten der jüdischen Kultur ein Zuhause und vor allem einen Ort des Austauschs zu bieten. Offen für alle.

Die sinnlichen Erfahrungen werden mit Bedeutung gefüllt, bis zum Rand: Die Villa lädt zu Konzerten mit Wein, Lesungen, Ausstellungen und Gartenfesten, will aktuelles jüdisches Leben abbilden, mit Künstlern, die ihre Realität entsprechend reflektieren. Es gehe um das Einander-Zuhören, das Sich-Ineinander-Hinein-Versetzen, um Einsichten, darum, Verständnis und Erkenntnisse zu gewinnen, sagt der 47-jährige ehemals professionelle Cellist und Kulturmanager im Gespräch mit der »Jüdischen Allgemeinen«. »Heute mehr denn je.«

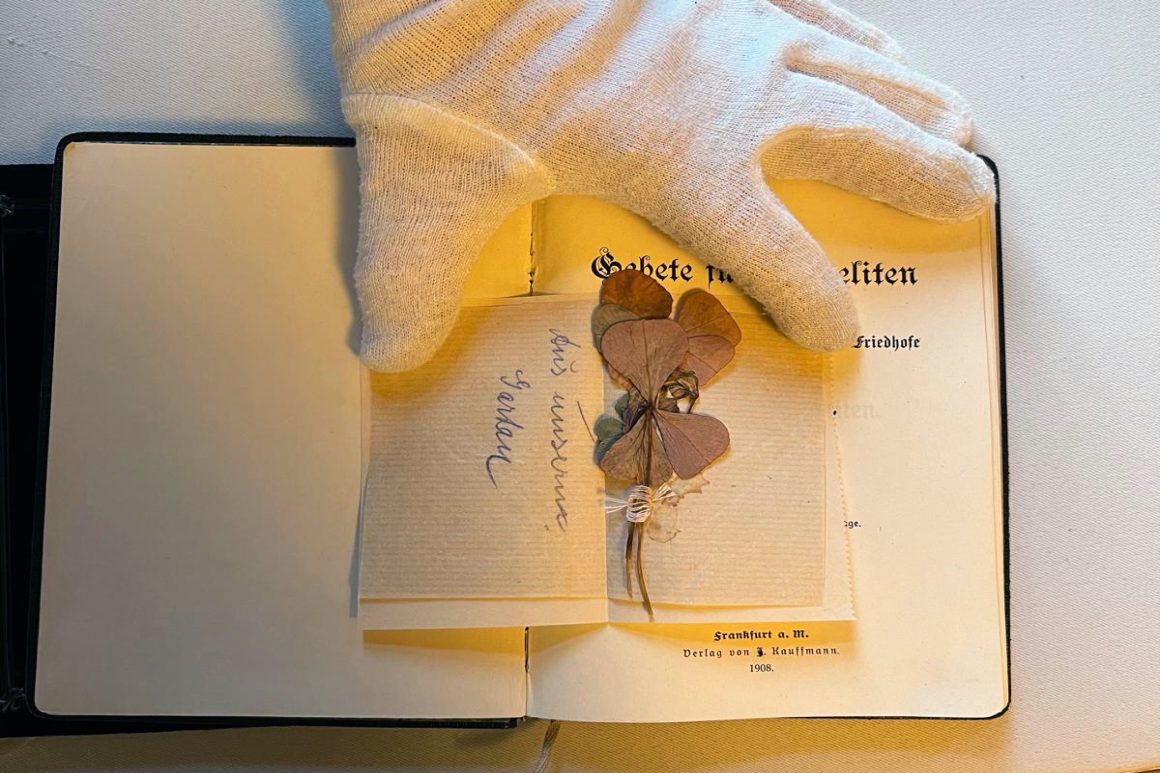

Der Ururenkel hinterließ ein Geschenk, das dem Ehepaar liebevolles Leben einhaucht.

Denn Sakakushev-von Bismarck ist nicht sorglos. Gerade erst wurde er selbst mit seiner Familie auf dem Weg zur Synagoge antisemitisch beschimpft. »Man sieht, wie hier alles irgendwie eng wird. Aber wir werden mit Mut und Resilienz dieses Haus offen halten, so lange es möglich ist«, sagt er im festen Glauben an die Macht der Bildung.

Als er die Villa zum ersten Mal betreten habe, sei ihm tatsächlich der gute Geschmack aufgefallen, »wie bewusst alles eingerichtet war, und was das über die einstigen Bewohner aussagt. Ich habe natürlich gleich nach jüdischen Zeichen gesucht. Aber nichts gefunden. Das war eine total säkulare Familie«. Allerdings seien Siegmund und Johanna Seligmann nie konvertiert, anders als ihr Sohn. »Ein Mysterium.«

»Aus unserem Garten«

Am vergangenen Sonntag war die Villa noch voller als sonst. Mehr als 800 Menschen kamen, als draußen eine Stadttafel für die Seligmanns enthüllt wurde. Siegmund wäre zufrieden gewesen über das Aufgebot aus Politik, Wirtschaft und Kultur in seinen Räumen.

Unter den Besuchern war auch sein Ururenkel Moritz Fingerle. Der hinterließ der Villa am Ende des Abends ein Geschenk, das ein Mysterium auflöst und dem Ehepaar Seligmann liebevolles Leben einhaucht: zwei Siddurim, auf Deutsch in Frakturschrift, einer für die Frau in blauem Samt mit Perlmutteinlagen, einer für den Mann in schlichtem schwarzen Leder. Und es ist ausgerechnet in Siegmunds Gebetbuch, worin sich plötzlich ein kleines, gepresstes Sträußchen zwischen den Seiten findet. Auf dem dünnen Einschlagspapier steht in blauer Tinte vermerkt: »Aus unserem Garten«. Damit sind auch das Tasten und das Riechen in die Villa zurückgekehrt. Ins volle jüdische Leben.