Ihr Kampfeswille scheint ungebrochen. »Schon allein, um ihm einen Denkzettel zu verpassen, habe ich einen Anwalt eingeschaltet«, sagt Vera Friedländer. Gegenüber ihrem Haus ist ein Altersheim gesprengt worden, das »wie ein Kartenhaus« zusammenfiel. Seitdem habe ihr eigenes Haus mehrere Risse bekommen, sagt die 88-Jährige. Das möchte sie nicht hinnehmen. Deshalb hat sie sich mithilfe eines Anwalts beim Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft beschwert.

Vera Friedländer sagt, was sie denkt. Auf Höflichkeiten nimmt sie keine Rücksicht. Was an die Öffentlichkeit muss, macht sie gern publik. Jüngst ist ihr neues Buch Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander im Eulenspiegel-Verlag erschienen. Darin beschreibt sie, was ihr vor 72 Jahren im Fabrikgebäude des Schuhherstellers Salamander in der Köpenicker Straße 6a in Kreuzberg widerfuhr.

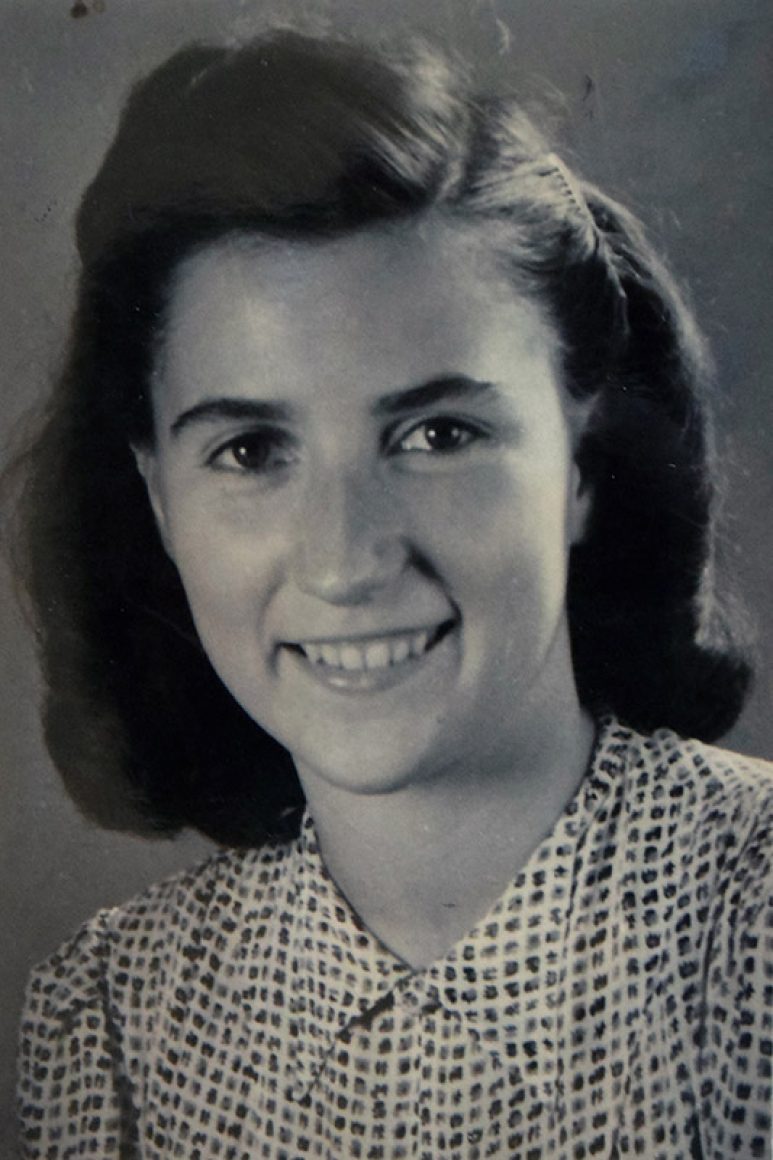

Ihre Wohnung erzählt aus ihrem Leben: In einem Regal steht ihr Hochzeitsfoto, die anderen Fotos ihrer Familie hängen an der Wand im ersten Stock. 24 ihrer Angehörigen wurden in der Schoa ermordet, in Auschwitz, in Theresienstadt und anderen Konzentrationslagern. Auf einem Foto ist sie als junges Mädchen zu sehen, wie sie fröhlich ihre kleine Cousine Bella im Arm hält. Ein Jahr später war ihre Cousine, wie auch deren Eltern, tot. Die Namen ihrer Verwandten hat sie mit 95.000 Stichen in einen Läufer eingestickt, der neben den Fotos hängt. Sie nimmt ihn mit, wenn sie als Zeitzeugin vor Schülern spricht. Über die Familie, die Schoa, die Fabrik.

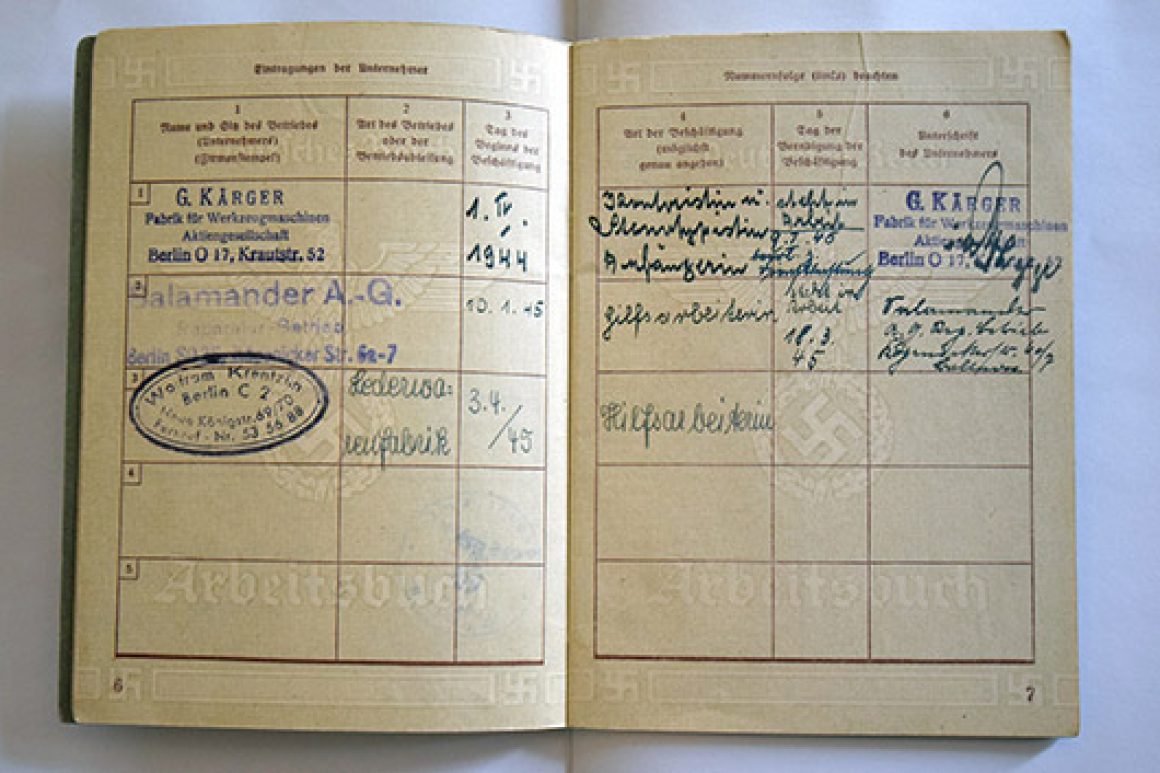

arbeitsbuch Vera Friedländer holt Fotos und ihr Arbeitsbuch hervor. In diesem Heft wurden während der Schoa ihre Arbeitsplätze, die über das Jüdische Arbeitsamt organisiert wurden, eingetragen und abgestempelt. Als Stenotypistin arbeitete die damals 16-Jährige bei einer Rüstungsfirma, als sie den Befehl erhielt, sich in dem Reparaturbetrieb des Schuhfabrikanten Salamander an der Köpenicker Straße einzufinden. So ist es auch im Buch notiert: »10.1.1945. Hilfsarbeiterin. Salamander.«

Andere Jüdinnen und Kriegsgefangene aus Frankreich, Polen und der Sowjet- union mussten ebenfalls dort arbeiten. »Ich habe dort von früh bis spät Schuhe sortiert. Lauter Halbschuhe von Frauen und Männern, die gesteppt, geklebt oder neu besohlt werden mussten.«

Hunderte ramponierter Schuhpaare hatte sie täglich in den Händen. »Mir tat der Rücken weh, ich musste die ganze Zeit stehen. Wir bekamen eine warme Suppe mit Kartoffeln oder Nudeln. Die Suppe und die Fahrkarte für die Straßenbahn waren unser Lohn«, schreibt sie in ihrem Buch. »Ich hatte Angst, die Angst der Getretenen vor dem nächsten, härteren Tritt.« Eine SS-Aufseherin zwang sie, Nähte mit den bloßen Fingernägeln auf ihre Festigkeit zu überprüfen. Im Nu nutzten sich die Nägel an den scharfen Kanten ab, die Haut entzündete sich. »Meine Fingerspitzen waren eine verquollene Masse«, erinnert sie sich.

Ebenso quälte sie das Wissen, dass es Schuhe von Toten aus den Konzentrationslagern waren, die da durch ihre Hände gingen. Das alles schildert sie in dem Buch, aber sie beschränkt sich nicht nur auf ihre eigenen Erlebnisse, sondern recherchierte auch in Archiven. »Ich wollte es genau wissen«, sagt sie. Ihr Buch berichtet deshalb von den Anfängen der Firma bis zur Gegenwart.

teststrecke Vor der Nazi-Zeit sei Salamander als ein jüdisches Unternehmen angesehen worden, denn es gab viele jüdische Aktionäre. Die Schuhmarke Salaman- der war bereits im Jahr 1904 eingetragen worden und schnell beliebt. Die Geschäftsleitung schaffte es, sich von den jüdischen Aktionären und Mitarbeitern bereits 1933 zu trennen, so Friedländer. Sie belegt es mit Archivmaterial, das in ihrem Buch abgebildet ist.

Ebenso erzählt sie, dass Salamander im KZ Sachsenhausen die sogenannte Schuhteststrecke betrieb. Nur die wenigsten KZ-Häftlinge haben diese Tortur überlebt: Sie mussten mit nicht passenden Schuhen und 20 Kilogramm schwerem Gepäck 40 Kilometer am Tag auf einer 700 Meter langen Teststrecke laufen, die mit unterschiedlichen Belagen ausgestattet war. »Hier ging es nicht um Raub fremden Eigentums, sondern um mörderische Menschenversuche. Der renommierte Schuhproduzent hat sich mitschuldig gemacht«, schreibt Friedländer.

2004 hatte Salamander Insolvenz anmelden müssen, 2009 ebenso der Mutterkonzern EganaGoldpfeil. Heute ist Salamander im Besitz des Schuhherstellers Ara Shoes AG, besteht aber als Markenname fort. Bisher habe die Firma ihre Rolle während der Schoa nicht aufgearbeitet, sagt Vera Friedländer. Aber das kann sich bald ändern, denn die Stadt Kornwestheim, wo der Firmensitz Salamanders war, hat vor drei Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, die die Zeit von 1930 bis 1949 behandelt.

Das Ergebnis soll im Frühjahr 2017 als Buch vorliegen, sagt Eva Wiedemann, Pressesprecherin der Stadt Kornwestheim. Sowohl die städtischen Museen als auch das Stadtarchiv sammeln und bewahren Dokumente zur Stadtgeschichte aus der Zeit des Nationalsozialismus auf, ausgewählte Beispiele seien im Januar 2015 anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus bereits präsentiert worden.

Zudem hatte das Museum im Kleihues-Bau 2011 die beginnende NS-Zeit mit einer Ausstellung thematisiert, danach sei vom Museum der erste Quellenband zur Salamander-Geschichte mit dem Titel Im Zeichen des Salamander publiziert worden, ein zweiter Quellenband über die Zeit des Nationalsozialismus sei in Arbeit. Außerdem habe die Stadt gemeinsam mit der Initiative Stolpersteine Vera Friedländer am 5. November zu einer Lesung eingeladen.

familie Friedländer überlebte die Schoa, da sich ihr christlicher Vater nicht von seiner Familie trennte, auch als er inhaftiert wurde. Ihre Mutter war vorsorglich zum Christentum konvertiert und hatte das Glück, dass sie beim Jüdischen Arbeitsamt vergessen worden war. 1945 beendete ein Bombenangriff Vera Friedländers Zwangsarbeit, da die Fabrik getroffen wurde.

Ihr Vater konnte aus dem Lager fliehen und kam nach Hause. Später holte Vera Friedländer ihr Abitur nach und lernte in der Schule ihren Mann Erwin kennen. »Er ließ nicht locker und warb um mich«, sagt sie. Sie heirateten, und schließlich begann sie zu studieren: erst Jura, was ihr dann doch nicht lag, dann Germanistik, was ihr gefiel. Drei Kinder bekam das Paar. »Eigentlich hätte ich gerne noch mehr gehabt, aber dann hätte ich nicht mehr arbeiten können.« In Ost-Berlin erhielt sie eine Stelle als Redakteurin. Später war sie Professorin für Sprachwissenschaft an der Humboldt-Universität.

30 Jahre lang schwieg Vera Friedländer über ihre Erlebnisse während der Schoa, denn sie konnte nicht darüber sprechen. Dann gingen sie und ihr Mann für sechs Jahre nach Warschau. Dort war sie in der Nähe der »schrecklichen Orte«. »Da sagte mein Mann, ich solle meine Erlebnisse aufschreiben.« Das tat sie. 1982 wurden sie veröffentlicht.

schicksalsschläge Trotz ihrer Geschichte strahlt Vera Friedländer Lebensfreude und Durchsetzungsvermögen aus – und Freundlichkeit. Wenn sie von ihrem Überleben erzählt, dann berichtet sie immer wieder von hilfsbereiten Menschen. Zum Judentum sei sie eigentlich erst wieder durch ihre Kinder gekommen – die Hohen Feiertage verbringen sie traditionell alle gemeinsam in der Synagoge Rykestraße. 1990 gründete sie die Friedländer-Schule, in der Lehrer für Integrationskurse ausgebildet werden, die dann Emigranten unterrichten. Bis vor wenigen Wochen ging sie noch regelmäßig dorthin und half bei der Buchhaltung.

Doch nun sind ihre Augen schwächer geworden, sodass sie die Excel-Tabellen nicht mehr ausfüllen kann. Jetzt wird sie mehr zu Hause bleiben, sich mit ihren Freundinnen treffen, den Garten in Ordnung halten und versuchen, die vielen Bücher zu lesen, die auf sie warten. Auch die Nachrichten verfolgt sie aufmerksam – und wenn ihr etwas nicht gefällt, dann wird sie sich energisch zu Wort melden.