Diese Menschen in Berlin haben beschlossen, nicht nur Zuschauer der bosnischen Tragödie zu werden, sondern zu helfen», sagt Jakob Finci, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Bosnien-Herzegowinas und zugleich Präsident der jüdischen Hilfs- organisation La Benevolencija. Im Bosnienkrieg (1992–1995) hatte er humanitäre Hilfe für die belagerte Hauptstadt organisiert – und bekam überraschend Unterstützung aus Berlin.

«Wir waren fassungslos, dass dieser grausame Krieg faktisch direkt vor unserer Haustür stattfinden konnte», erinnert sich Rachel Kohn an die Bilder vom Krieg in Jugoslawien. Also schloss sie sich 1994, während der Bosnienkrieg tobte und Sarajevo belagert wurde, mit anderen Aktivisten in Berlin zu einer Gruppe zusammen, um finanzielle und materielle Unterstützung für La Benevolencija Sarajevo zu organisieren. So wurden sie zum deutschen Ableger der Organisation.

Vergangene Woche beging La Benevolencija Deutschland sein 20-jähriges Jubiläum. Knapp 70 Unterstützer, Spender und Interessierte versammelten sich dafür im Verein «südost Europa Kultur» in Berlin-Kreuzberg, um die Geschichte – sowohl der Mutterorganisation in Sarajevo als auch des deutschen Ablegers – Revue passieren zu lassen und Ausblicke für die weitere Arbeit zu geben.

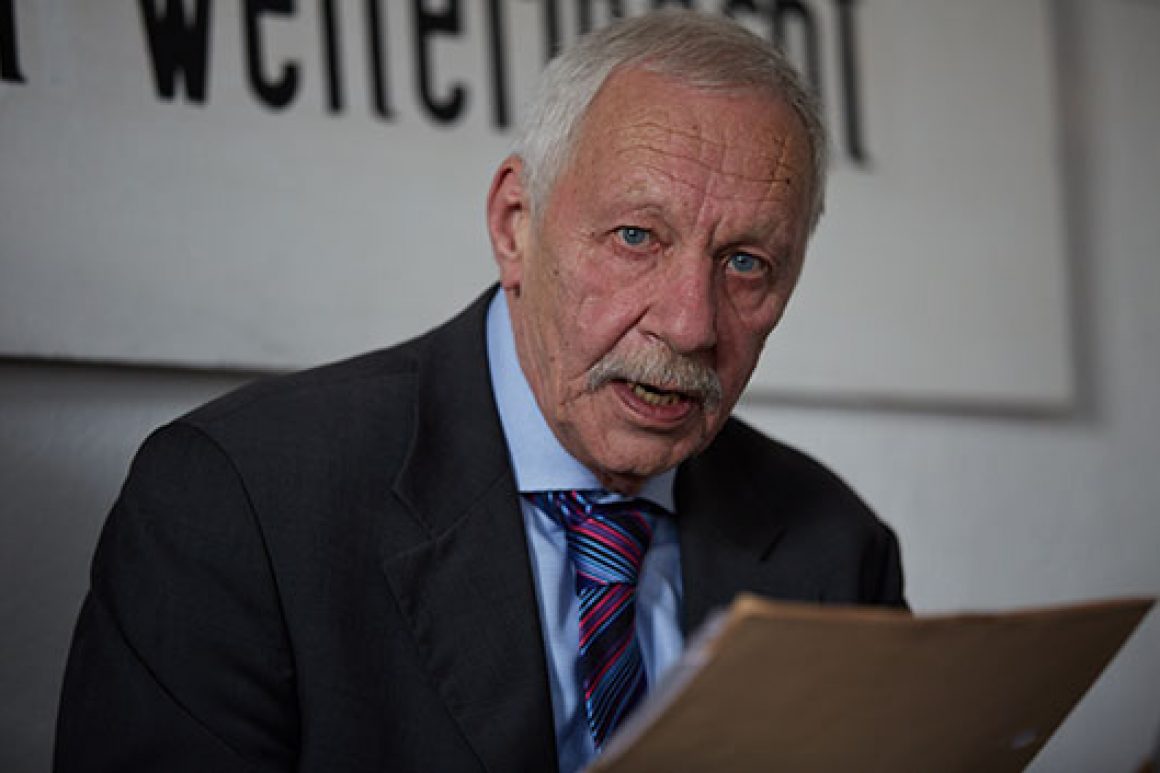

Nationalismus Gegründet wurde La Benevolencija nämlich bereits 1892, in einer Zeit, in der sich damals schon nationalistische Konfliktlinien auf dem Gebiet des späteren Jugoslawien herauskristallisierten. Den anhaltenden Siegeszug des Nationalismus habe auch nicht der kulturelle und ökonomische Aufschwung, den die österreichisch-ungarische Herrschaft ab 1878 mit sich brachte, aufhalten können, sagt Holm Sundhaussen, Südosteuropaforscher an der Freien Universität Berlin. Der Wohltätigkeitsverein La Benevolencija entwickelte sich in der Folgezeit zum bedeutendsten Kulturverein der Juden in Bosnien.

Bis zu dieser Entwicklung sei Sarajevo als Stadt der Toleranz bekannt gewesen, so Sundhaussen. Mehr als ein halbes Jahrtausend hätten in diesem Teil des Osmanischen Reiches vier unterschiedliche Glaubensgemeinschaften zusammengelebt. «Wo gibt es das sonst in Europa?», fragt er ins Publikum. Nachdem Ende des 15. Jahrhunderts die sefardischen Juden aus Portugal und Spanien vertrieben wurden, waren sie im Osmanischen Reich willkommen.

Im Vergleich zum christlichen Europa konnten Andersgläubige hier ihre Religion weitestgehend ungehindert ausüben. In dieser Vielfalt der Kulturen konnten die Sefarden – wie auch zum Beispiel die orthodoxen Christen – nach osmanischem Recht ihre inneren Angelegenheiten selbst regeln.

Schoa Wie überall in Europa wurde der Zweite Weltkrieg auch für die Juden in Bosnien-Herzegowina zum grausamsten Kapitel ihrer Geschichte: Von den rund 14.000 Juden im Land, die 1941 mehrheitlich in Sarajevo lebten, haben nur etwa 1000 die Schoa überlebt. Sie wurden von kroatischen Ustascha-Milizen und deutschen Soldaten erschossen oder in Konzentrationslagern ermordet. Nach Kriegsende nahm die Zahl der Juden weiter ab, weil viele auswanderten. Außerdem rückten Nation und Religion im sozialistischen Jugoslawien zunehmend in den Hintergrund.

«Viele Juden verstanden sich als Jugoslawen», erklärt Osteuropa-Experte Holm Sundhaussen. Erst als die jugoslawische Identität Ende der 80er-Jahre anfing zu schwinden, habe sich auch die Zahl der Juden wieder leicht erhöht. Und dann kam der Bürgerkrieg.

Während damals in Bosnien Schüsse fielen, warben die Berliner Aktivisten deutschlandweit um Sponsoren und Spender, suchten Lastkraftwagen für den Transport von Hilfsgütern. Auf den unterschiedlichsten Wegen brachten sie Geld, Kleidung, Medikamente und Nahrungsmittel in die belagerte bosnische Hauptstadt. Finci zitiert einen Spruch, der zur Kriegszeit in Sarajevo kursiert haben soll: «Was du bei La Benevolencija nicht findest, gibt es nirgendwo in der Stadt.»

Pflegedienst Für die Armen, Alten und Verlassenen hat La Benevolencija Sarajevo mit Unterstützung internationaler Geldgeber ein Homecare-Programm ins Leben gerufen. Frauen aller ex-jugoslawischen Gruppen bilden ein Netz von erfahrenen Pflegerinnen, die bedürftige und oft bettlägerige Menschen in ihren Wohnungen besuchen und wenigstens für das Nötigste sorgen, das ihnen auch Jahre nach dem Krieg immer noch fehlt.

«Dieses Projekt ist nicht nur für Juden gedacht», betont Elma Softic-Kaunitz, Direktorin von La Benevolencija Sarajevo. Nur fünf der derzeit 126 betreuten Personen seien jüdisch. «Wir wollen allen Menschen, die zu uns kommen, das Gefühl geben, dass sie nicht allein sind – ganz gleich, welcher Nationalität oder Religion sie angehören», sagt Softic-Kaunitz.

«Gott sei Dank ist der Krieg mit seinen Gräueln vorbei», sagt Jakob Finci. «Doch 19 Jahre später bleibt unsere Arbeit leider immer noch notwendig.» Nach dem blutigen Bürgerkrieg in den 90er-Jahren richtete die Flut Mitte Mai wieder einen Milliardenschaden an. «Hunderte Häuser wurden zerstört und Tausende Arbeitsplätze vernichtet», berichtet Finci. Nun müsse man auch für die Flutopfer sorgen. Da sei Unterstützung gerne gesehen.