Es ging ermutigend schnell. Vor etwas mehr als einem Jahr erhielt Oliver Dainow einen Anruf. Iris Lach, zweite Vorsitzende der Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt, informierte den Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde über einen spektakulären Fund: Es war ihr gelungen, bislang unbekannte Bauanträge, Architekturzeichnungen und Baupläne für die beim Novemberpogrom 1938 niedergebrannte Hanauer Synagoge aufzufinden.

Es handelte sich hauptsächlich um Unterlangen aus der Zeit zwischen 1900 und 1920, als die ursprünglich aus dem 17. Jahrhundert stammende, 1845 neu erbaute Synagoge erweitert wurde. Lach kam dabei zugute, dass sie in einem Haus an der Hanauer Nordstraße wohnt, auf dessen Grundstück die Synagoge bis zu ihrer Zerstörung durch die Nationalsozialisten und ihre Helfer stand. In der heutigen Nordstraße lebten bis zur Besetzung Hanaus durch napoleonische Truppen im Jahr 1806 ausschließlich Jüdinnen und Juden.

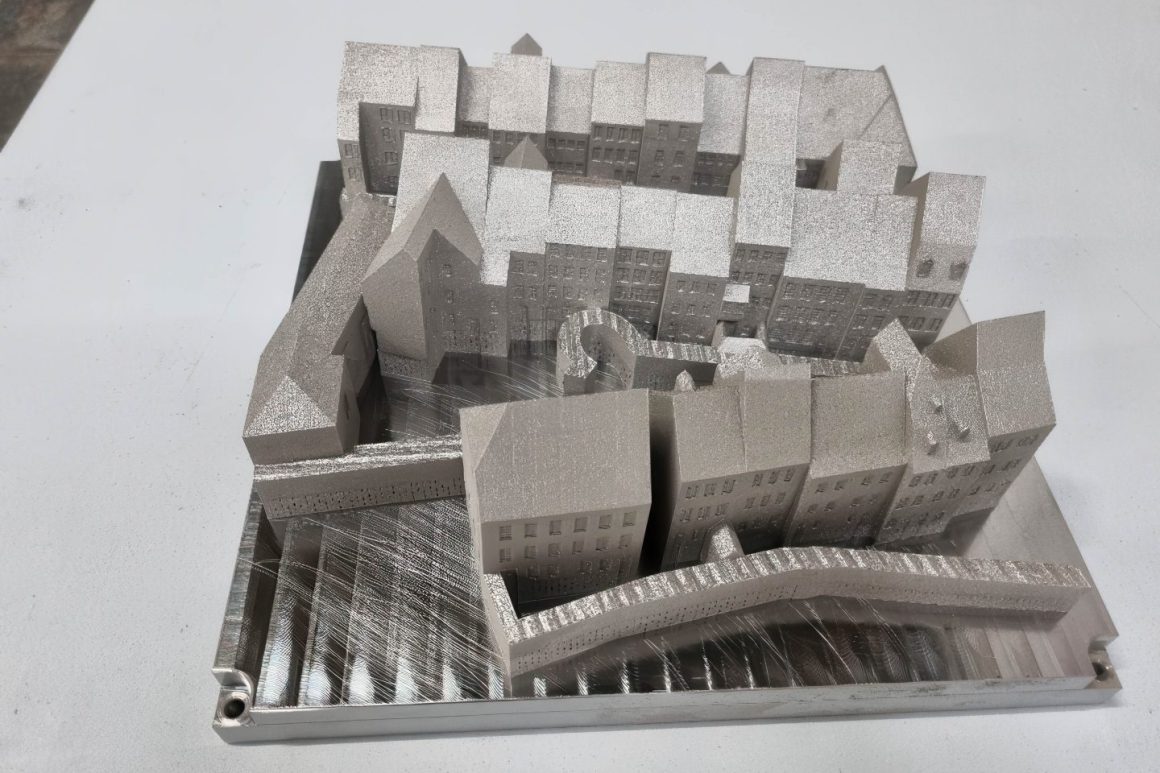

Was seit Iris Lachs Anruf geschah, ist ein eindrückliches Beispiel für Hand in Hand greifendes Engagement von Zivilgesellschaft, Stadtverwaltung und Wirtschaft: An diesem Donnerstag wird um 17.30 Uhr in der Nordstraße, gegenüber der einstigen Synagoge, ein Denkmal eingeweiht, das an die frühere Judengasse erinnert. Das aus Edelstahl gefertigte 3D-Maßstabsmodell bildet das Quartier so ab, wie es um das Jahr 1900 wohl aussah – und lässt die extreme Enge der damaligen Bebauung erahnen. Das Modell steht auf einem Sockel aus rotem Sandstein, einem in Hanau ebenso wie im gesamten süddeutschen Raum häufig benutzten Baustoff.

Mehr als 240 jüdische Hanauer verloren ihr Leben in der Schoa

Das neue Denkmal ergänzt einen bereits 1964 eingerichteten Gedenkort, der an die Zerstörung von Synagoge und Gemeindehaus, die Schändung des Jüdischen Friedhofs und die gewaltsame Misshandlung jüdischer Hanauer am 10. November 1938 erinnert. Ebenso wird dort an die Deportation jüdischer Männer, Frauen und Kinder in Ghettos und Vernichtungsorte im besetzten Osteuropa im Jahr 1942 gedacht. Mehr als 240 jüdische Hanauer verloren ihr Leben in der Schoa.

Das jüdische Viertel wird so gezeigt, wie es um das Jahr 1900 wohl aussah.

In Zeiten eines erneut aufflammenden Judenhasses erscheint es dringlicher denn je, an die Entrechtung, Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus zu erinnern – vor allem vor Ort, wo nichtjüdische Nachbarn, Kollegen und Mitmenschen viel zu oft wegschauten, vom Unrecht profitierten oder sich gar aktiv an den Verbrechen beteiligten.

Paradoxerweise aber wendeten sich seit dem 7. Oktober 2023 viele Menschen von allem, was mit Judentum und jüdischer Geschichte zu tun hat, ab, so die Beobachtung von Oliver Dainow. Man erfahre viel Ablehnung, sobald man als jüdisch oder mit Juden solidarisch gelesen wird. »Da ist Hanau keine Ausnahme«, sagt der Geschäftsführer der vor 20 Jahren wiedergegründeten, rund 200 Mitglieder zählenden Gemeinde vor Ort.

»Umso mehr bewundere ich es, wie Philipp für das Thema brennt«, zollt er Philipp Lach, der das Denkmal Hanauer Judengasse konzipiert und umgesetzt hat, Anerkennung. Der 32-Jährige studiert Produktgestaltung an der Hanauer Brüder-Grimm-Berufsakademie und hat zuvor eine Tischlerlehre absolviert. Nachdem seine Mutter die Bauakten der ehemaligen Synagoge entdeckt hatte, kam die Idee auf, auch die Unterlagen der übrigen Bauten der einstigen Judengasse aufzuspüren.

Oliver Dainow weiß das Engagement des Hanauer Evonik-Standorts sehr zu schätzen.

Es stellte sich heraus, dass sie zu 80 Prozent noch vorhanden sind.

Das von Philipp Lach mithilfe von 3D-Software entworfene Modell wurde vom Spezialchemie-Unternehmen Evonik an seinem Hanauer Standort hergestellt. Zuvor hatten Evonik-Mitarbeiter ihn eingehend beraten, um die Realisierung zu ermöglichen. Das aus der früheren Degussa AG hervorgegangene, global agierende Unternehmen finanzierte zudem die Herstellung des Denkmals.

Das Modell ist auch haptisch erfahrbar

Oliver Dainow weiß das Engagement des Hanauer Evonik-Standorts, mit dem die Gemeinde in regelmäßigem Austausch steht, sehr zu schätzen. »Von Hanau für Hanau« – so charakterisiert Dainow die schnelle Realisierung des Denkmalprojekts, bei dem auch die beteiligten städtischen Ämter, Institutionen und Unternehmen sehr unterstützend agiert hätten. »Das ist ein ganz, ganz breites Bündnis.«

»Geschichte wird hier greifbar – und begreifbar«, lobt auch Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) das von allen Seiten begehbare Modell der früheren Judengasse. Philipp Lach hebt hervor, dass das Modell nicht nur rundum einsehbar, sondern auch haptisch erfahrbar sei.

Für Kaminsky macht das neue Denkmal zudem »die Enge der Bebauung und die Synagoge als religiöses Zentrum« sichtbar. »Und doch fehlen die Menschen«, sagt er. Gerade dieses Fehlen verweise auf die Vernichtung der jüdischen Gemeinde während des NS-Regimes.

Bei der Einweihung des Denkmals wird Kaminsky ebenso sprechen wie Daniel Neumann, Vorsitzender des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen, sowie Kerstin Oberhaus, Standortleiterin von Evonik Hanau.

Bei aller Freude über das ermutigende Zusammenspiel vieler Beteiligter denkt Oliver Dainow derweil schon an die Zeit nach der Einweihung. »Was passiert mit diesem Gedenken? Wie füllt man es mit Leben?« Die Arbeit, das weiß Dainow ganz genau, geht am 7. November erst richtig los.