Vernichtung durch Arbeit» war das Programm, das die Nazis in Lieberose brutal und erbarmungslos umsetzten. Aus Auschwitz wurden jüdische Häftlinge in das Außenlager des KZ Sachsenhausen gebracht, um dort ab 1943 Zwangsarbeit beim Aufbau des NS-Truppenübungsplatzes «Kurmark» in Brandenburg zu leisten. Wenn sie nicht mehr arbeiten konnten, wurden sie nach Auschwitz zurückgebracht und dort im Gas ermordet.

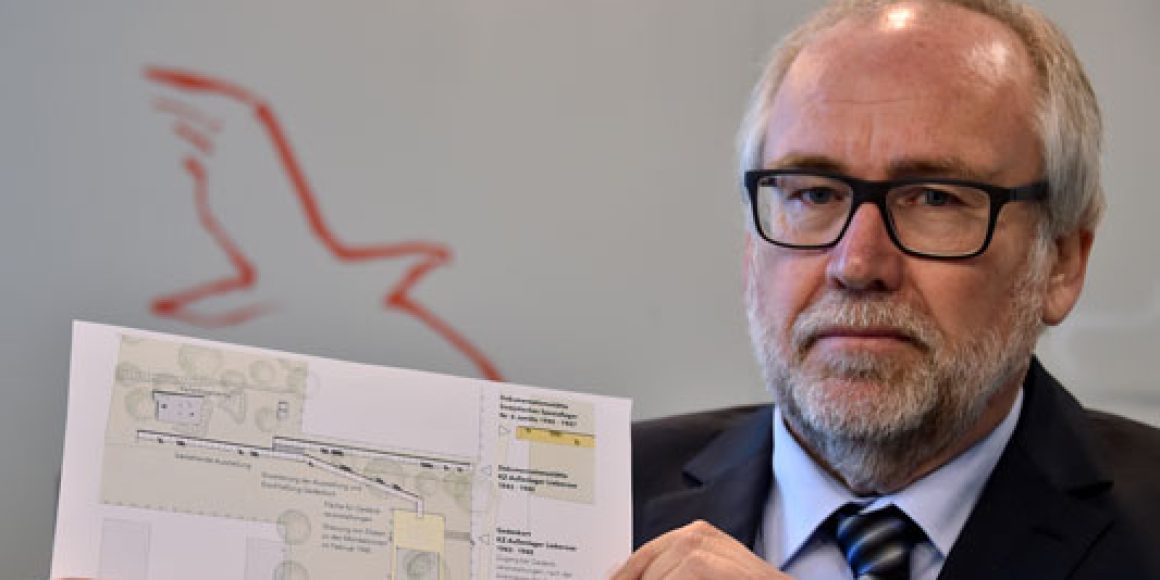

Nun wird der 2003 eröffnete Gedenkort für die Opfer des Lagers Lieberose nach zwei rechtsextremen Anschlägen vom vergangenen Jahr neu gestaltet. Damit werde ein wichtiger Ort der Schoa «endlich in eine Form gebracht, die seiner internationalen Bedeutung entspricht», sagte der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Günter Morsch, am Montag in Potsdam bei der Vorstellung der Pläne.

Gedenkort Bis Jahresende sollen dort unter anderem zusätzliche Informationstafeln aufgestellt und frühere Standorte von KZ-Baracken sichtbar gemacht werden. Für die Erweiterung des Gedenkortes Jamlitz-Lieberose stellt das brandenburgische Kulturministerium insgesamt rund 80.000 Euro zur Verfügung.

Im Februar 1945 wurden bei der Auflösung des Lagers Lieberose mehr als 1.300 überwiegend jüdische Häftlinge von der SS ermordet. «Es war ein furchtbares Massaker», betont Morsch. Selbst die SS-Männer hätten ihre eigenen Verbrechen nur unter erheblichem Alkoholkonsum ausgehalten. Auf Metallstelen soll künftig mit Zitaten von Zeitzeugen an den Massenmord erinnert werden.

Ein Massengrab mit NS-Opfern wurde bereits zu DDR-Zeiten entdeckt. Nach einem weiteren Massengrab wurde vor einigen Jahren erfolglos gesucht. Ein Problem bei der Gestaltung des Gedenkortes ist die Überbauung des früheren KZ-Außenlagers mit Siedlungshäusern für Vertriebene in der DDR. So liege das Areal des einstigen sogenannten «Schonungsblocks» von Lieberose zum großen Teil auf Privatland, sagte Morsch. Der Gestaltung sind deshalb Grenzen gesetzt.

Pflege Bei der Pflege des Gedenkortes, der bislang von der evangelischen Kirchengemeinde betreut wird, hoffe die Stiftung auf Unterstützung aus der Bevölkerung, sagte Morsch. Die Einwohner hätten auch bei der Suche nach dem Verantwortlichen für die rechtsextremen Anschläge 2016 geholfen. So konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Kommune war in der Jury vertreten, die den Entwurf für die Neugestaltung ausgewählt hat, betonte Morsch: «Wir setzen auf Zustimmung vor Ort.»

Lieberose, eines von rund 100 Außenlagern des KZ Sachsenhausen, sei ein «herausgehobener Ort der Erinnerungskultur», betonte Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD). Der Gedenkort dokumentiere «das Ausmaß des Grauens, das von diesem Lager ausging». Bis zu 10.000 Häftlinge mussten dort Zwangsarbeit leisten. Die Erweiterung des Gedenkortes sei auch ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus.

Das Kulturministerium, die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, der Zentralrat der Juden, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und das Amt Lieberose hatten die Erweiterung der Dokumentations- und Gedenkstätte als Reaktion auf die rechtsextremen Anschläge beschlossen. Für die Gedenkstätten in Brandenburg stellt das Land jährlich mehr als vier Millionen Euro bereit.